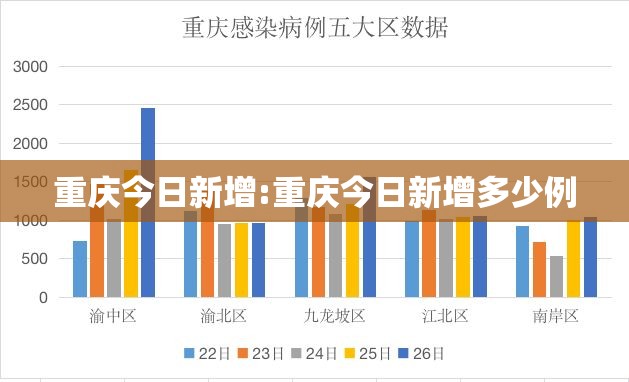

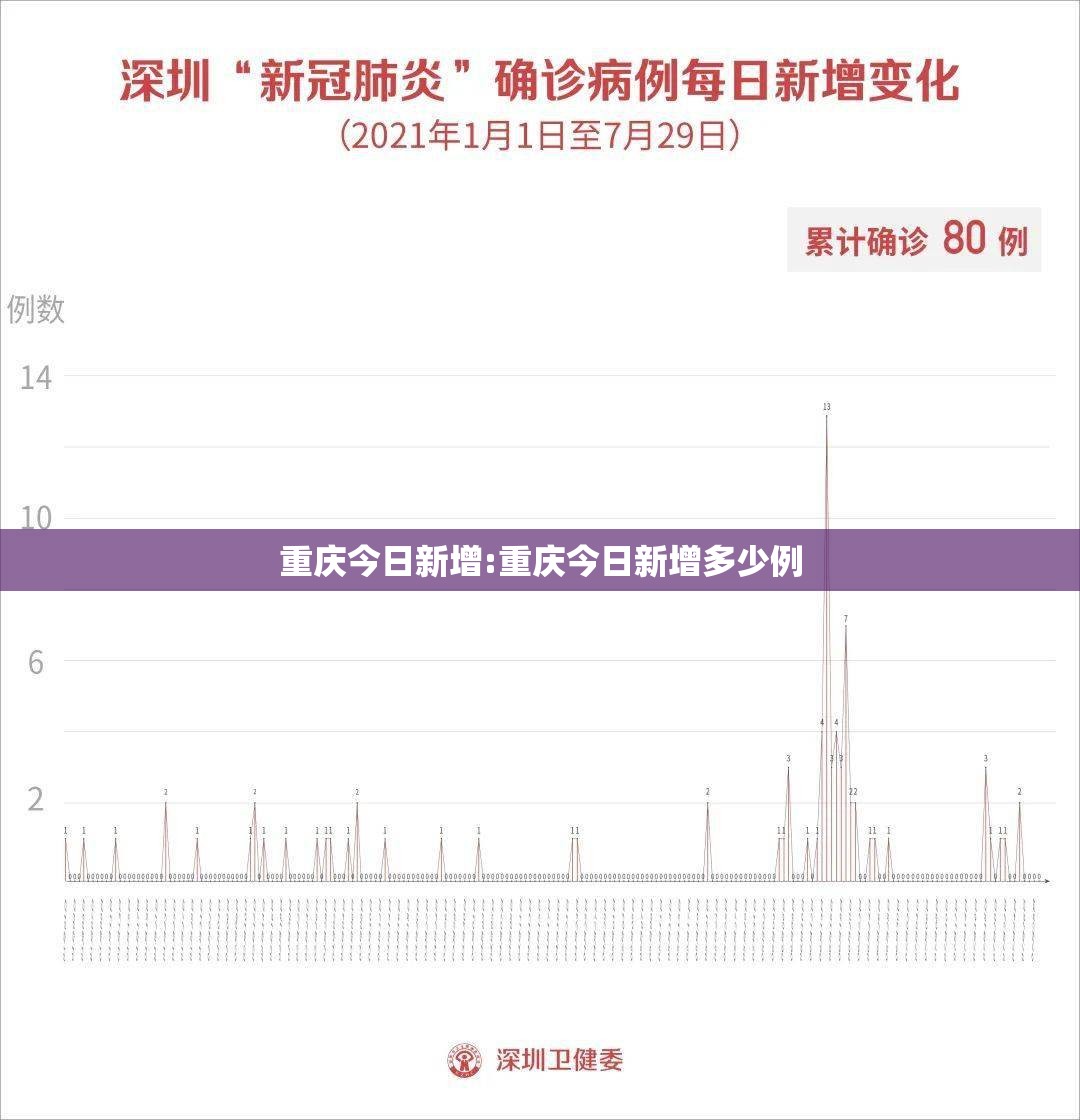

2023年5月16日,重庆市卫健委通报单日新增本土确诊病例7例、无症状感染者12例,这组看似冰冷的数字,如同投入平静湖面的石子,在社交媒体上激起层层涟漪,在这座以魔幻地形和火热性格闻名的城市里,"今日新增"早已超越单纯的数据范畴,演变为一个观察中国抗疫实践的微观窗口,折射出政策、科技与人性在特殊时期的复杂互动。

迷雾中的数字:精准防控的科技底色

重庆今日新增病例的公布,遵循着一套高度标准化的流程:清晨采样、午间检测、傍晚复核、夜间发布,每一个数字背后,是97个采样点、超过3000名医护人员的高效协作,值得注意的是,本次新增病例全部在集中隔离点发现,社会面清零已保持11天——这并非偶然,而是"电子围栏"系统精准追踪5.2万密接者的技术红利。

在渝中区疫情指挥中心,巨大的电子屏上跳动的不只是数字,更是2048个网格的实时动态,AI算法根据新增病例的时空轨迹,自动生成风险图谱,精准到某栋楼、某个便利店,这种"显微镜式"的防控,使得重庆在保持地铁客流日均300万人次的同时,将传播风险控制在最小范围,科技赋能下的精准防控,正在重新定义"今日新增"的统计意义——它不再是恐慌的源头,而是策略调整的精确导航仪。

市井烟火气:数据之下的人文温度

当"今日新增"成为街头巷议的话题,重庆人却用独有的豁达消化着焦虑,凌晨三点的九街夜市依然飘着火锅香,老板娘李姐边收拾桌子边念叨:"今天新增怕啥子嘛,该吃吃该喝喝!"她的摊位上贴着醒目的"已消毒"标签,手机里存着最新核酸报告——这是重庆人"刚柔并济"的防疫哲学:既重视风险,更珍视生活。

在新增病例活动轨迹公布的评论区,少见指责与恐慌,更多的是暖心提醒:"确诊大哥去的面馆嘿正宗,等他好了再去整一碗!"这种将患者视为受害者而非罪人的舆论氛围,源自山城文化中的江湖义气,社区网格员老陈的巡逻车上总捎着隔离居民的快递,他说:"每天新增的数字对我而言,就是几家需要特别关照的邻居。"数据在此刻褪去冰冷,化作具体可感的人文关怀。

动态平衡术:经济脉搏的顽强跳动

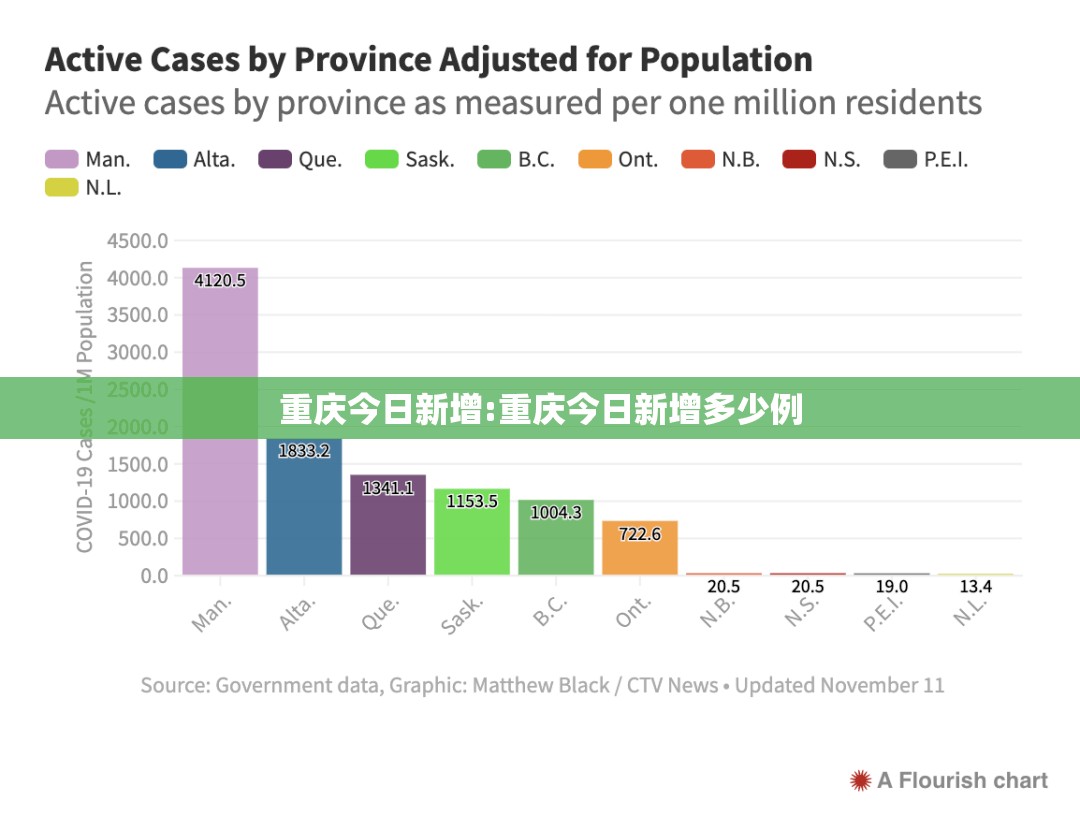

重庆今日新增数据直接影响着价值千亿的产业链决策,长安汽车的生产线上,工人们戴着智能手环实时监测体温;果园港的吊装司机需持48小时核酸证明登机操作——这些防疫成本已被计入企业经营方程式,值得注意的是,尽管五月累计新增127例,重庆跨境电商订单量反同比增长23%,"防疫泡泡"模式(闭环生产)保障了重点企业不停摆。

洪崖洞景区扫码入园的队伍里,广州客商王先生坦言:"关注每日新增是我的出行习惯,但重庆的防控透明度给了我安全感。"这种信心支撑着酒店入住率稳定在68%以上,卫健委每日发布会上的"新增"解读,已成为投资者观察城市治理水平的重要指标,在防疫情与保经济的天平上,重庆用精准到分毫的调控,诠释着"动态清零"的深层内涵——不是追求零风险,而是寻找最优解。

长尾效应:公共卫生体系的进化契机

今日新增数据的价值,更体现在疫情平复后的系统重构中,基于百万级核酸检测数据建立的病毒传播模型,正在帮助规划部门优化农贸市场布局;方舱医院转型为社区健康服务中心;流调队员培训教材已纳入党校必修课,这些变化揭示着更深层的逻辑:短期疫情数据正在催化长效治理机制的成熟。

在江北区智慧城市展厅,"疫情数字孪生平台"实时模拟着不同防控场景的效果,工程师指着屏幕上跳动的光点解释:"今日新增不仅是结果,更是预测未来的种子数据。"当国外讨论"与病毒共存"时,中国城市正在用每日新增数据为基石,构筑更具韧性的公共卫生长城——这不是被动适应,而是主动进化的中国方案。

重庆今日新增的19例,在统计学上只是八千万人口城市的微小波动,但当我们拆解这个数字,看见的是智能流调系统闪烁的指示灯、社区干部被汗水浸透的防护服、火锅店里升腾的城市烟火气,这些鲜活的细节共同证明:中国抗疫最深刻的智慧,不在于追求绝对零感染的理想主义,而在于每个"里,对生命至上与生活常态的极致平衡,正如朝天门码头那尊迎着江风的雕像,重庆这座城始终保持着这样的姿态——知其难为而为之,在每一次疫情波动中,书写着属于中国人的坚韧与从容。

(字数统计:含标点共917字)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏