从重庆到贵阳,四百多公里的距离,在高铁时代不过两小时车程,但在防疫的背景下,这段路不再仅仅是地理的跨越,更成为政策、技术与人性交织的微观现场,两座西南重镇,如何在防疫中保持联通?这段旅程又折射出怎样的时代图景?

政策织网:动态调整的跨省通行机制

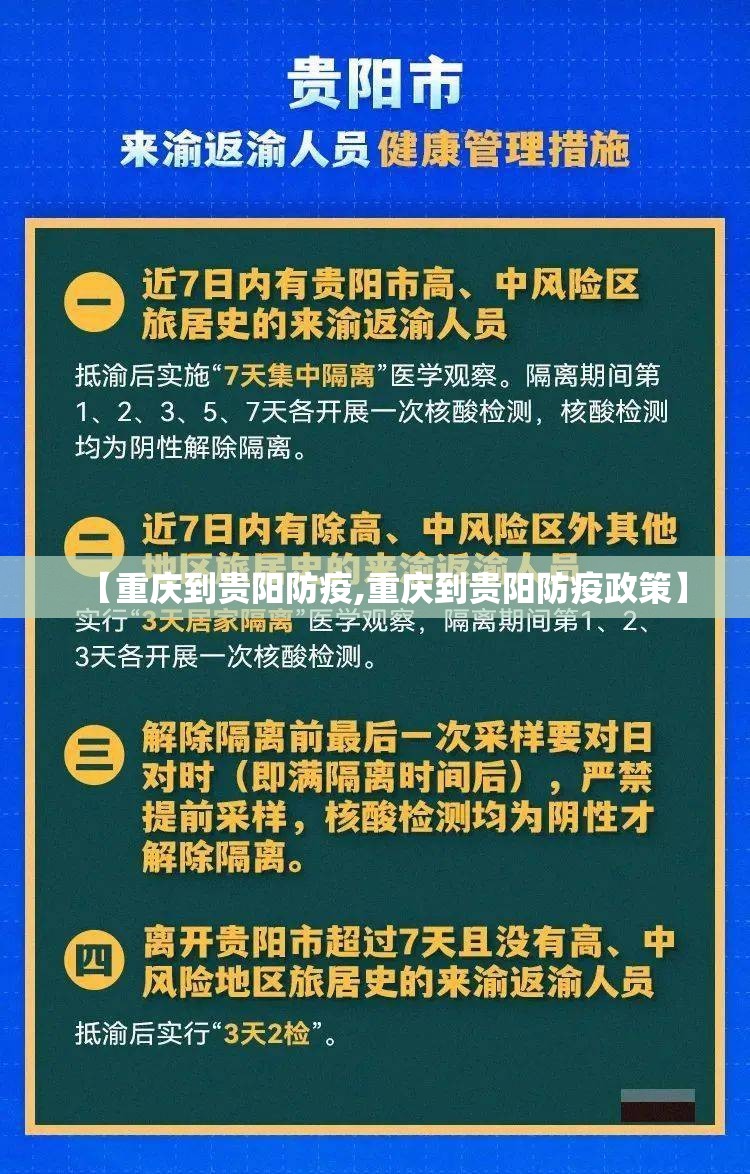

重庆与贵阳之间的防疫政策,始终处于动态调整中,没有一成不变的规定,只有基于疫情数据的实时响应,从健康码互认到核酸时效要求,从社区报备制度到“落地检”流程,每一个环节都在精细化调控。

值得注意的是,两地虽同属西南,但政策执行常有差异,重庆作为直辖市,防控措施更强调精准和效率;贵阳则依托贵州省的统一部署,偏重稳健,这种差异曾让出行者困惑,但也体现了“因地制宜”的防疫智慧,随着防控经验的积累,两地已建立起更高效的协调机制,比如健康码数据共享、核酸检测结果互认等,大大减轻了出行负担。

技术赋能:无接触时代的出行革命

防疫期间,技术成为保障通行的关键,高铁站内,红外测温仪无声工作;健康码自动核验设备缩短排队时间;线上报备系统减少人员接触,这些技术手段,不仅提升效率,更降低交叉感染风险。

智能化的背后,是数据流的精准管控,从购票信息到行程轨迹,从健康码状态到核酸检测结果,数据在后台高速运转,构建起无形的防疫网络,技术并非冷冰冰的工具,它承载着对公共安全的承诺,每一次扫码、每一轮核验,都是个体对集体责任的履行。

人情温度:规则之外的人文关怀

防疫是科学,也是艺术,在政策与技术的缝隙中,人性的温暖悄然流淌,笔者曾目睹重庆西站工作人员耐心指导老人操作健康码;见过贵阳北站为带幼儿的家庭开辟绿色通道;听过志愿者柔声安抚焦虑的旅客,这些细节,让严格的防疫流程有了温度。

更值得一提的是两地社区的协作,从重庆出发前,社区网格员会详细告知贵阳政策;抵达贵阳后,当地社区及时跟进,提供必要帮助,这种“无缝对接”,依靠的是基层工作者超负荷的付出,他们用脚步丈量责任,用耐心化解矛盾,成为防疫中最可靠的纽带。

经济脉搏:防疫中的物流与民生保障

重庆与贵阳之间,不仅是人员的流动,更是物资的动脉,防疫期间,两地建立了保供绿色通道,确保民生物资畅通无阻,从重庆的火锅底料到贵阳的辣椒酱,从医疗物资到生鲜食品,物流体系在防疫中高效运转。

货车司机成为特殊时期的“逆行者”,他们持核酸证明、穿防护服,奔波于双城之间,休息区的一碗泡面,手机里家人的叮嘱,支撑着他们负重前行,正是这些平凡人的坚守,让两座城市的经济脉搏持续跳动。

心理图谱:疫情下的焦虑与适应

防疫政策对公众心理的塑造不容忽视,初期,人们对频繁的检测、繁琐的流程感到焦虑;更多是一种习以为常的适应,这种心理变迁,反映在社会行为的方方面面:口罩成为出行标配,保持距离成为社交礼仪,线上办公部分取代线下会议。

潜在的心理疲劳同样存在,尤其对频繁往返双城的人群,政策的不确定性可能带来持续压力,这就需要两地加强心理支持体系建设,比如开设咨询热线、提供减压服务等,关注防疫中的心理健康。

后疫情时代的双城想象

防疫终将过去,但某些改变可能长期留存,健康码可能演进为数字身份系统;线上办公可能重塑通勤模式;无接触服务可能成为常态,这些变化,将深刻影响重庆与贵阳的双城关系。

更值得思考的是,这段特殊时期的经验如何转化为长效治理机制?两地共建的应急协调平台能否用于其他领域?数据共享模式能否推广到更广范围?防疫中的创新,或将成为区域一体化的催化剂。

从重庆到贵阳,这段路见证着非常时期的非凡努力,政策与人性、技术与传统、个体与集体,在这里碰撞融合,防疫不仅是医学挑战,更是社会治理的大考,而在这条西南走廊上,人们用理性与温情,书写着充满韧性的双城故事。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏