当奥密克戎变异毒株席卷全国之时,重庆与成都这两座西部核心城市以截然不同的地理特征和城市性格,却展现出高度协同的防控逻辑,重庆的立体交通与陡峭地形,成都的平原扩散与密集人口,共同演绎了一场融合制度刚性、科技精度与人文温度的疫情防控实践,这场“双城战役”不仅是对公共卫生体系的压力测试,更成为中国超大城市治理现代化的鲜活样本。

差异化策略:山城韧性VS平原精准

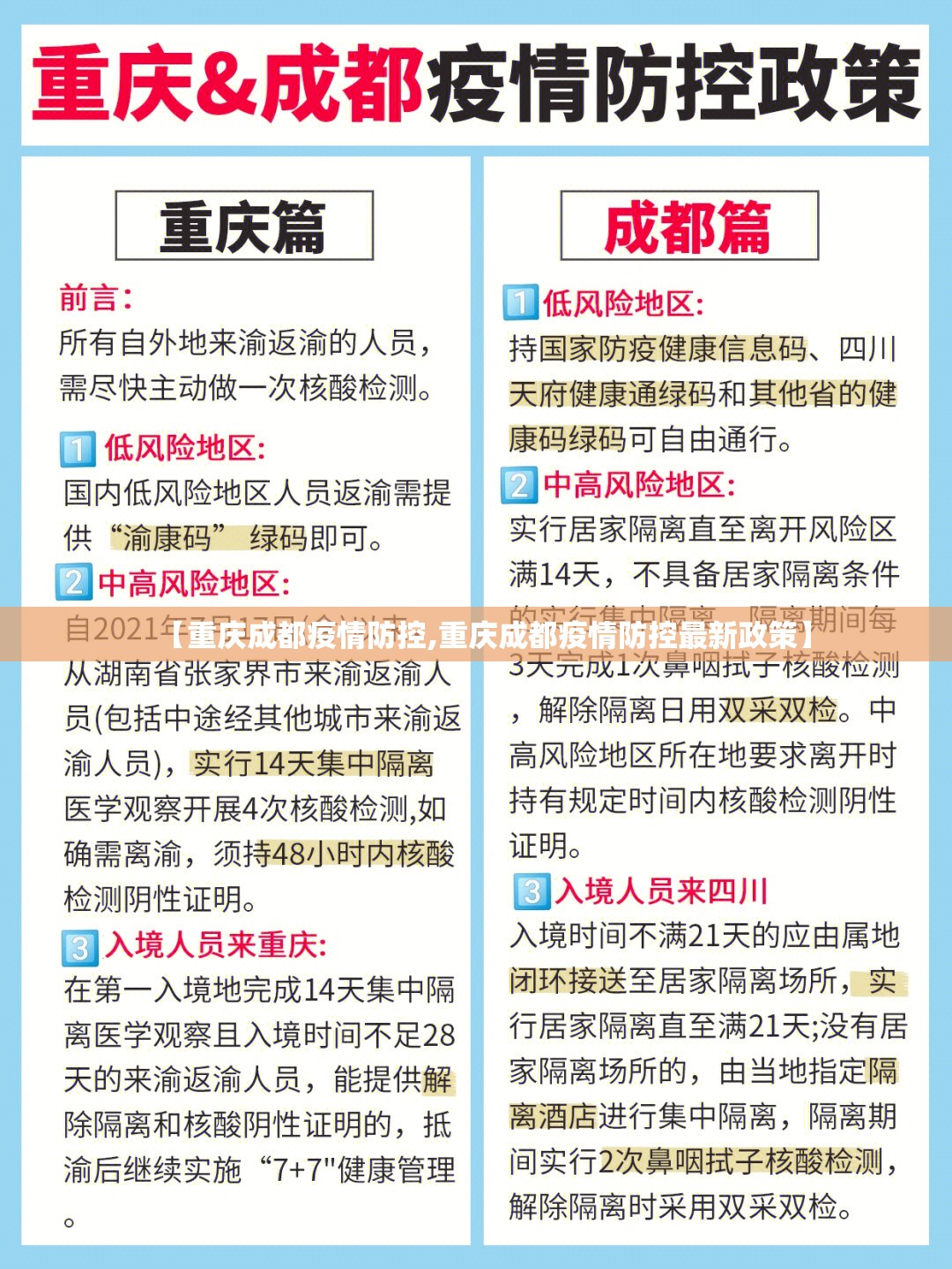

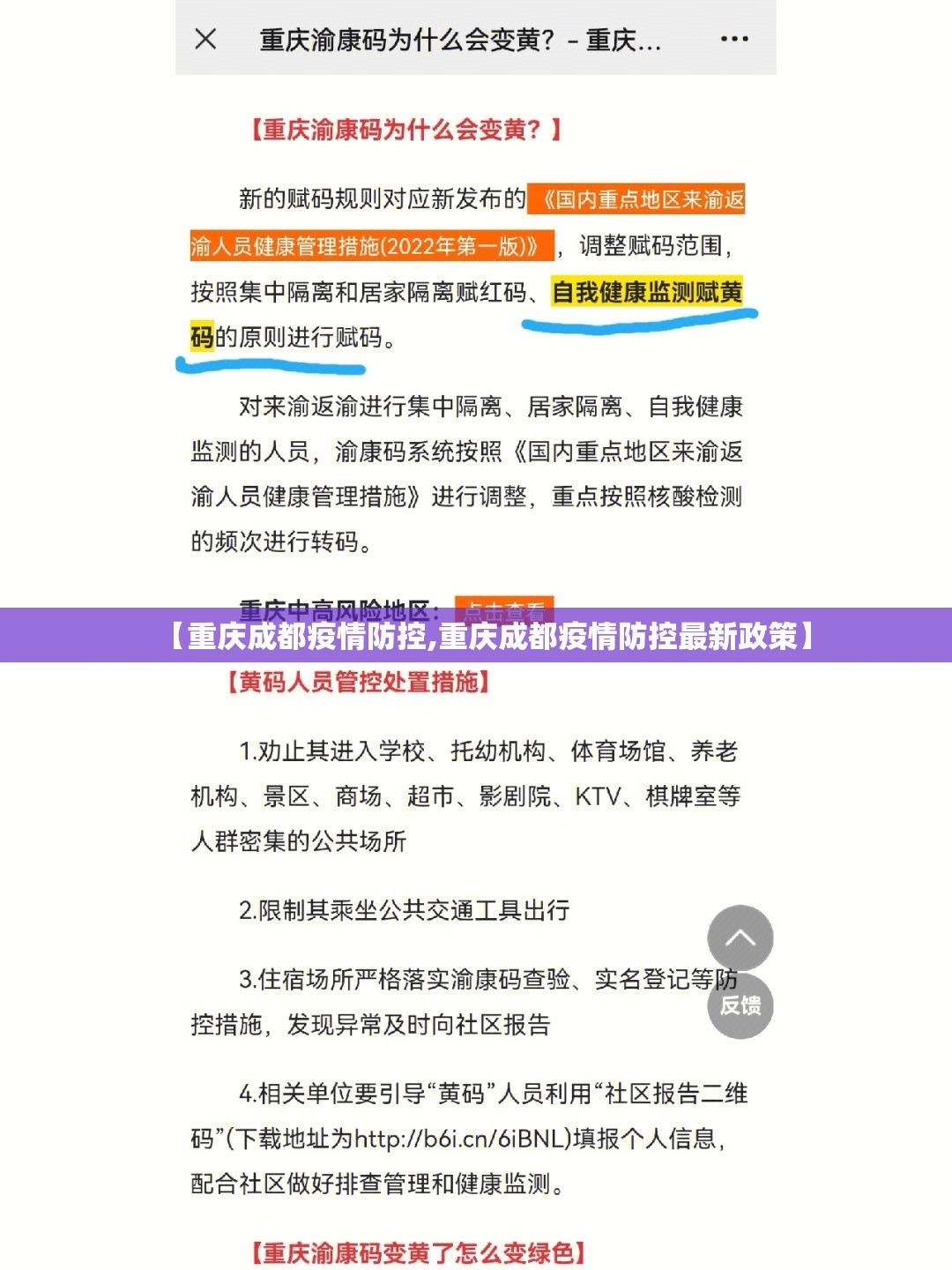

重庆作为全国最大直辖市,其独特的“山城”地貌使得社区分布呈现碎片化、垂直化特征,防控中,重庆创新性采用“三维网格管理”,将高楼层住宅、陡坡社区和江岸区域划分为最小管控单元,利用缆车、索道等特殊交通工具配送物资,甚至动员“棒棒军”参与最后一公里配送,形成“物理隔离+人力协作”的特色模式,而成都依托平原城市的规整路网和高度集中的居住区,推行“精准圈层管理”,以确诊病例活动轨迹为中心,快速划定“封控区-管控区-防范区”三级圈层,结合天府健康通“黄码”机制,实现风险人群的快速锁定与分级管控,两城策略虽异,却共同体现了“科学精准、动态清零”的底层逻辑。

科技赋能:从数据洪流到智能闭环

成都的“天府健康通”系统在2022年疫情期间完成关键升级:新增“核酸倒计时”可视化提示、智能识别重叠时空轨迹、自动触发预警工单,日均处理数据量超10亿条,重庆则开发“疫码通”立体防控平台,融合了全市2.6万部电梯传感器数据、8000个高空摄像头和地铁客流热力图,构建出全国首个“城市立体防疫数字孪生系统”,值得关注的是,两城均引入AI算法进行隐匿传播链挖掘,重庆通过算法模型成功预测3起聚集性疫情爆发点,提前12小时启动管控;成都则利用通信大数据生成“疫情传播树”,将流调效率从传统4小时压缩至28分钟。

人文温度:市井烟火中的共同体叙事

成都创新推出“流动菜市+共享货架”模式,在封控小区设置无人值守蔬菜点,采用“信用扫码+后期补付”机制,日均服务居民超15万人次,重庆则发动全国闻名的“火锅抗疫行动”,首批30家火锅企业组建“无人送餐联盟”,通过无人机向高风险区配送标准化火锅套餐,单日最高送达2000份“沸腾套餐”,更令人动容的是两城民众的自发性创造:成都市民在核酸检测点举办“阳台音乐会”,重庆居民在隔离楼栋发起“隔空合唱”,用巴蜀特有的乐观主义消解疫情焦虑,这种市井烟火气与防疫严肃性的奇妙融合,形成独特的“麻辣抗疫哲学”。

产业协同:双城经济圈的应急响应

依托成渝地区双城经济圈建设奠定的基础设施,两地建立“防疫物资协同平台”,实现核酸试剂产能动态调配,成都生物医药企业与重庆医疗器械厂家组建“应急生产联盟”,口罩日产能在一周内从200万只提升至1200万只,更重要的是物流体系的互联互通:两地开辟6条“绿色物资通道”,采用“甩挂运输”无接触交接模式,保障了疫情期间70%以上的跨省物资流通,这种产业深度协作,使成渝地区在疫情冲击下仍保持4.5%的经济增速,远超全国平均水平。

未来启示:超大城市治理的范式升级

重庆成都的实践揭示了中国疫情防控的深层逻辑:精准不是绝对零风险,而是风险与社会成本的最优解,重庆的“立体防控”证明地形复杂性不再是治理劣势,反而可能转化为精细化管理的优势资源;成都的“圈层管理”则展现了大平原城市如何通过技术手段破解人口密度难题,两城共同证明:真正的防控智慧不在于彻底消灭病毒,而是在动态博弈中保持医疗系统不击穿、社会运转不失序、人文关怀不缺席的微妙平衡。

这场持续三年的疫情防控战,正在重新定义超大城市的发展范式,当重庆的缆车挂着防疫物资穿梭于楼宇之间,当成都的核酸检测点飘出火锅的麻辣鲜香,我们看到的不仅是应对危机的应急方案,更是一种植根于地方文化、赋能于现代科技、升华于市民精神的治理哲学,这或许正是中国式现代化在城市治理领域最生动的注脚——既能有雷霆万钧的制度刚性,又能保有烟火人间的温度存续。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏