深夜的重庆洪崖洞灯火渐熄,澳门的葡京塔依旧流光溢彩,两座相隔千里的城市,因Delta变异毒株的入侵,在2021年夏秋之交被同时卷入疫情漩涡,重庆的社区传播链与澳门的境外输入病例,表面上呈现截然不同的疫情图谱,却共同折射出中国防疫体系的复杂性与动态博弈的本质,这两例病例不仅是流行病学样本,更是观察超大城市治理模式的显微镜。

地理基因差异下的疫情初始路径

重庆的病例暴发于沙坪坝区物流园区,背后是内陆枢纽的区位特性——作为长江上游最大港口城市,其人流、物流的密集交互成为病毒传播的温床,而澳门确诊病例溯源至珠海拱口岸的跨境工作人员,凸显了国际自由港的天然脆弱性,值得注意的是,重庆首例患者为搬运工,澳门首例为酒店保洁员,两者皆属基层劳动者群体,恰好暴露了疫情防护链条中最易被忽视的环节,这种职业特征与传播场景的巧合,暗示了社会经济结构与公共卫生风险之间的隐秘关联。

防控响应中的“精准梯度”实验

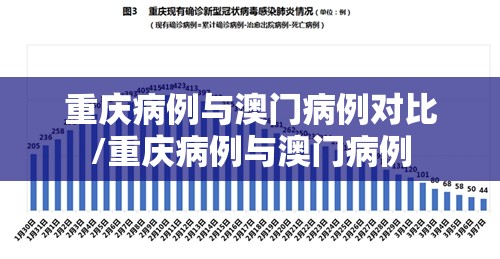

重庆在24小时内完成重点区域80万人次核酸筛查,采用“围合式管理”封控17个居民小区;澳门则启动全民核酸检测,72小时完成68万人口覆盖(达总人口100%),并首创“红黄码区”分级管控机制,两套方案看似相似,实则蕴含深层逻辑差异:重庆作为3000万人口超大型城市,采取的是“点状爆破+快速围堵”策略,而澳门凭借微型城市特质,实现了“全域同步+精密控流”的防疫范式,这种差异本质上是对“精准防控”理念的两种极端化实践——前者考验的是资源调动的爆发力,后者依赖的是系统协同的精细度。

病毒溯源中的科技赋能边界

重庆疾控中心通过病毒全基因组测序,发现病例与西北地区疫情高度同源,48小时即锁定传播链;澳门联合内地团队利用AI轨迹分析,还原患者经珠海-澳门通勤线路的交叉感染路径,值得深思的是,重庆依托国家级的基因测序平台,而澳门借助粤港澳大湾区的数据共享机制,两者在技术应用上呈现“中央集中”与“区域协同”的差异化模式,却共同暴露了技术治理的局限性——无论多先进的溯源技术,最终仍需依赖基层流调人员对患者社会关系的穿透式调查。

经济承压与民生韧性的双城记

疫情下重庆的火锅店通过“无人机配送”维持营收,澳门赌场收入环比暴跌90%却借机转型非博彩业务,更具启示意义的是,重庆利用疫情推动数字化政务系统升级,澳门则借防疫检验了珠澳跨境民生保障机制,当重庆的“棒棒军”通过社区团购维系城市毛细血管运转,澳门的跨境劳工凭借粤康码通关凭证维持双城生活,两座城市在不同维度演绎了危机下的社会自适应能力,这种韧性不仅来自制度设计,更源于市井百姓对生存智慧的具身化实践。

长尾效应中的制度反思

重庆疫情暴露了内陆城市对口岸防控的过度依赖,澳门病例则警示了国际旅游城市“气泡式防疫”的脆弱性,但更深层的问题在于:当重庆用大规模筛查弥补流调精度不足,澳门以全民检测替代风险分级管理时,是否陷入了“技术理性压倒治理艺术”的陷阱?两座城市不约而同出现的核酸检测排长队现象,暴露出应急体系与人性化服务之间的结构性矛盾,重庆外来务工人员与澳门跨境群体的防疫信息获取障碍,揭示了普惠性公共服务在应急状态下的断裂风险。

重庆的烟火气与澳门的国际范,在疫情阴霾下呈现出奇特的镜像关系,前者展现的是山地城市用空间换时间的防守反击,后者演绎的是微型经济体以开放促安全的危险平衡,当重庆长江索道再度穿行于雾霭之中,当澳门大三巴前重新响起多国语言,两座城市用不同的逻辑证明:真正的防疫智慧不在于彻底消灭风险,而在于构建能够与不确定性共生的韧性网络,这种韧性既需要大数据平台的算力支撑,更离不开菜市场摊主、跨境学童、码头工人等无数微小个体组成的生命防线——他们才是疫情叙事中最坚韧的注脚。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏