初冬的重庆,山火余烬未冷,抗疫烽烟再起;首都北京,寒潮席卷街道,核酸长龙无声蜿蜒,两座性格迥异的超级城市,同时陷入与奥密克戎变异株的赛跑——这场跨越1500公里的双城战疫,正成为观察中国疫情防控策略的微观切片。

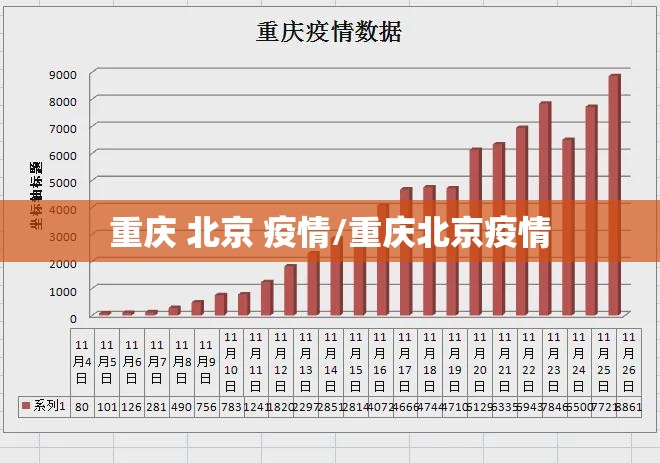

第一章 3D魔幻之城的立体防控 嘉陵江畔的雾气尚未散尽,重庆已进入“战时节奏”,11月12日单日新增破千的数据,让这座世界上最大的山地城市面临前所未有的挑战,陡峭的梯坎巷道间,穿着防护服的“大白”们用背篓运送物资;跨江缆车停运后,冲锋舟成为核酸样本转运新工具;被称作“8D城市”的复杂地貌中,无人机群组成空中补给线。

与平原城市不同,重庆的防疫体系呈现鲜明的立体化特征:地下防空洞改建的临时采样点、屋顶平台搭建的移动PCR实验室、轻轨穿楼而过的李子坝站变身物资中转站,这种空间利用的创新背后,是3100万常住人口分散在8.24万平方公里山岭丘陵间的现实困境,有社区干部苦笑道:“别的城市封控是画圆圈,我们得画等高线。”

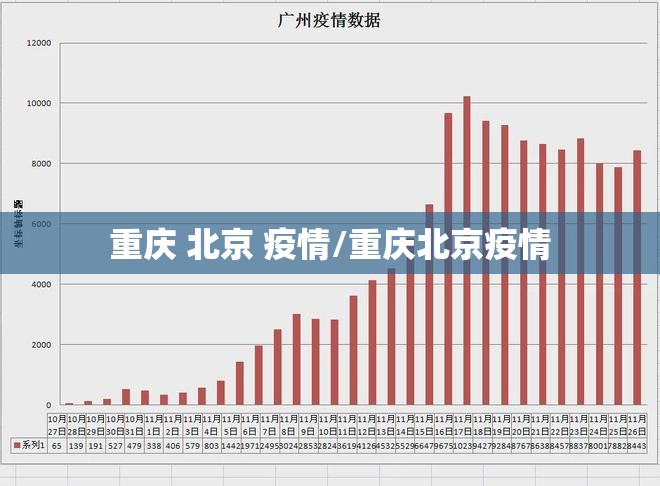

第二章 京畿重地的精准防御战 当重庆在与地理环境角力时,北京正面临另一种复杂局面,朝阳区写字楼里的流调员们盯着三维建模图,试图还原确诊病例在国贸三期、望京SOHO等超高层建筑中的行动轨迹,这座拥有2172万常住人口的巨型城市,每平方公里1.3万人的人口密度,让病毒传播速度呈几何级增长。

11月中旬起,北京创新推出“核酸结果赋码同步机制”——检测机构数据上传与健康宝变码实现秒级响应,这项技术将传统4-6小时的赋码等待压缩到分钟级,在海淀区中关村软件园,无人配送车组成编队,沿预定路线投递抗原试剂盒,有疾控专家表示:“首都防疫是在玻璃房里打移动靶,既要精准又要透明。”

第三章 双城记背后的治理哲学 两座城市的抗疫模式折射出不同的治理逻辑,重庆采取“熔断式围剿”策略,对重点区域实行“首日封控+多轮冲洗”的雷霆手段;北京则推行“齿轮式防御”,通过每日社会面阳性占比、续发率等138项指标动态调整防控等级。

这种差异深植于城市基因:作为西部重要工业基地,重庆拥有完备的产业链条,其区县自给能力较强的特点,使“分区自治”成为可能;而北京作为超大型首都城市,必须保障核心功能的绝对安全,因此更强调全域协同的“精密智控”,看似不同的路径,实则都是对“动态清零”总方针的因地施策。

第四章 疫情背后的温度刻度 在石景山老山街道,供暖巡检员带着抗原上门,同步检查老年住户的取暖设备;重庆江北区组建“摩托车防疫队”,骑手们背着保温箱穿梭在盘山公路,这些细节背后,是两座超大城市对治理精度的不懈追求。

北京推出“白名单”机制保障保供人员通行,重庆开发“陡坡住宅智能预警系统”标记独居老人,当朝阳群众和重庆棒棒军都化身志愿者时,展现的是中国基层治理的独特韧性——这种政府主导与社会自觉相结合的防疫体系,正在双城实践中持续进化。

第五章 疫情双镜下的未来启示 截至11月下旬,重庆中心城区社会面占比降至3%以下,北京多数区县实现动态清零,两座城市用不同路径证明:抗击疫情没有标准答案,关键是找到公共卫生需求与社会运行成本的最优解。

清华大学公共管理学院教授彭宗超指出:“重庆和北京的实践如同两组对照实验,说明超大城市的防疫必须考虑空间结构、人口构成、产业特征等变量。”当北京胡同里的核酸亭亮起夜灯,当重庆山脊上的采样点升起炊烟,这两幅相隔千里的抗疫图景,共同勾勒着中国式现代化治理的生动剖面。

疫情终会散去,但双城记留下的治理智慧将持续发酵——如何在守住公共卫生底线的同时,保持城市这个有机体的生命律动,这场发生在2022年冬天的南北双城试验,正在给出具有中国特色的回答。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏