郑州,这座被称为“中国铁路心脏”的中部重镇,在2021年夏季洪灾与2022年多次疫情反复的双重夹击下,经历了一场前所未有的压力测试,当人们追问“郑州疫情损失多少”时,答案远非一个简单的数字所能概括——它隐藏在停滞的流水线、空荡的商圈、中断的物流链,以及无数个体命运的褶皱中,而在这场损失的背后,是一座城市在危机中重构韧性的艰难跋涉。

经济损失的“多维图谱”:从GDP增速到微观创伤

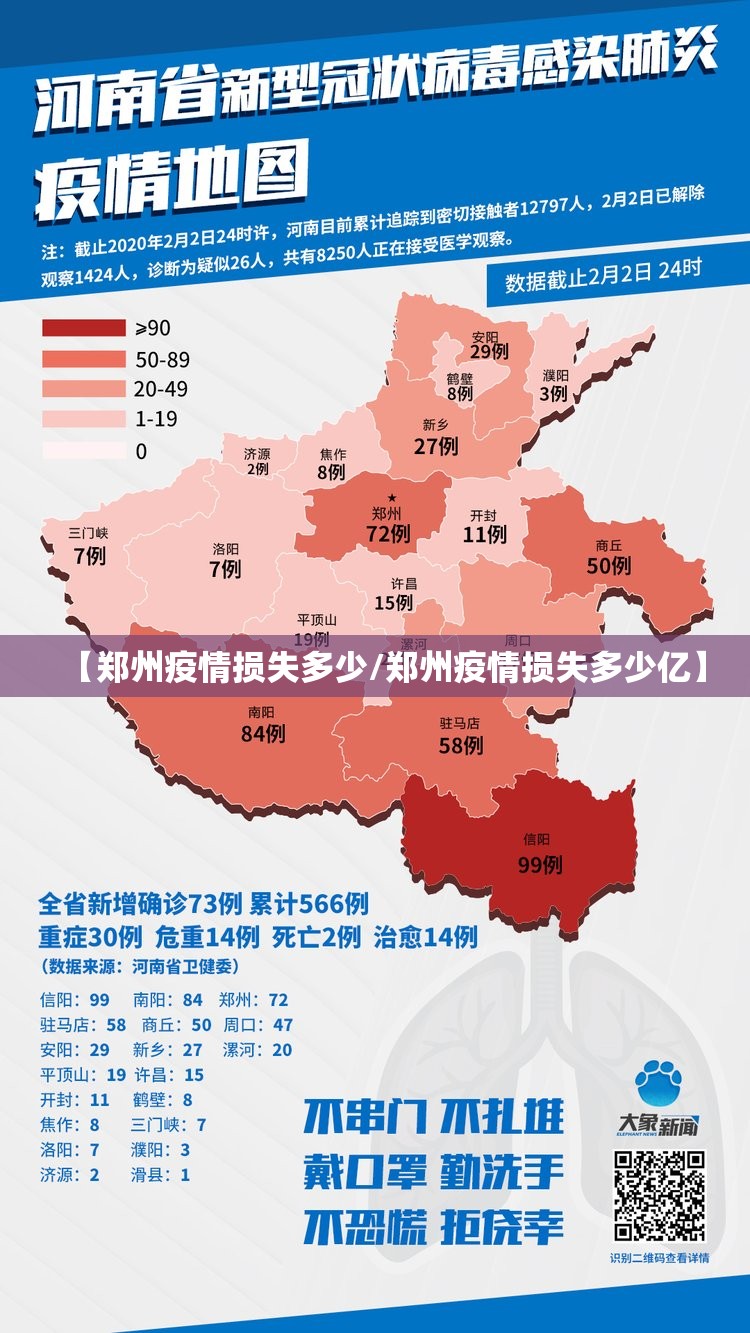

若仅以宏观数据衡量,郑州的疫情损失已显惊人,2022年第一季度,郑州GDP同比增长3.5%,低于全国平均增速(4.8%);第二季度受疫情冲击尤为严重,部分区域静态管理超三周,社零总额同比下降超9%,规模以上工业增加值增速骤减,据郑州市统计局测算,2022年全年因疫情直接造成的经济损失约在300-400亿元区间,相当于全市GDP总量的2.5%-3.3%。

真正的损失藏在微观层面。

- 制造业与供应链:作为苹果产业链重镇,富士康郑州园区占全球iPhone产能半数以上,2022年10月疫情导致产能暴跌,据供应链分析师估算,仅此一环节单月损失可能超百亿元,并引发全球手机市场波动。

- 中小微企业生存危机:餐饮、零售、文旅等行业首当其冲,二七广场商圈商户调研显示,2022年超30%小店因现金流断裂永久关闭,存活企业平均营收下降40%。

- 财政与民生压力:疫情防控支出激增,2022年郑州卫生健康支出同比增长23.7%,而土地出让金收入同比下滑31.4%,财政平衡难度加剧。

隐性成本:被忽略的“人的代价”

数字背后,是更难以量化的社会成本。

- 就业市场震荡:2022年郑州城镇调查失业率一度攀升至6.8%,青年失业率更高,快递、网约车等灵活就业岗位成为“蓄水池”,但收入稳定性大幅降低。

- 教育断层与心理创伤:全市累计超过100万学生经历长期线上教学,教育资源不均加剧;市民心理健康热线接听量疫情期间增长近两倍。

- 公共信任损耗:反复封控与物资调配问题引发多次舆情危机,治理能力面临严峻考验。

损失如何发生?结构性脆弱点的暴露

郑州的损失并非偶然,而是其经济结构与社会治理特定弱点的集中显现:

- 过度依赖单一产业:电子制造、交通物流等支柱产业易受供应链中断影响,抗风险能力不足;

- 城市化进程中的治理短板:千万级人口城市的应急体系、数字化管理能力尚未完全匹配其规模;

- 内陆开放的“双刃剑”:作为“一带一路”节点城市,高度外向型经济在全球化逆风中更易受冲击。

重构韧性:损失之外的复苏实验

面对巨额损失,郑州的应对策略折射出中国城市的典型困境与突围尝试:

- 政策纾困与产业调整:发放消费券超4亿元,减免房租超10亿元,同时加速布局生物医药、新能源汽车等多元产业;

- 供应链韧性建设:推动“陆港+空港+保税区”多式联运体系,降低单一渠道依赖;

- 数字化治理升级:健康码系统迭代、企业“白名单”制度试行,试图在防疫与经济间寻找平衡点。

损失是一面镜子,照见未来之路

郑州的疫情损失,本质上是一场发展模式的压力测试,它暴露出传统增长逻辑的脆弱性,也迫使城市重新审视“效率与安全”“开放与韧性”的辩证关系,当全球城市仍在疫情余波中徘徊时,郑州的教训与经验已成中国城镇化进程中的关键样本——真正的复苏不在于回到过去,而在于能否在创伤中长出新的骨骼。

(注:本文数据综合自郑州市统计局、河南省政府工作报告、行业研报及公开媒体报道,因部分涉及企业商业机密,精确损失规模仍属估算范畴。)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏