2022年冬,长沙街头少了往日的喧嚣,却多了一份沉静的力量,面对奥密克戎变异株的突袭,这座千万级人口的城市没有选择“一刀切”的封控,而是以精准、科学、人性化的管制策略,悄然书写了中国疫情防控的“长沙样本”,长沙的疫情管制,不仅是一场公共卫生应对,更是一座城市治理能力的集中体现——它融合了技术智慧、人文关怀与社会共治,在动态平衡中守护着生命与经济。

精准防控:以数据驱动取代“全面停摆”

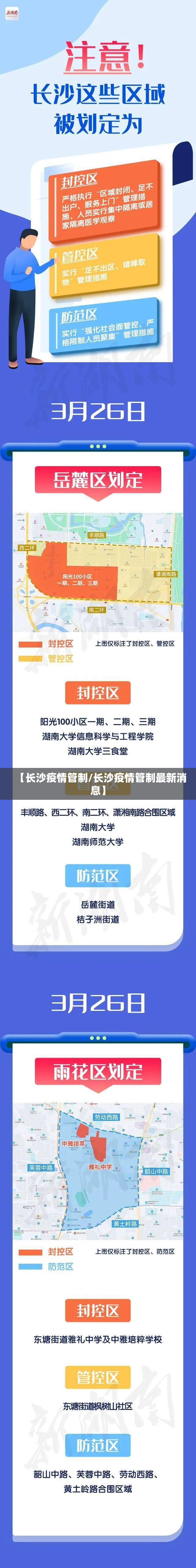

长沙疫情管制的核心特点是“精准”,与早期某些地区“全城静默”的模式不同,长沙依托“数字星城”的基建优势,构建了多维度疫情监测系统,通过健康码、行程码、场所码的联动,迅速锁定风险点位和人群,2022年11月疫情高峰期,长沙仅对天心区、雨花区部分街道实施临时管控,而非全域封锁,这种“点状管控”最大程度减少了社会运行成本,企业生产和物流运输未受大规模中断,数据显示,当年长沙GDP仍保持4.5%的增速,高于全国平均水平。

人文温度:管制中的人性化细节

长沙管制的另一亮点是“温度”,政策执行中,基层社区并非机械操作,而是注重个体需求,在封控小区,社区网格员为独居老人配送药品,为居家学生打印学习资料;部分区域甚至允许宠物与主人共同隔离,更值得一提的是,长沙率先推广“核酸自采+抗原辅助”模式,减少人员聚集风险,同时保障检测效率,这种“刚柔并济”的方式,缓解了公众的焦虑情绪,增强了配合度,社交媒体上,不少长沙市民自发分享“防疫物资包开箱视频”,内容从口罩、消毒液到湘味辣酱、零食包,被网友称为“最暖心的城市礼包”。

社会共治:政府、市场与民众的协同

长沙疫情管制的成功,离不开政府、企业与社会的高效协作,政府搭建平台,企业提供技术支持——如本地企业兴盛优选依托供应链优势,保障封控区生活物资;三一重工等制造企业则改造生产线生产口罩,超过10万名志愿者参与社区服务,形成“邻里互助圈”,这种多元共治模式,不仅提升了资源调配效率,更强化了城市共同体意识,值得注意的是,长沙并未简单复制其他城市做法,而是结合本地市情创新:利用“智慧广电”系统向农村地区广播防疫信息,弥补数字鸿沟。

挑战与反思:在不确定性中优化

长沙的疫情管制并非完美,2022年底的短暂混乱暴露出一些问题:部分基层执行过度(如个别小区加码封控)、医疗资源短期挤兑(发热门诊排长队)以及信息沟通滞后,但这些挑战也促使长沙加速调整:迅速扩容ICU床位、建立分级诊疗机制,并开通24小时民生热线,这些反思与迭代,正是城市治理现代化的必经之路。

尾声:管制的本质是守护与前行

长沙的疫情管制,本质上是一场关于“如何平衡安全与发展”的实践,它证明了中国城市在应对重大公共卫生事件时,完全可以避免“要么躺平、要么极端”的二元选择,通过技术赋能、人性化设计和社会动员,长沙既控制了疫情扩散,又保住了城市烟火气,当2023年春暖花开,长沙街头再次人潮涌动时,人们回望那段日子,或许会记得:这座城市的韧性,源于它的智慧与温度。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏