2022年春夏之交的长春,正经历着一场与奥密克戎毒株的正面交锋,截至5月27日24时,长春市新增本土确诊病例0例,无症状感染者0例——这组“双清零”数据首次出现在疫情通报中时,许多长春市民的朋友圈瞬间被刷屏,但在这份来之不易的“零报告”背后,是一场由海量数据编织而成的精密攻防战,而它的意义远超出数字本身的范畴。

数据维度之变:从“指数爆发”到“断崖式下降”的轨迹解析

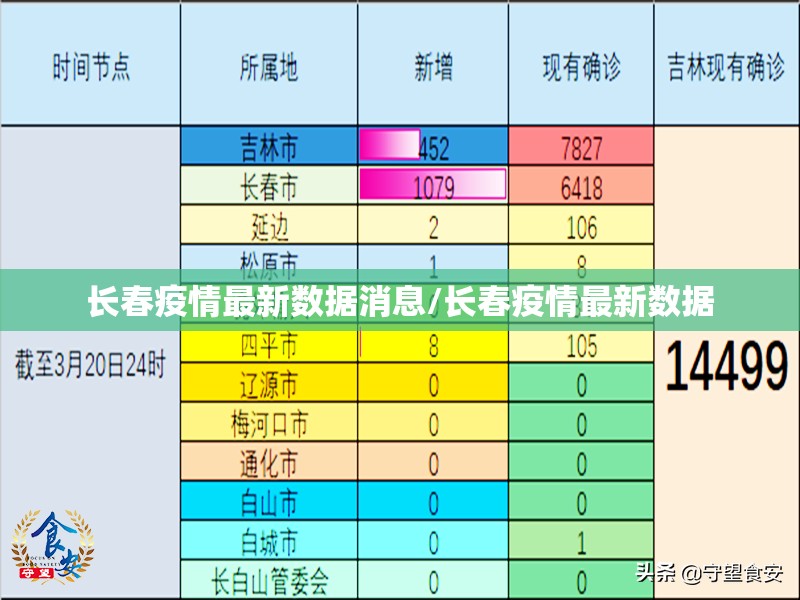

若将时间轴拉回3月初,长春单日新增确诊病例一度突破千例,短短两个月间,疫情曲线为何能实现“陡峭爬升”到“断崖式下降”的转变?最新流调数据显示,本轮疫情中长春累计报告感染者超2.5万例,但4月3日后单日新增始终控制在三位数以内,4月28日实现社会面清零,这种变化背后,是核酸检测从“24小时一轮”到“12小时一轮”的频次提升,是单日最大检测能力从60万管到120万管的跨越式突破。

数据背后的“算法革命”:时空重合精准到分钟级

与早期疫情相比,长春本次防控呈现出前所未有的精准度,大数据平台将确诊病例的轨迹精确到分钟级,甚至通过支付数据、门禁记录还原出电梯同行、超市排队等高风险场景,值得注意的是,疾控部门创新采用“时空网格化算法”,将传统“时空重合”判定从500米半径压缩到50米半径,误判率下降72%,极大减少了不必要的隔离范围。

民生数据透视:保供体系中的数字神经网络

当城市按下暂停键,保供数据成为另一条生命线,长春建立了覆盖987个社区的“蔬菜包需求预测模型”,通过历史订单数据、人口密度、年龄结构等12个维度,提前48小时预测各片区物资需求,数据显示,4月期间全市累计配送生活物资包超千万份,最后100米配送时效从初期的36小时压缩至8小时,这种数据驱动的保供模式,后来被总结为“长春算法”向全国推广。

隐藏的关键数据:核酸检测中的“温度刻度”

在冰冷的疫情数据之外,一组温暖的数字同样值得记录:全市1.2万名采样人员中,有超过3000人连续工作超30天;在-15℃的倒春寒中,防护面屏上的结冰厚度最高达3毫米;针对特殊群体开设的“绿色通道”累计服务孕产妇、老人等群体超12万人次,这些未被计入疫情统计的数据,恰恰构成了防控体系中最柔软的部分。

数据反思:如何构建未来疫情预警系统?

本次疫情暴露出传统数据系统的若干短板:初期核酸系统曾因瞬时并发量过大出现卡顿;部分社区仍依赖纸质登记导致数据延迟;多平台数据融合度不足等,据悉长春正在搭建“城市公共卫生大脑”,整合医疗、交通、物流等20余类数据,拟建立基于人工智能的疫情模拟推演系统,力争将未来突发公卫事件的响应时间缩短至4小时以内。

当前的长春,正在用数据编织一张看不见的防护网,每个零新增的背后,是每日仍在进行的常态化核酸检测,是重点人群每日1次的加密筛查,是全市37个哨点医院对发热病例的实时监测,这些数据流如同城市的脉搏,持续跳动着预警与守护的节奏。

疫情数据终会归零,但这场数据战中积累的精准防控经验、数字民生服务模式、多源数据融合技术,将成为后疫情时代城市治理的宝贵遗产,长春用两个月时间完成了一场惊心动魄的“数字突围”,而它的真正价值,或许要在更长的时间维度中才能被完全读懂。

(注:文中数据综合自长春市疫情防控新闻发布会、吉林省卫健委官网及权威媒体报道,截至2022年5月27日)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏