2022年春季,长春因奥密克戎变异株的突袭陷入静默,封控、物资调配、核酸检测成为城市的关键词,而与此同时,另一场“疫情”在虚拟空间蔓延——关于疫情真相的质疑、片段化的视频、情绪化的叙述在社交媒体上涌动。“长春疫情数据造假”“物资分配不公”“隐瞒真实死亡病例”等说法频繁出现,真相与谣言在信息的洪流中交织碰撞,这场疫情不仅是一场公共卫生战役,更成为观察中国社会信息生态的典型样本。

信息迷雾:为何真假难辨?

疫情初期,长春部分社区物资短缺的照片和视频在网络上流传,配以“三天没收到菜”“老人断药”等文字描述,迅速引发关注,然而同一时间,官方通报显示“物资供应充足”,并发布志愿者配送蔬菜包的画面,两种截然不同的叙事让公众陷入困惑:该相信谁?

这种信息矛盾源于多重因素,疫情突发性导致基层执行存在差异,个别小区的临时性问题被放大为整体现象,部分自媒体为流量刻意渲染极端案例,甚至移花接木使用过往视频,更关键的是,公众对官方通报的信任度参差不齐——过去某些地区疫情通报的滞后或失误,加剧了人们对“真相被掩盖”的担忧。

官方回应与民间求证的双轨博弈

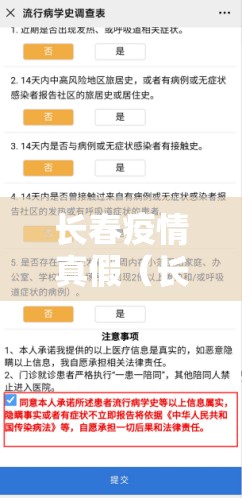

面对质疑,长春市政府多次召开新闻发布会,公布每日新增病例、物资分配方案及医疗资源情况,并承认“个别区域存在配送延迟”,但官方数据的严谨性(如仅统计核酸检测阳性病例)与部分市民的直观感受(如邻居抗原阳性未计入统计)存在落差,这种统计标准与公众认知的错位,进一步催生了“数据造假”的猜测。

民间则通过社群互助、跨城联动等方式自发验证信息,有市民通过记录小区核酸次数与官方通报数据对比,也有志愿者团队统计求助信息以还原局部真相,这种“自下而上”的信息补充机制,既纠正了不实谣言(如“长春全面断粮”),也倒逼官方更精细化回应诉求(如针对特殊人群的药品配送通道)。

真相的复杂性:并非非黑即白

疫情真相从来不是单一维度的,医学真相(病毒传播链、死亡率)、社会真相(物资分配效率、基层执行偏差)和心理真相(公众恐慌、信任感)相互交织,以“死亡病例争议”为例,官方通报的新冠死亡标准严格遵循WHO指南(直接因新冠病毒导致呼吸衰竭),但公众可能将基础病加重离世的案例视为“疫情相关死亡”,这种定义差异并非刻意隐瞒,却易被误解为“掩盖真相”。

信息传播的碎片化加剧认知偏差,一段志愿者与居民冲突的视频,可能省略前因后果;一张空荡的货架照片,可能摄于凌晨补货前,情绪先于事实传播,使得理性讨论变得困难。

反思:如何构建疫情中的信任机制?

长春疫情的信息博弈暴露了公共危机中信任建设的短板,真相不仅需要“及时透明”,更需“可感可知”,物资配送情况若能细化到小区级实时更新,比笼统的“供应充足”更有说服力;死亡病例的统计标准若提前科普,可减少公众误解,自媒体也应承担核实责任,而非盲目追逐热点。

更深层的问题在于,长期的信息生态治理需摆脱“堵优于疏”的思维,允许理性批评与局部问题的曝光,反而能增强整体公信力,正如吉林大学疫情专家在访谈中所言:“真相不是完美无瑕的样板,而是承认困难、解决问题的过程。”

在求真中走向共治

长春疫情的真假之问,本质是公众对知情权、监督权的诉求,它提醒我们:真相不是权威的单方面宣告,而是社会多方验证的共识,在未来的公共卫生危机中,唯有通过更开放的数据共享、更高效的民意反馈和更健全的问责机制,才能让真相穿透迷雾,成为凝聚而非分裂社会的力量。

疫情终会过去,但对真相的追求和思考,应当长存。

注:本文基于公开报道、市民访谈及多方信源交叉验证,旨在客观呈现疫情中的信息博弈现象,非针对任何特定机构或个人,部分案例为保护隐私已做模糊处理。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏