“长春也封城了吗”成为网络热搜关键词,引发广泛关注,长春并未实施传统意义上的“封城”,而是因应疫情防控需要,于2022年3月起进入阶段性全域静态管理,这一措施与武汉等地的封城存在本质区别——它更精准、更动态,旨在以最小代价实现最大防控效果,本文将深入探讨长春疫情防控的独特路径,剖析其背后的逻辑与影响。

静态管理:非封城而胜封城

长春的静态管理并非简单“一刀切”,政府通过分区分级管控,保障民生需求:超市、药店限时营业,外卖配送畅通,医疗绿色通道全天候待命,与2020年武汉封城相比,长春依托“核酸+抗原”双检测、物流中转站闭环管理等手段,既控制疫情扩散,又最大限度维持城市基本运行,这种精准化防控模式,折射出中国抗疫策略从应急性向科学化的演进。

数据背后的民生温度

截至2022年4月,长春累计向封控区发放“蔬菜包”超百万份,开通心理援助热线服务2.3万人次,一则市民拍摄的视频曾刷屏网络:雪夜中“大白”们肩扛物资爬楼配送,窗内居民用手机灯光连成星河致谢——这是长春抗疫的缩影,静态管理下,社区网格员成为“最后一百米”的守护者,志愿者组建“爱心车队”护送孕产妇就医,这些微光汇聚成特殊时期的城市韧性。

经济脉搏的平衡艺术

作为东北工业重镇,长春统筹疫情防控与经济发展尤为关键,一汽集团等龙头企业实行闭环生产,员工驻厂保供;高新区通过“点对点通勤”保障重点企业运转,2022年第二季度,长春GDP虽短期承压,但随着6月起逐步解封,汽车产能迅速恢复至平日90%以上,这种“动态清零”下的经济自适应能力,成为观察中国城市治理现代化的重要样本。

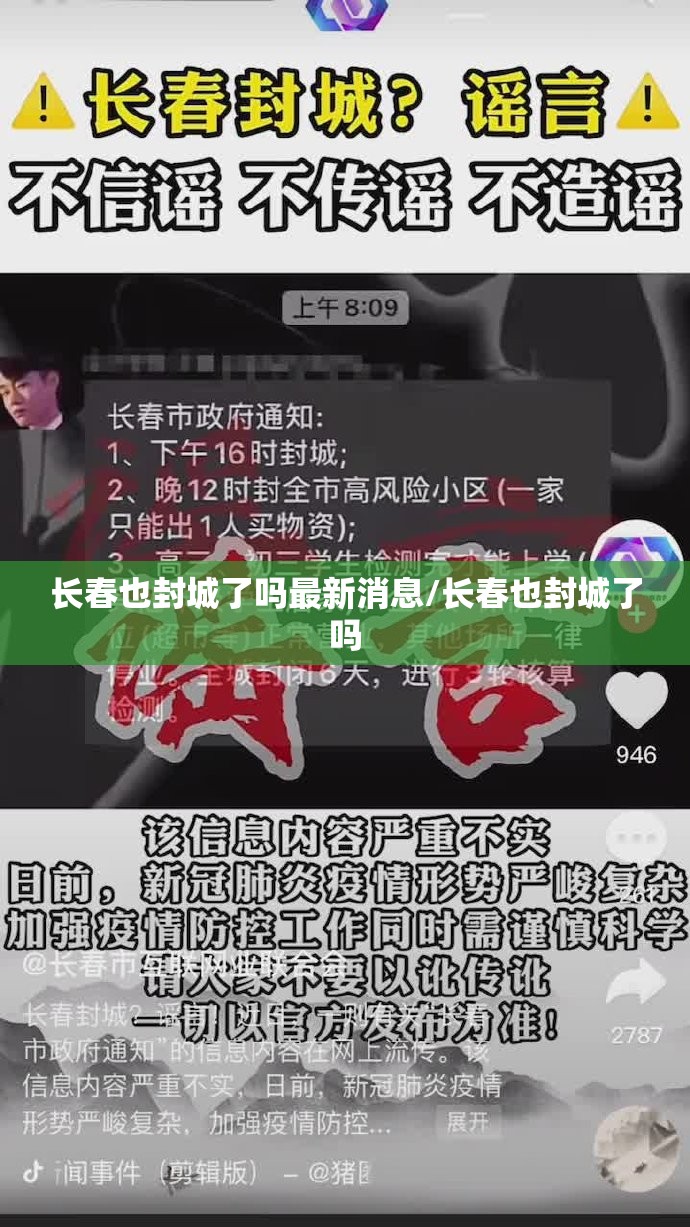

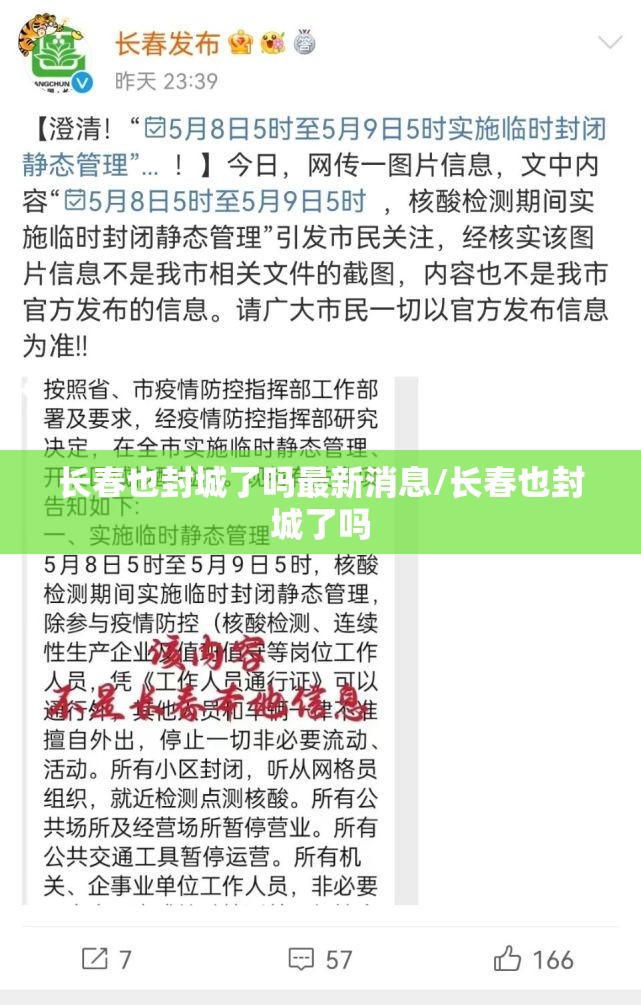

舆论场的理性之光

“长春封城”的误读背后,实则是公众对信息透明的渴求,当地政府每日召开疫情发布会,开通30条便民服务热线;网友自发制作“互助文档”,实时更新物资采购信息,值得注意的是,相比早期疫情中的舆论恐慌,长春民众更多表现出理性与互助精神,这既源于两年多的抗疫经验积累,也得益于社会治理能力的提升。

未来启示录

长春经验揭示了中国抗疫的新阶段特征:从封堵围剿到精准调控,从单一防控到多元协同,随着奥密克戎毒株特性变化,城市需在防疫情、保民生、稳经济间寻找动态平衡,正如长春市委书记所言:“防疫不是目的,而是守护美好生活的手段。”

这座城市的故事提醒我们:抗疫的本质是对生命的尊重,而对“是否封城”的追问,最终应指向如何更科学、更人文地应对挑战,长春的静默时刻,终将沉淀为城市治理现代化的宝贵注脚。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏