当爱情遇上疫情,当重庆邂逅西安,一场始料未及的"双城记"正在中国西部两大城市间上演,7月30日,一则"重庆一对情侣确诊曾在西安"的新闻迅速登上热搜,不仅牵动了两座城市的神经,更在社交媒体上引发了关于现代年轻人爱情观与疫情防控常态化的深度思考,这对年轻情侣的轨迹,恰似一面多棱镜,折射出疫情时代下个体命运与公共安全的复杂关系。

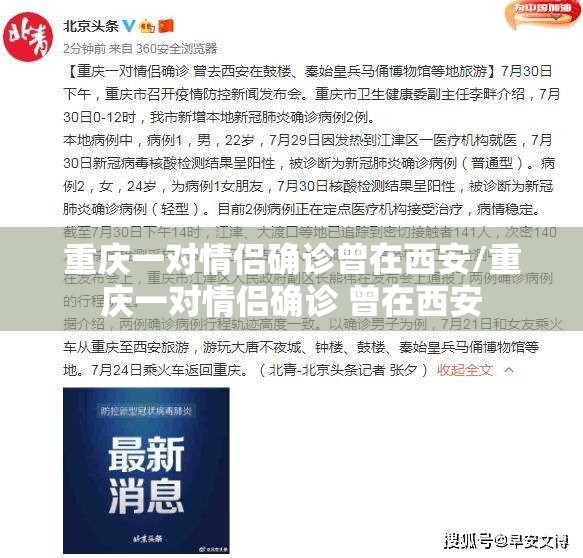

据西安市疫情防控指挥部通报,这对来自重庆的情侣7月22日乘动车抵达西安,先后游览了大唐不夜城、钟鼓楼、回民街等著名景点,7月25日返回重庆后相继确诊,流调轨迹显示,他们在西安的三天行程紧凑而典型——白天逛景点、晚上泡酒吧,完全符合当下年轻人"特种兵式旅游"的特征,这种高强度、高效率的旅行方式,在社交媒体上被无数年轻人追捧,却在疫情背景下暴露出新的风险点。

疫情时代的爱情:当浪漫邂逅风险

这对情侣的西安之行,本是一次再普通不过的爱情之旅,在社交媒体上,"带TA去西安看大唐不夜城"早已成为年轻情侣的打卡标配,当爱情遇上疫情,浪漫背后潜藏着公共卫生风险,他们的行程轨迹中,酒吧、餐厅、景点等密闭或人流密集场所占比高达80%,这正是奥密克戎变异株传播的"理想"环境,事后有网友调侃这是"最贵约会",三天花掉两座城市上千万的防疫成本,却也道出了个体行为与社会代价之间的张力。

值得玩味的是,这对情侣的年龄(25岁、26岁)和职业(自由职业者)颇具代表性,疫情第三年,90后、00后年轻人正成为旅游消费的主力军,他们渴望释放被压抑的旅行欲望,却又常常低估疫情传播风险,心理学上的"乐观偏差"(Optimism Bias)在此显露无遗——人们总认为"倒霉事不会发生在自己身上",这种心理机制让年轻人在规划行程时,更关注游玩体验而非防疫预案。

双城防疫的协同困境

重庆与西安,同处西部却分属不同省份,两地防疫政策存在微妙差异,7月下旬,西安刚经历一轮小规模疫情,防控措施相对严格;而重庆当时属低风险地区,出行限制较少,这种政策"温差"导致游客对风险的感知出现偏差,更复杂的是,两地健康码系统尚未完全互通,信息共享存在时间差——这对情侣返回重庆后,其西安行程数据未能及时触发预警,延误了初筛时机。

从技术层面看,我国防疫信息系统仍存在"信息孤岛"现象,虽然全国健康码已基本实现"一码通行",但后台数据实时共享机制尚不完善,这对情侣的活动轨迹涉及两省三市(重庆市、西安市及途经的安康市),跨区域协同流调面临挑战,此次事件后,西安紧急升级"一码通"系统,增加外省来返人员自动弹窗提醒功能,反映出疫情防控必须与时俱进。

"流动中国"的防疫新课题

这对情侣的故事,本质上是高速流动社会中疫情防控难题的缩影,中国高铁网络日均客流超600万人次,像这样跨省出行的情侣、家庭不计其数,文旅部数据显示,2022年上半年国内旅游总人次14.55亿,年轻人占比逐年提升,如此庞大的人口流动,对精准防疫提出了极高要求。

更深层看,此事折射出疫情防控与经济社会发展之间的平衡难题,西安作为网红旅游城市,2021年旅游业收入占GDP比重达12%,过度严格的防疫可能伤及经济;但若防控松懈,又可能引发疫情扩散,这对重庆情侣确诊后,西安紧急叫停多个文旅活动,经济损失难以估量,如何在保障安全的前提下维持城市活力,成为后疫情时代每个旅游城市的必答题。

构建疫情时代的责任共同体

此次事件给我们最重要的启示是:疫情防控需要构建政府、企业、个人的责任共同体,政府部门需完善跨区域协同机制,企业(尤其是文旅场所)要严格落实扫码查验,个人则应增强风险意识,值得肯定的是,这对情侣确诊后积极配合流调,其公布的详细轨迹为快速阻断传播链争取了时间——这种负责任的公民意识,正是常态化防疫最需要的"软实力"。

站在更广阔的视角,重庆情侣西安确诊事件犹如一部微型纪录片,记录了疫情时代普通人的爱与怕、城市的刚与柔、社会的公与私,当爱情故事变成防疫案例,当个人记忆融入集体叙事,我们或许能更深刻地理解:在病毒面前,没有人是孤岛,每一次负责任的旅行选择,都是对他人安全的守护;每一座城市的防疫努力,都是在为全国大局贡献力量,这或许就是疫情教给我们最珍贵的一课——在流动的中国,安全与自由从来都是共同体。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏