在中国西南的版图上,重庆与成都这两座超级城市,不仅是经济与文化的双引擎,更是疫情防控的“模范生”,面对疫情反复,两座城市均以“动态清零”为总方针,但细究其防控策略,却在细节中呈现出迥异的风格——一个如火锅般刚猛凌厉,一个如茶馆般细致绵长,本文将深入对比两地的防控要求,剖析其背后的逻辑与特色,看这两座兄弟城市如何在这场大考中交出各自的答卷。

政策框架:同源而异流

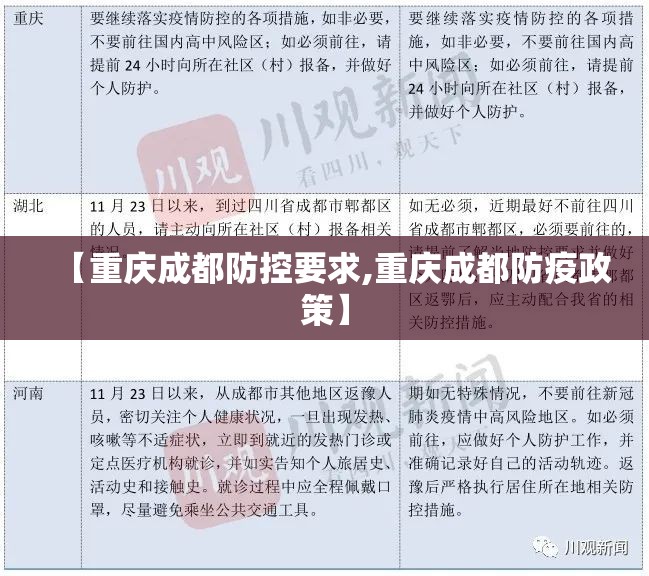

重庆与成都的防控政策,其根本均遵循国家《新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)》的指导原则,核心目标都是“以最快速度、最小代价控制疫情”,由于两座城市的地理结构、人口分布和管理体系存在差异,其政策的着力点与表现形式各有侧重。

重庆:山城之“刚”

作为一座山环水绕的立体城市,重庆的防控策略带有明显的“堡垒化”色彩,其要求以“快、严、准”著称,一旦出现疫情,流调溯源追求极致速度,强调“以空间抢时间”,封控管理往往划得更大、管得更早,对重点区域实施“足不出户”等硬核措施,核酸检测覆盖面广、频次高,尤其注重对交通枢纽、码头港口等关键节点的把控,政策传达直接而高效,带有一种“军事化”的清晰指令感,旨在用强大的组织动员能力迅速斩断传播链。

成都:平原之“柔”

成都的防控则更显“网格化”和“精细化”特质,其核心是“科学精准、分级分类”,流调追溯不仅快,更追求“绣花功夫”,尽可能缩小风险区域范围,封控单元常精确到小区、楼栋甚至单元,极力避免“一刀切”,核酸检测同样高频,但更注重分时段、分批次的组织,以减少人群聚集,政策发布常伴以详尽的示意图和答疑解读,透露出一种试图平衡防控与市民正常生活的“烟火气”。

关键措施对比:细节定成败

-

风险区划分标准

两地均采用“高、中、低”三级风险区管理模式,但尺度的把握不同。重庆的划分可能更为审慎,为防止疫情外溢,初期倾向于将风险区划得稍大一些,再根据多轮核酸结果动态调级。成都则力求“最小化”,有时以单个楼栋为单位划定中高风险区,尽可能减少对周边居民的影响。 -

交通出行与隔离政策

- 离渝/离蓉要求:两地都规定离境需持48小时内核酸检测阴性证明,但重庆对来自市内风险区的旅客限制更为严格, often requiring additional health monitoring or quarantine at the destination. 成都则在“通信行程卡”的基础上,强化了“天府健康通”的精准赋码管理,通过技术手段实现高效甄别。

- 入境隔离:均执行“7天集中隔离+3天居家健康监测”的国家标准,但成都的后续社区管理和服务衔接可能更为细腻,例如对居家监测人员的生活物资保障体系非常成熟。

-

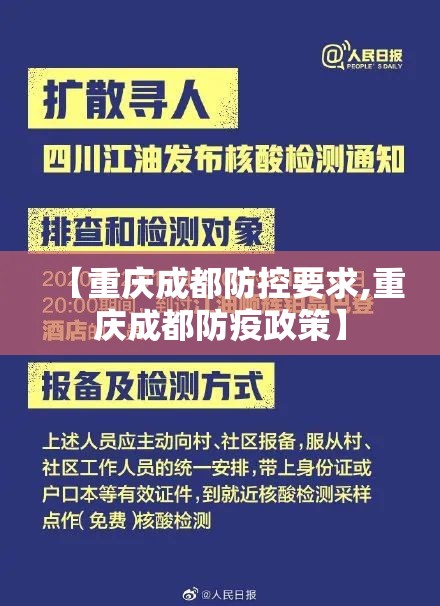

常态化核酸检测

这是当前防控的核心。重庆更强调“重点检”与“全员检”相结合,一旦有风吹草动,迅速启动大面积筛查,公共场所查验核酸证明的时效要求(如72小时)执行得非常严格。成都则着力构建“步行15分钟核酸采样圈”,便利性是其突出特点,让检测像逛街一样方便,潜移默化地提高市民的配合度与检测率。

-

信息发布与公共服务

重庆的信息发布权威、简洁、直接,多通过新闻发布会和主流媒体渠道,追求指令的准确无误。成都的发布则更具亲和力,除了官方通道,善用新媒体、公众号等,形式多样,甚至会出现“熊猫”形象科普防疫知识,缓解公众的紧张情绪,在保障民生方面,两地的“菜篮子”工程都备受赞誉,但成都的线上配送和社区团购体系或许显得更为活跃和成熟。

成效与挑战:刚柔并济的智慧

两套策略各有千秋,也共同经受住了多次疫情的冲击。重庆的“刚”在应对突发性、聚集性疫情时优势明显,能以雷霆手段快速控制局面,但其挑战在于如何避免“误伤”,最大限度减少对经济和民生的影响。成都的“柔”在维持城市正常运转和市民情绪稳定上效果显著,社会成本相对较低,但其挑战在于对基层执行的精准度要求极高,一旦出现疏漏,可能贻误战机。

最好的策略或许是“刚柔并济”,重庆在强硬之外,社区志愿者“送菜上门”的温情故事比比皆是;成都精准之下,一旦发现扩散风险,升级管控也绝不手软,两者并非对立,而是根据疫情不同阶段、不同风险等级所进行的动态调整与侧重。

殊途同归的为民初心

重庆的“刚”与成都的“柔”,恰似长江与嘉陵江的交汇,水流不同却最终奔涌向前,它们的防控要求,本质上是两座城市不同性格与管理哲学在公共卫生事件上的投射,没有绝对的孰优孰劣,只有是否最适合当下的疫情形势和市民的需求,其最终目的高度统一:那就是在守护人民生命健康安全的同时,努力呵护城市的生机与活力,这场“双城记”告诉我们,疫情防控并非只有一套标准答案,科学、精准、充满人性关怀的探索与实践,本身就是战胜疫情最强大的武器。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏