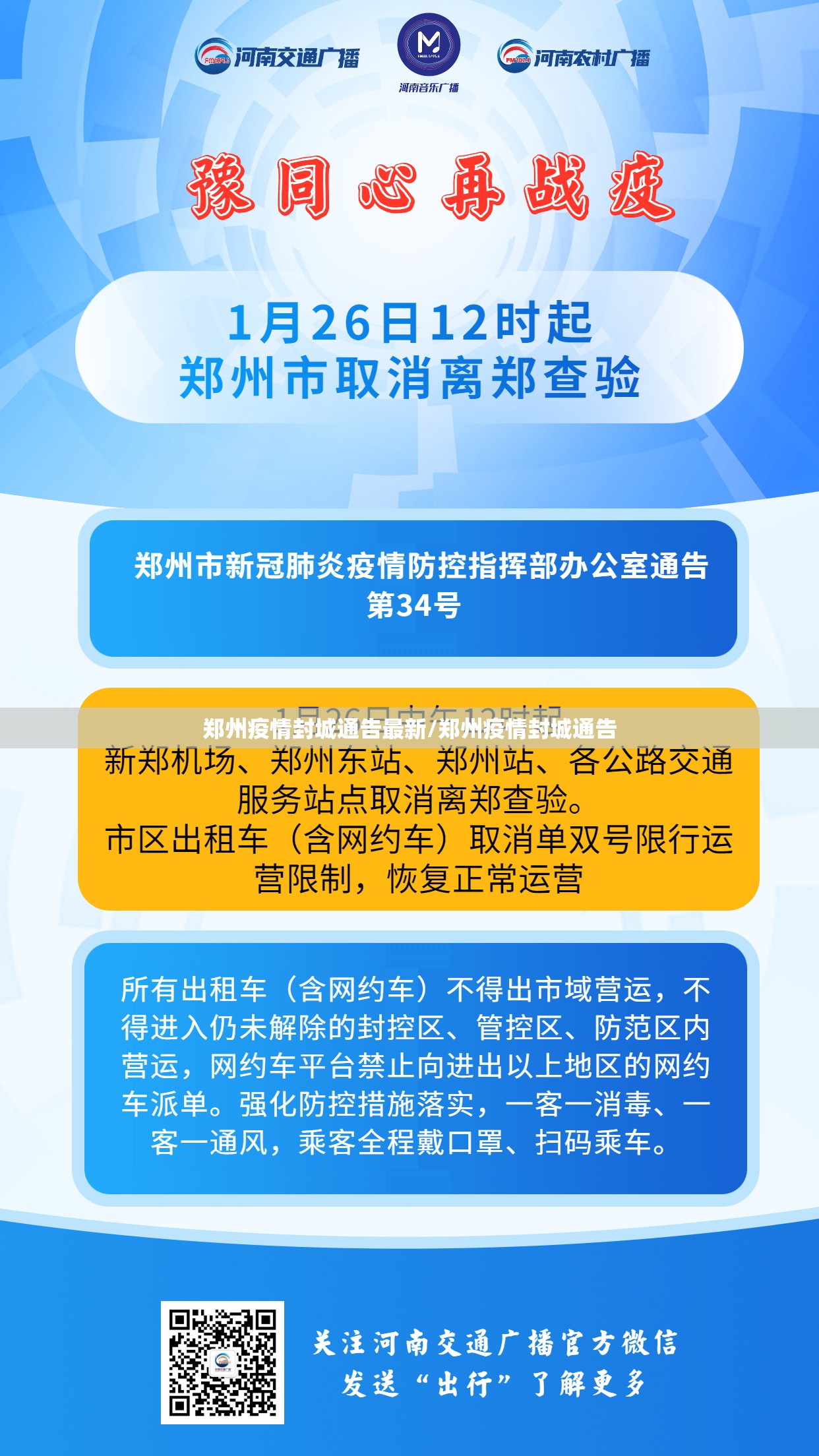

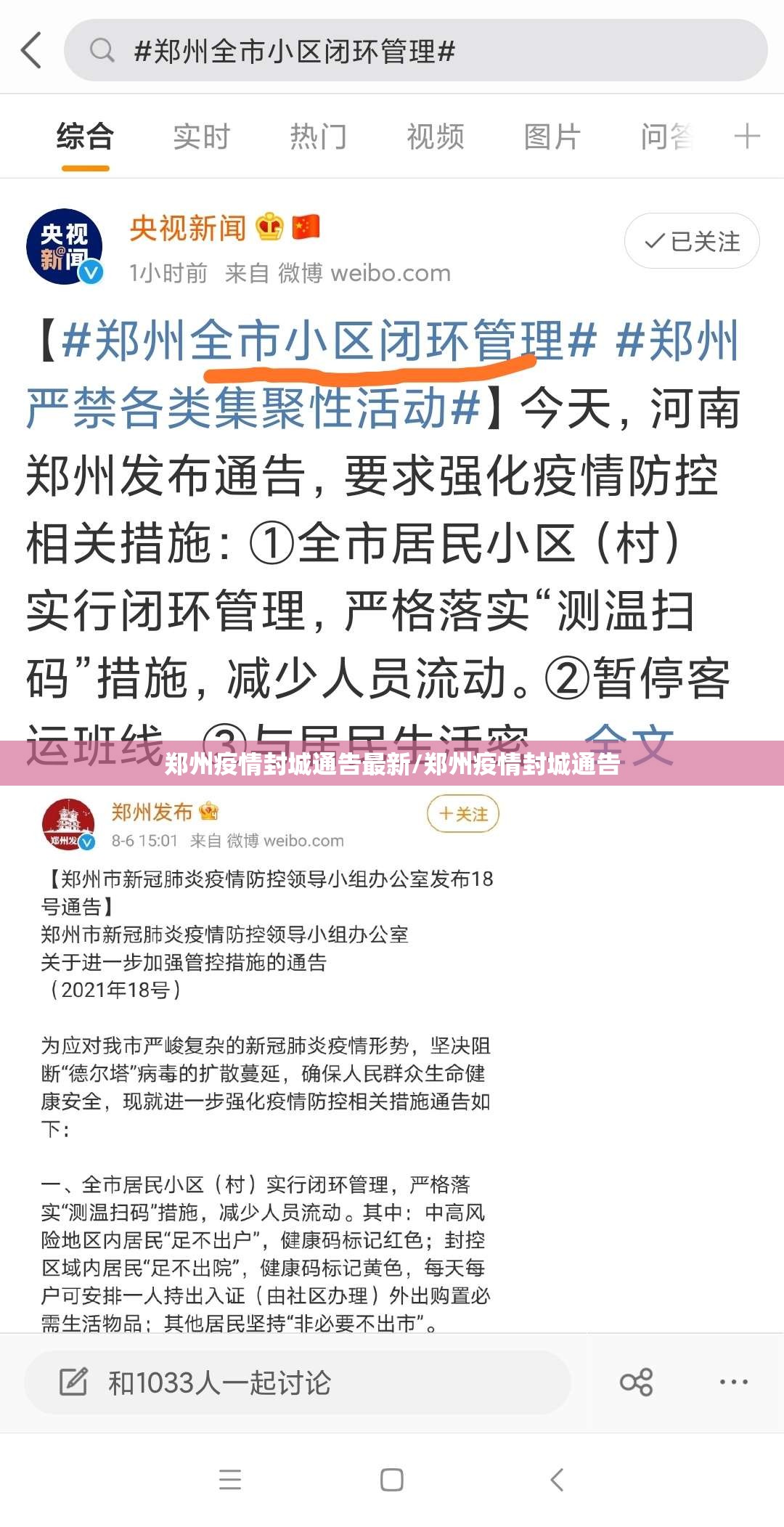

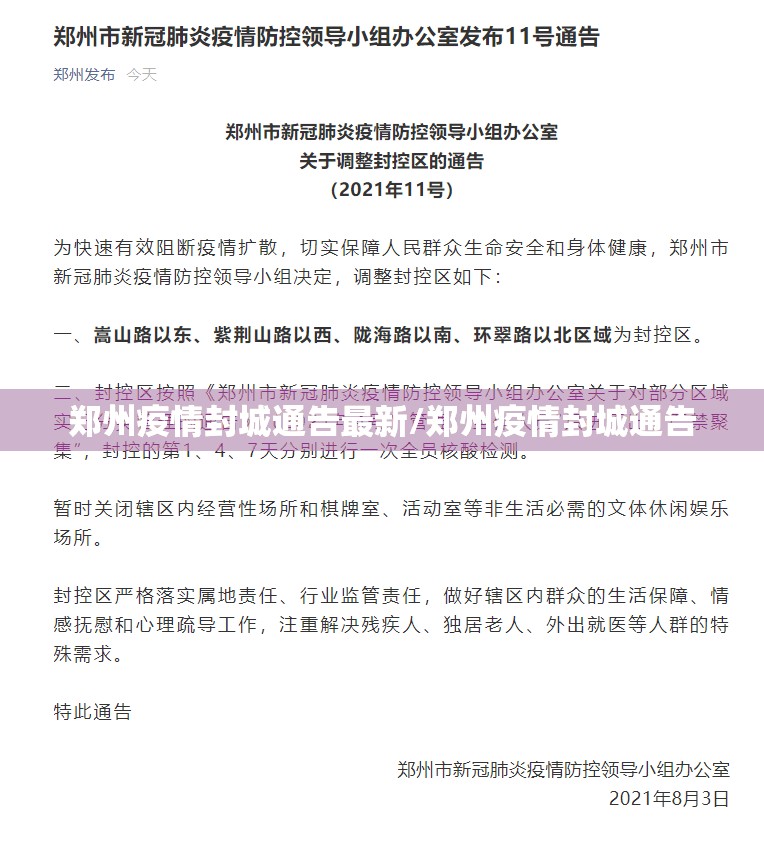

2022年冬,一则《郑州市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室关于调整封控管理区域的通告》悄然发布,没有预警,没有缓冲,只有白纸黑字的冷静陈述——这座拥有1260万人口的中原枢纽,按下了暂停键,封城,这个在疫情时代反复出现的词汇,再次以不容置疑的姿态,介入寻常百姓的生活。

通告的文本是冰冷的,它精确划定了封控区、管控区和防范区的边界,规定了核酸频次与出行条件,甚至注明了物资保供热线的号码,文字背后的重量,远非条款所能承载,它是一道分割线,隔开了计划中的明天与充满变数的当下;它也是一面镜子,映照出秩序与混乱、理性与情感、个体与集体的复杂博弈。

静默下的城市动脉:物流与信息的双轨奔流

封城首日,郑州展现了惊人的“静默韧性”,超市货架并未出现恐慌性清空,App上的配送时段虽紧张却未彻底中断,这背后,是一套精密到极致的保障系统在支撑——通行证制度让保供车辆在空荡的高架上飞驰,身穿防护服的“大白”们组成最后一百米的运输队,社区网格群内滚动更新的物资清单取代了菜市场的喧闹,封城通告不仅是限制,更是动员令;它冻结了日常流动,却激活了另一套应急循环系统。

信息的流动以更汹涌的态势填补了物理空间的凝固,官方发布会、流调轨迹、核酸结果、求助通道……信息洪流中混杂着真相与谣言,焦虑与安抚,每一个数字的变动都牵动千万神经,每一张防疫人员累倒的照片都引发接力致敬,城市静默了,但信息的脉冲却以前所未有的频率跳动,维系着社会机体的生命体征。

褶皱里的微光:个体叙事与情感共同体

通告之下,宏观叙事终将分解为无数微观挣扎,有人困守公寓,在方寸之间丈量时间;有人滞留车站,望眼欲穿地等待解封之日;更有人身穿白衣,逆行进入风险核心,这些个体故事,构成了封城最真实的情感肌理。

一位滞留郑州的货车司机在短视频里展示驾驶室里的存粮,戏称“开启了荒野求生模式”;一位新手妈妈在社区群求助奶粉,十分钟后收到邻居挂在门把上的同款援助;一位老师在空教室对着镜头坚持网课,背景是整排寂寥的课桌,这些碎片化的瞬间,在特殊时期凝结成一种“共患难”的情感契约,封城在制造隔阂的同时,也意外地强化了社群纽带——邻里回归了互助的传统,陌生人之间产生了基于地域的身份认同,苦难不值得歌颂,但人性微光却在其中格外醒目。

理性的钢索:政策与人性的平衡艺术

封城通告本质是一场巨型社会实验,考验着治理的精度与温度,如何避免“一刀切”误伤特殊医疗需求者?如何保障底层劳动者不生计断绝?如何防范过度防控衍生次生灾害?这些问题,通告文本无法给出完美答案,只能在执行中不断调适。

郑州并非没有教训,早期曾出现孕妇就医受阻、市民缺粮断药等舆情,但应对机制也在快速迭代:绿色通道逐步疏通,保供体系持续细化,求助平台加速响应,这揭示了一个残酷真相:绝无万全之策,只能在动态中逼近最优解,封城决策者行走于钢索之上,一侧是疫情扩散的深渊,另一侧是民生困顿的悬崖,其成败关键,不在于不犯错误,而在于能否以最快速度倾听、修正与补偿。

解封之后:伤痕与记忆的漫长复苏

终有一日,通告会撤销,卡点会拆除,城市会重启,店铺陆续开张,车流再度拥堵,生活似乎回归原轨,但看不见的印记早已渗入城市肌理,中小企业主望着空账本叹息,毕业生在隔离中错过招聘季,孩童习惯了口罩后的模糊面孔,心理的震荡波将持续扩散,远比病毒消亡得更慢。

郑州封城,是中国抗疫叙事的一个章节,它既非孤例,也非终点,其价值在于提供了一份复杂样本:它展示国家机器在危机中的动员效能,也暴露系统脆弱部位的裂痕;它记录普通人被命运突袭时的茫然,也见证草根互助迸发的能量,通告是冰冷的指令,但其引发的万千悲欢,却是滚烫的时代注脚。

封城终会结束,但如何纪念这段非常岁月,如何修复可见与不可见的创伤,如何在下一次危机前做得更好——这些问题,将长久伴随这座城市的呼吸与脉搏。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏