在信息洪流的裹挟中,郑州的疫情报道早已不再是简单的公共卫生事件通报,而演变成一场数据与叙事、官方话语与民间经验之间的拉锯战,当每日新增数字在屏幕上闪烁,我们似乎已习惯将疫情简化为冰冷的统计曲线——然而在这些抽象符号背后,是被遮蔽的个体命运与正在被重构的城市记忆,疫情报道不仅是信息的传递,更是一种权力的实践,它决定着哪些故事被看见,哪些声音被湮没,哪些经验将成为历史的一部分。

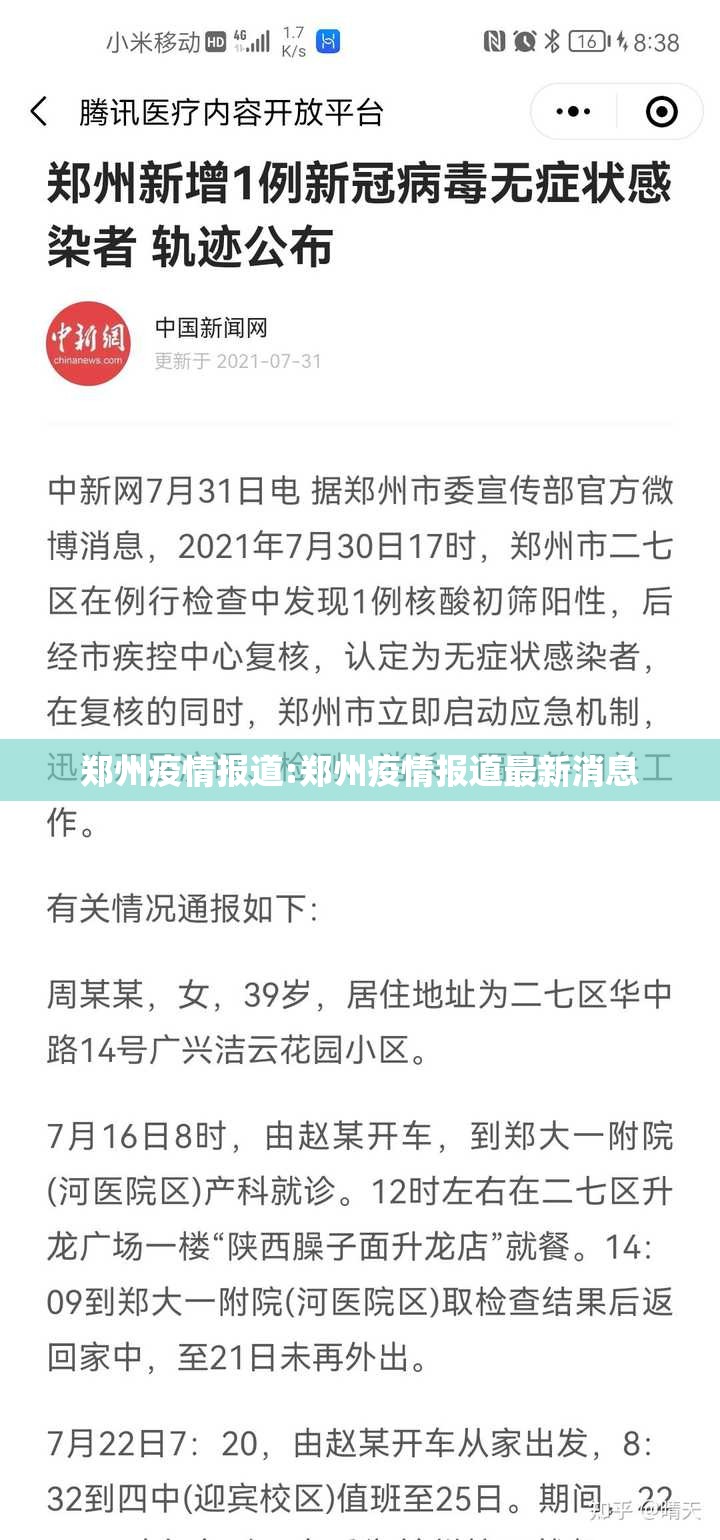

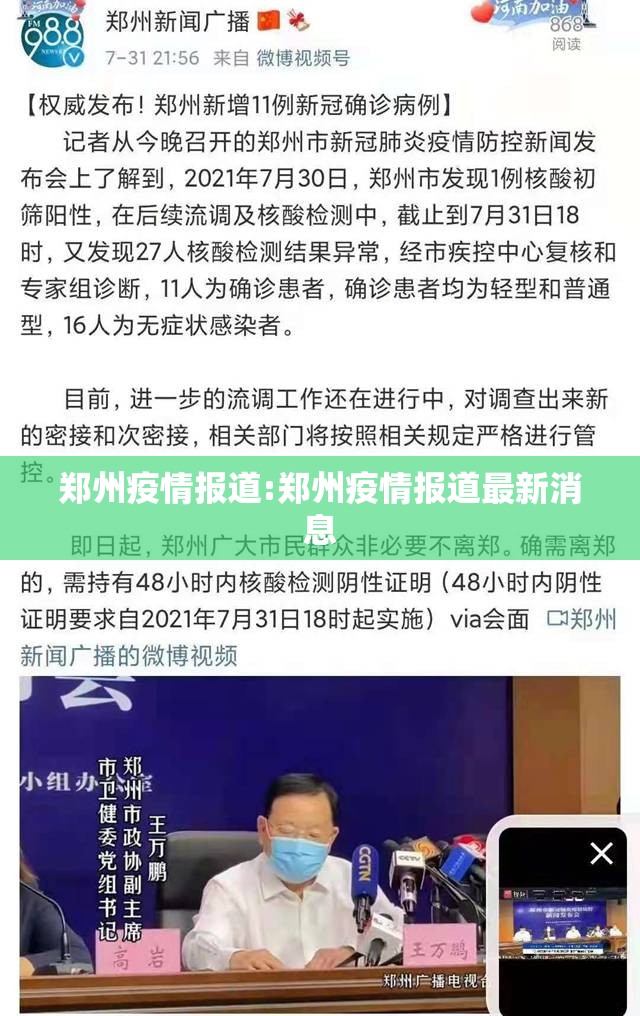

传统的疫情报道遵循着近乎仪式化的叙事模板:病例数字、管控措施、物资保障、英雄叙事,这种“防疫剧场”的报道范式,在郑州的疫情传播中呈现出特殊的在地化特征,官方通报创造了一套封闭自洽的话语体系,专业术语构筑起认知壁垒,将复杂的疫情现实压缩成可供管理的技术问题,当流调报告被简化为行动轨迹的拼图,当封控生活被抽象为“居家隔离”四字,报道与真实体验之间已然出现了第一重断裂。

在数据的迷雾中,个体的声音正在经历着双重消音,算法推荐机制构筑起“可见性的牢笼”,将疫情体验切割成互不相通的信息茧房;口语见证在转化为媒体报道时,其粗糙的真实性被不断打磨抛光,直到符合某种预设的叙事框架,那些在社交媒体上闪现的求助信息、那些业主群里的物资置换、那些隔离病房里的手机录像,这些碎片化的民间叙事本该构成疫情记忆的鲜活注脚,却在官方宏大叙事中渐渐失语。

郑州作为交通枢纽与人口大城的特殊性,更使得这里的疫情报道具有多重镜像的折射特性,务工人员的返乡困境、跨境物流的中断效应、富士康等经济引擎的停摆风险——这些维度本应构成理解疫情的重要视角,却在报道中常常沦为背景噪音,媒体报道偏好那些易于处理的数字,而非难以量化的人文代价;热衷追踪政策变动,却忽视政策落地时的真实摩擦,这种报道的窄化,本质上是对复杂性的逃避。

疫情期间的信息生态呈现出诡异的双重性:官方渠道发布着整齐划一的通稿,而民间网络却涌动着真假难辨的碎片信息,这种分裂不仅造成认知混乱,更深刻侵蚀着社会信任基础,当人们发现媒体报道与自己切身感受存在巨大落差时,一种集体性的认知眩晕便会产生——这正是疫情报道最深层的社会代价,信任一旦破碎,再完美的数据堆砌也难重建共识。

技术变革正在重塑疫情报道的形态,但并未改变其权力本质,大数据可视化让传播更高效,却也可能将复杂现实过度简化;健康码系统创造了管理便利,却也将公民身份简化为一个个颜色标签,这些技术工具在报道中的运用,表面上提升了信息密度,实则可能加剧了叙事垄断——因为决定数据如何收集、如何呈现的权力,始终掌握在少数机构手中。

要突破疫情报道的叙事困境,需要重建一种“在地化知识”的报道伦理,这意味着记者必须走出数据依赖,深入疫情中的具体场景:记录那些临时搭建的核酸检测棚里的微观政治,追踪一包蔬菜从批发市场到封控小区的曲折旅程,倾听集中隔离点中不同年龄段的夜半私语,只有通过这些具身化的叙事,才能对抗抽象化带来的认知暴力。

郑州的疫情终将过去,但如何报道疫情却关乎我们如何定义这场集体创伤,真正的疫情报道不应止于记录灾难,更应承担起记忆缝合的重任——在官方数据和民间记忆之间、在个体遭遇和集体经验之间、在当下困境和历史反思之间,搭建起理解的桥梁,当我们未来回望这段岁月,能看到的不应只是数字的曲线图,更应该是无数郑州人共同书写的生命编年史。

在这场没有硝烟的信息战争中,每一则报道都是对未来历史的一次预写,或许真正的解封,不仅仅意味着小区大门的重新开启,更代表着我们终于能够用多元而真诚的语言,重新诉说这座城市的疫情故事。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏