病例回溯:从郑州到成都的轨迹之谜

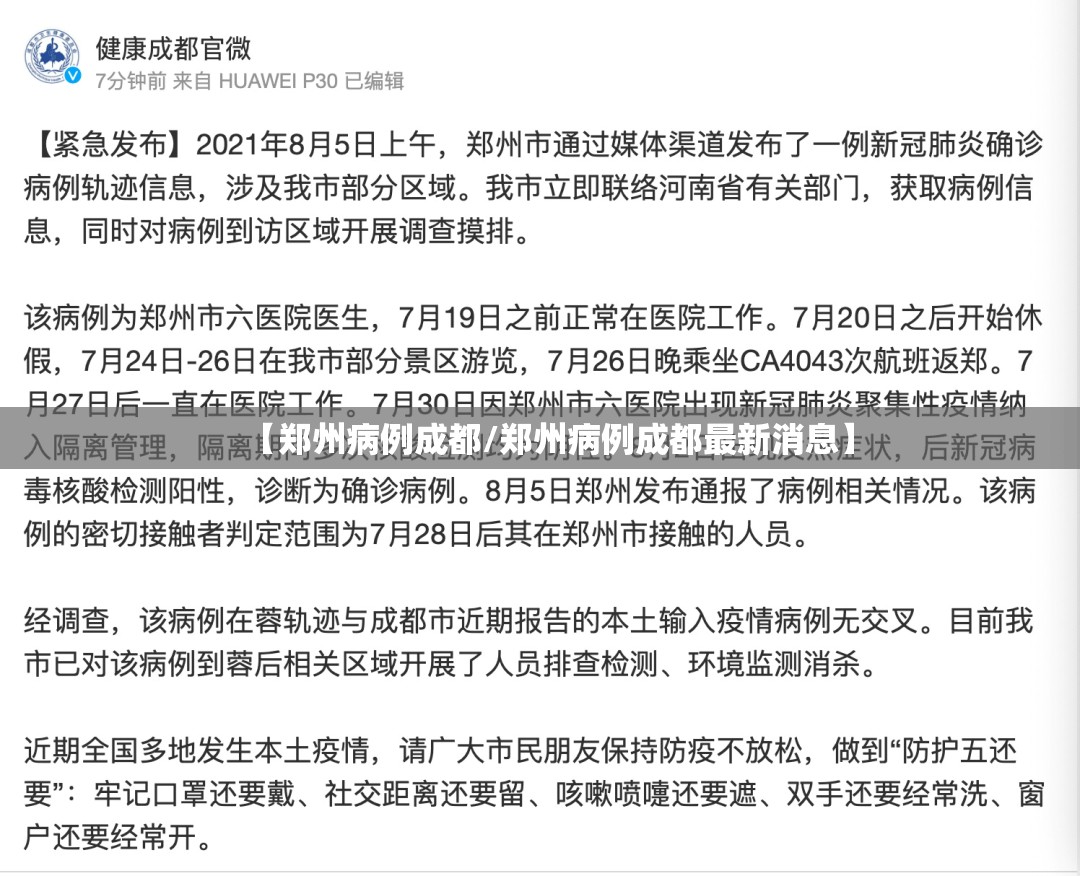

该病例为郑州常住居民,10月8日乘高铁前往成都出差,10月11日返郑,在成都期间,他曾前往繁华的春熙路商圈、高新区某科技企业参加会议,并入住武侯区一家商务酒店,返郑后第三天出现发热症状,核酸检测结果阳性,随即被转入定点医院隔离治疗。

流调显示,他在成都的密接者超过20人,次密接者超百人,成都疾控部门连夜启动应急响应,对相关场所进行消杀,并开展区域性核酸检测,令人警惕的是,病例在成都期间多次乘坐地铁、出入餐厅,且未全程规范佩戴口罩——这为病毒传播埋下了隐患。

双城联动:防控体系如何响应?

郑州和成都虽相隔千里,但防控网络迅速实现了“无缝衔接”,通过国家政务服务平台的大数据推送,成都疾控在病例确诊后1小时内即收到协查通知,2小时内锁定密接人员,12小时内完成首轮核酸筛查,这种高效协同,得益于2020年以来建立的跨省份疫情信息共享机制。

但挑战依然存在:病例在成都使用过非实名制的公共交通支付方式,导致部分轨迹追踪延迟;另有一些场所扫码登记执行不严,增加了流调难度,这些问题暴露出常态化防控中仍存在执行漏洞。

深度分析:跨区域传播为何频发?

本例并非孤案,今年以来,全国已出现多起类似“双城传播”事件(如西安病例关联上海、广州病例影响北京等),其背后反映出的共性问题是:

- 人员流动加速复苏:商务差旅、跨省旅游逐步恢复,但部分人群防护意识有所松懈;

- 基层防控疲劳:一些公共场所的扫码、测温流程流于形式;

- 病毒传播更隐匿:Delta等变异毒株潜伏期短、传播快,甚至出现“检测阴性期间已具传染性”的案例。

启示与建议:如何织密防控网络?

-

强化跨区域协查技术支撑

建议推广“一码通全国”的升级版健康码系统,实现行程轨迹自动同步、风险等级实时互认,减少信息传递延迟。

-

压实公共场所防控责任

商场、酒店、交通枢纽等需严格执行扫码登记,探索“智能闸机+人脸识别”技术,确保轨迹可追溯。

-

提升公众情境化防护意识

差旅人群应做好“出发前查询政策、途中全程防护、返回后自我监测”的闭环管理。

-

建立常态化应急演练机制

城市间可定期开展联合流调模拟演练,提升跨区域协同效率。

疫情没有“局外人”

郑州与成都的这次轨迹交织,既是一次压力测试,也是一记警钟:在全球化与城市化的今天,疫情防控绝非一城一地之事,唯有打破地域壁垒,强化联防联控,才能让每一条传播链都被及时斩断,而每个公民的防护意识,正是这张大网上最关键的结点。

疫情之下,每座城市都是命运共同体,每次谨慎出行既是对自己负责,也是为他人筑起防线。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏