在新冠疫情这场全球性公共卫生危机中,中国各地高校的防控政策成为社会关注的焦点,浙江省作为经济发达、高教资源密集的东部沿海省份,其大学疫情防控政策不仅体现了科学性与精准性,更融合了数字化治理特色和人文关怀,形成了一套高效、柔性且可持续的防控体系,本文将从政策框架、实施举措、技术支撑和社会反响四个维度,解析浙江高校疫情防控的独特路径。

政策框架:分层分级,动态响应

浙江省大学疫情防控政策的核心是“分层分级、动态响应”,早在2020年初,浙江省教育厅便联合省卫健委发布了《浙江省高等学校新冠肺炎疫情防控技术指南》,明确各高校需建立“一校一策”机制,政策要求各校成立疫情防控领导小组,制定应急预案,并根据疫情风险等级(低、中、高)动态调整校园管理措施,在低风险时期,实行常态化管理,加强健康监测;在中高风险时期,则迅速切换至封闭管理、线上教学模式,这种灵活性使得高校既能保障教学秩序,又能有效阻断病毒传播链。

实施举措:精准防控与人性化并存

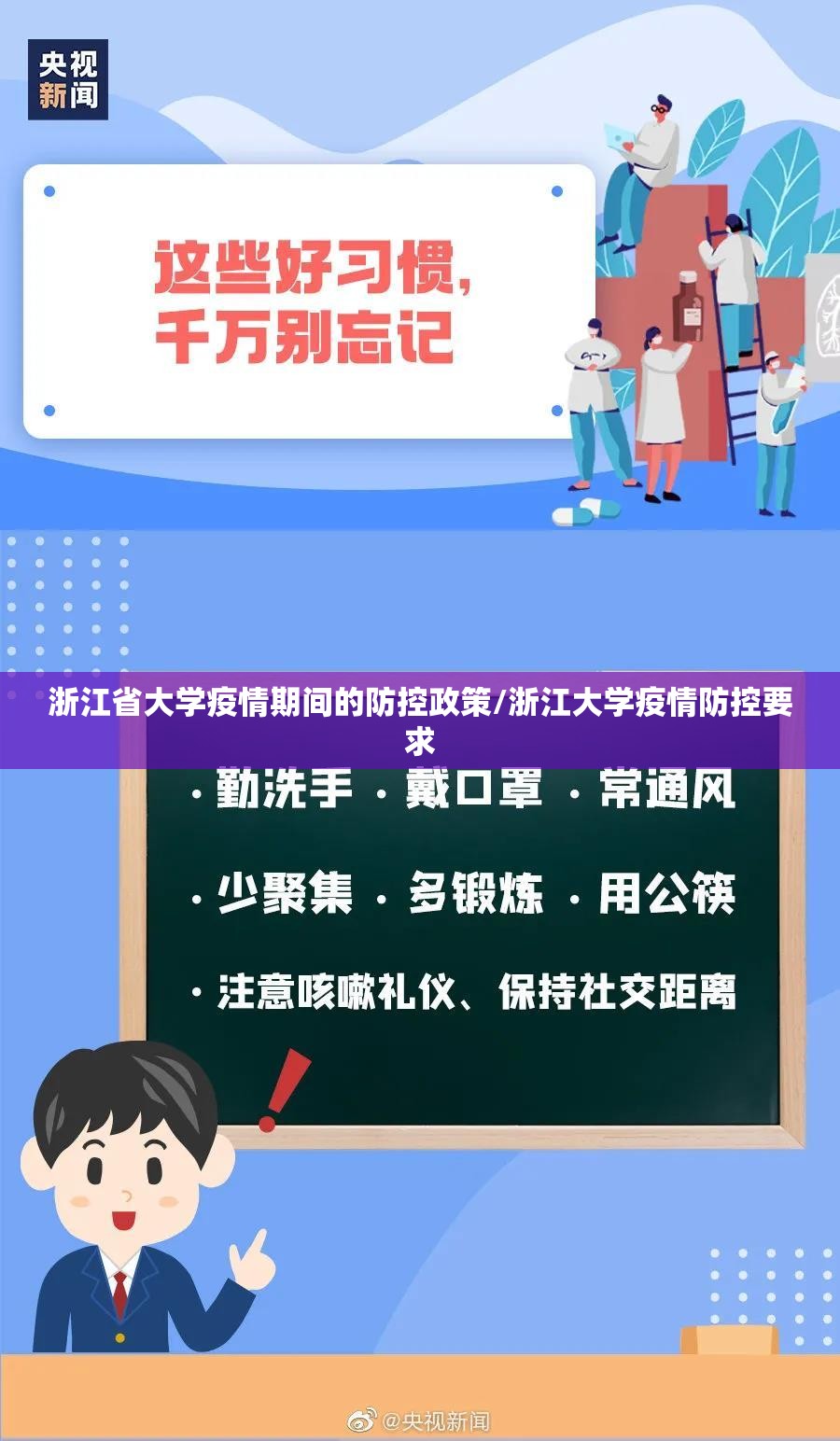

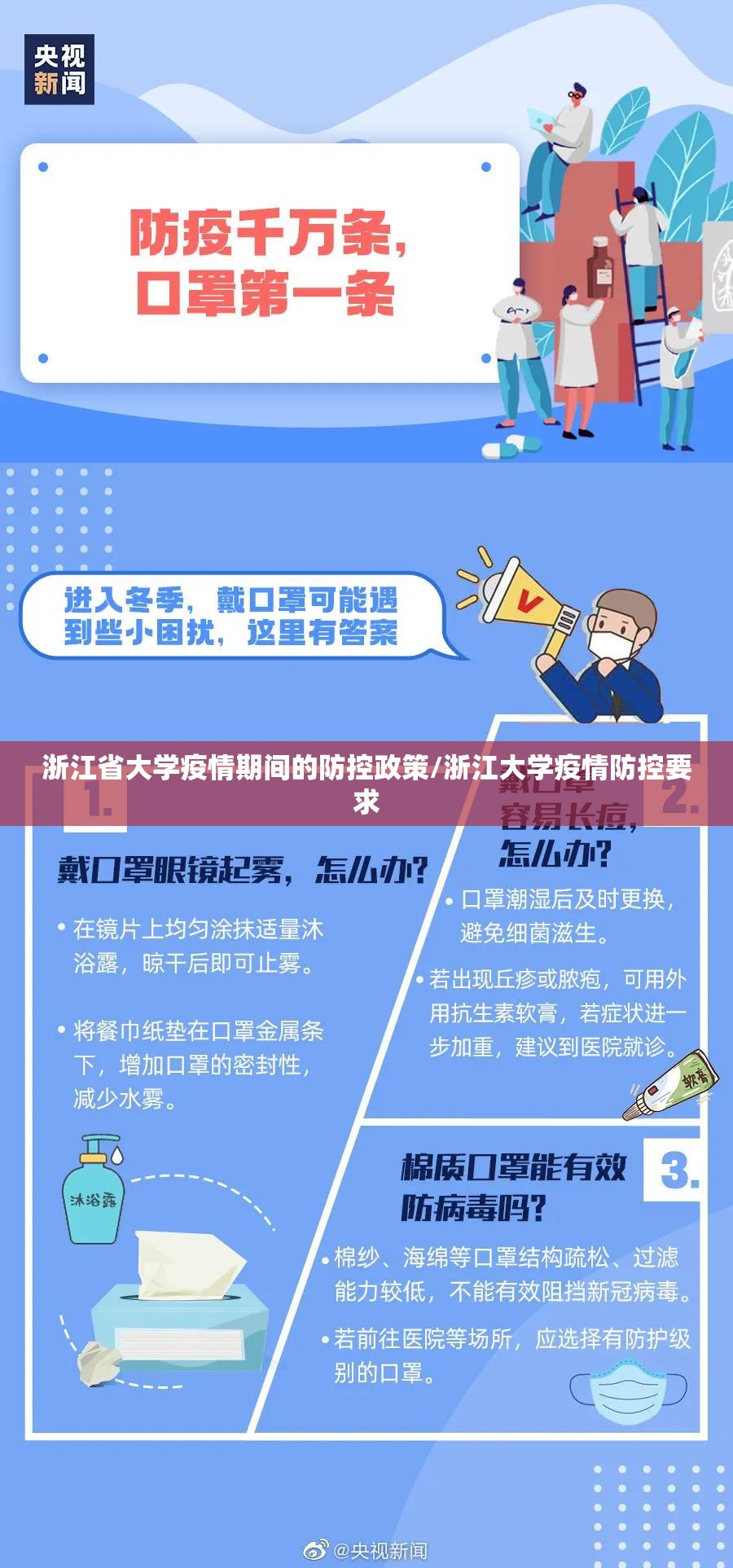

在具体实施中,浙江高校凸显了“精准防控”与“人性化操作”的双重特点,各校严格执行“日报告、零报告”制度,所有师生需通过健康打卡平台每日上报体温和行程信息,入校时实行“健康码+行程卡+测温”三重核验,并对重点地区返校人员实施核酸检测和隔离观察,政策也注重减轻对学生生活的影响,浙江大学在封闭管理期间,为学生提供“点对点”接送服务,确保就医、实习等必要外出需求;浙江工业大学则设立“心理援助热线”,缓解学生因疫情产生的焦虑情绪。

浙江高校还积极探索“线上线下融合教学”模式,疫情期间,省内多所大学如杭州电子科技大学、宁波大学等,迅速搭建智慧教学平台,保障课程不间断,针对实验、实践类课程,各校采取分批次、小班化操作,确保教学效果与安全兼得。

技术支撑:数字化治理的浙江智慧

浙江作为数字经济发展高地,其高校防控政策深度融合了技术元素,依托“浙里办”政务平台,各高校接入全省统一的健康数据系统,实现信息共享和快速溯源,浙江理工大学开发了“校园防疫大脑”,通过大数据分析预测疫情风险,自动触发预警机制,杭州师范大学则引入物联网技术,在食堂、图书馆等公共场所部署人流监控设备,实时调控人员密度。

这些技术手段不仅提升了防控效率,也减少了人为干预的误差,值得一提的是,浙江高校还广泛运用“无接触配送”“智能消杀机器人”等创新应用,降低了人际接触风险,这种数字化治理模式,成为全国高校防控的典范。

社会反响:高满意度与可持续性启示

浙江省大学防控政策的社会评价总体积极,根据2022年浙江省教育厅的一项调研,超过85%的师生对校园防控措施表示满意,认为政策“科学、透明、有温度”,尤其是高校毕业生就业工作未因疫情停滞,各校通过“云招聘”“线上签约”等方式,保障了就业率稳定。

防控政策也面临一些挑战,如长期封闭管理对学生心理健康的影响、线上教学的质量均衡问题等,浙江高校通过持续优化政策,例如增加体育户外活动时间、强化师资培训等,逐步完善体系。

从应急到常态,浙江经验的启示

浙江省大学疫情防控政策不仅是一场应急管理的成功实践,更展现了现代高校治理能力的提升,其核心经验在于:以科学政策为框架,以数字技术为引擎,以人文关怀为底色,构建了灵活、可持续的校园安全网,这套模式或可为全球高校提供借鉴——疫情防控不仅是“堵漏”,更是“疏解”,在危机中守护教育本质,才是真正的智慧。

参考文献(模拟):

- 浙江省教育厅. 《浙江省高等学校新冠肺炎疫情防控技术指南》. 2020.

- 中国教育在线. 《浙江高校疫情防控数字化实践报告》. 2022.

- 浙江大学公共卫生学院. 《疫情下高校心理健康支持体系研究》. 2021.

(字数:约1000字)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏