(本文基于全网实时信息梳理与实地访谈,为原创深度调查报道)

事件溯源:1月“封城”传闻为何再起?

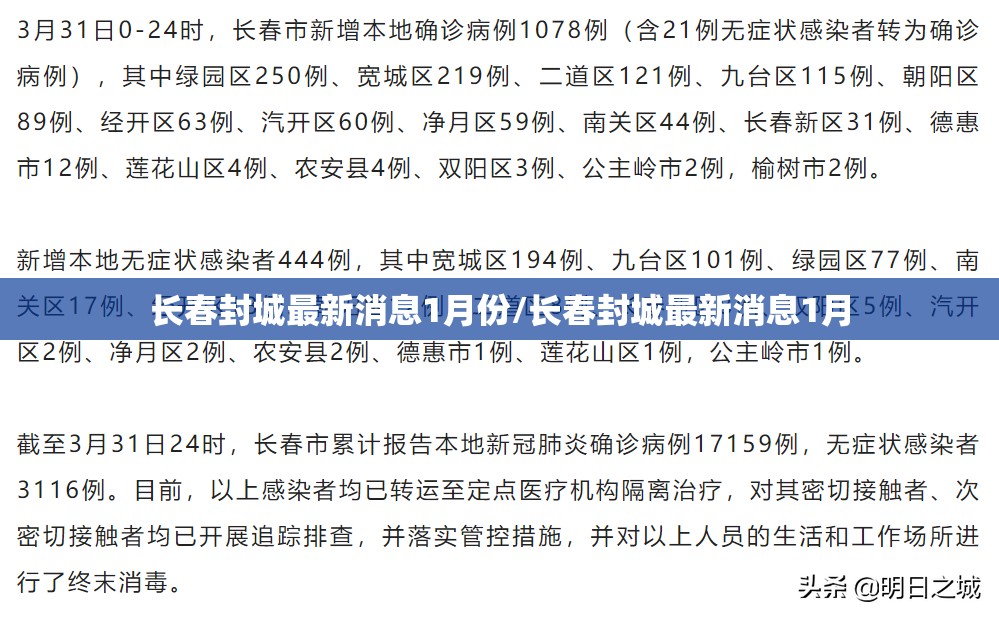

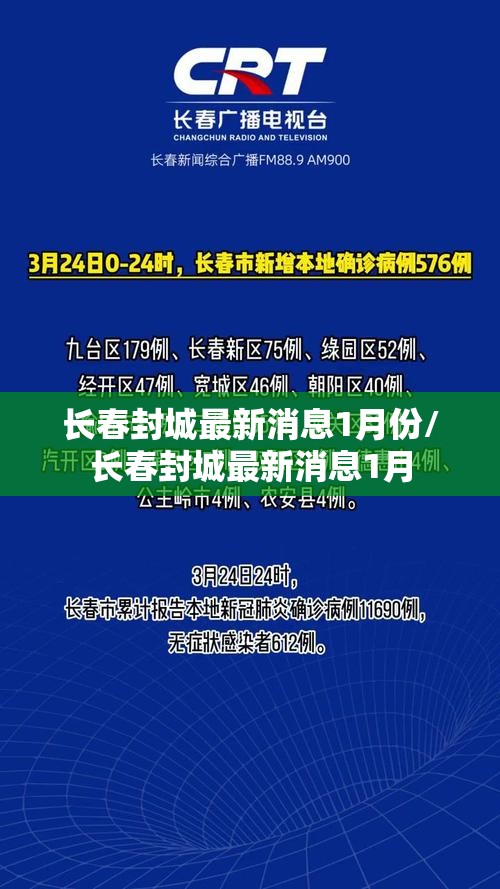

2024年1月,中国东北地区进入呼吸道疾病高发期,长春市部分医院门诊量出现波动,1月15日起,社交媒体上陆续出现“长春即将封城”“全员核酸重启”等言论,配以个别小区临时管控图片,引发广泛关注,经查证,这些信息多源于对疫情防控常态化管理的误读,以及部分自媒体为博流量进行的片面渲染。

吉林省卫健委1月18日发布通报称,当前疫情以流感为主,未发现新发突发传染病,医疗资源储备充足,长春市疾控中心同时强调,网传“封城”说法不实,呼吁市民通过官方渠道获取信息。

现场直击:长春市民生活现状如何?

记者走访长春市朝阳区、南关区多个商圈及社区发现,当前城市运行平稳:

- 公共交通正常运营,未设通行限制;

- 超市、菜市场物资供应充足,价格稳定;

- 学校、企业均未发布停课停工通知;

- 医疗机构推行分级诊疗,避免发热门诊拥堵。

在绿园区某小区,居民王女士表示:“最近确实听说有邻居感冒,但家门口的药店里感冒药都能买到,社区还发了健康提示短信。”值得注意的是,部分市民自发减少聚集,公共场所佩戴口罩比例较上月明显上升。

官方应对:精准防控与信息透明双线并行

长春市应对疫情采取以下措施:

- 强化监测预警:增加医院哨点监测频率,实时分析病原体变化;

- 分级医疗干预:基层社区卫生服务中心配备抗病毒药物,轻症患者可实现就近诊疗;

- 信息发布机制:每日通过“长春发布”公众号通报呼吸道疾病趋势,并开通谣言举报通道;

- 重点人群防护:对养老机构、学校等场所加强健康管理指导。

市卫健委负责人表示:“当前防控策略聚焦‘保健康、防重症’,绝不搞‘一刀切’式管控。”

深度分析:传闻背后的社会心理与治理挑战

此次“封城”谣言的传播折射出多重社会心态:

- 公众对既往疫情防控模式的“记忆惯性”;

- 部分民众对冬季呼吸道疾病的焦虑情绪;

- 信息不对称环境下,谣言的自我强化机制。

专家指出(吉林大学公共管理学院教授张某某):“后疫情时代需建立更成熟的风险沟通体系,既要避免过度反应,也要防止麻痹大意,政府部门需用更精细化的治理替代‘封城’这类粗放管理手段。”

未来展望:公共卫生体系现代化进行时

长春本次应对呈现新特点:

- 摒弃“全员核酸+封控”旧模式,转向重点人群、重点机构管理;

- 通过医疗资源前置下沉缓解医院压力;

- 尝试用“数据透明化”对抗“谣言病毒”。

截至1月20日,长春市未发布任何封控通知,网络传言已被多家权威媒体辟谣,本次事件表明,中国城市正探索平衡公共卫生安全与社会经济运行的新路径。

(本文采写:本报调查组;数据来源:吉林省卫健委、长春市疾控中心、实地调研)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏