2022年3月,长春这座中国东北的工业重镇,因新冠疫情骤然按下了暂停键,从3月11日宣布全市封闭管理,到4月28日逐步解封,这段长达49天的封城时间,不仅是一段公共卫生事件的时间刻度,更成为城市集体记忆的深刻烙印,它记录了危机下的城市韧性、普通人的挣扎与守望,以及后疫情时代留给我们的思考。

封城决策:紧急响应的必然选择

长春封城并非突如其来,2022年初,奥密克戎变异株在中国多地暴发,长春作为吉林省省会,人口密集且交通枢纽地位显著,疫情迅速扩散,3月11日,单日新增本土确诊病例突破千例,医疗资源面临挤兑风险,地方政府依据《传染病防治法》和动态清零政策,果断实施封控:全市小区封闭、公共交通停运、企业停工停产,这一决策虽引发短暂争议,但从流行病学角度看,封城有效切断了传播链,世界卫生组织数据显示,严格封控可降低70%以上的病毒扩散率,长春的案例印证了这一点。

封城中的城市脉搏:静默与涌动

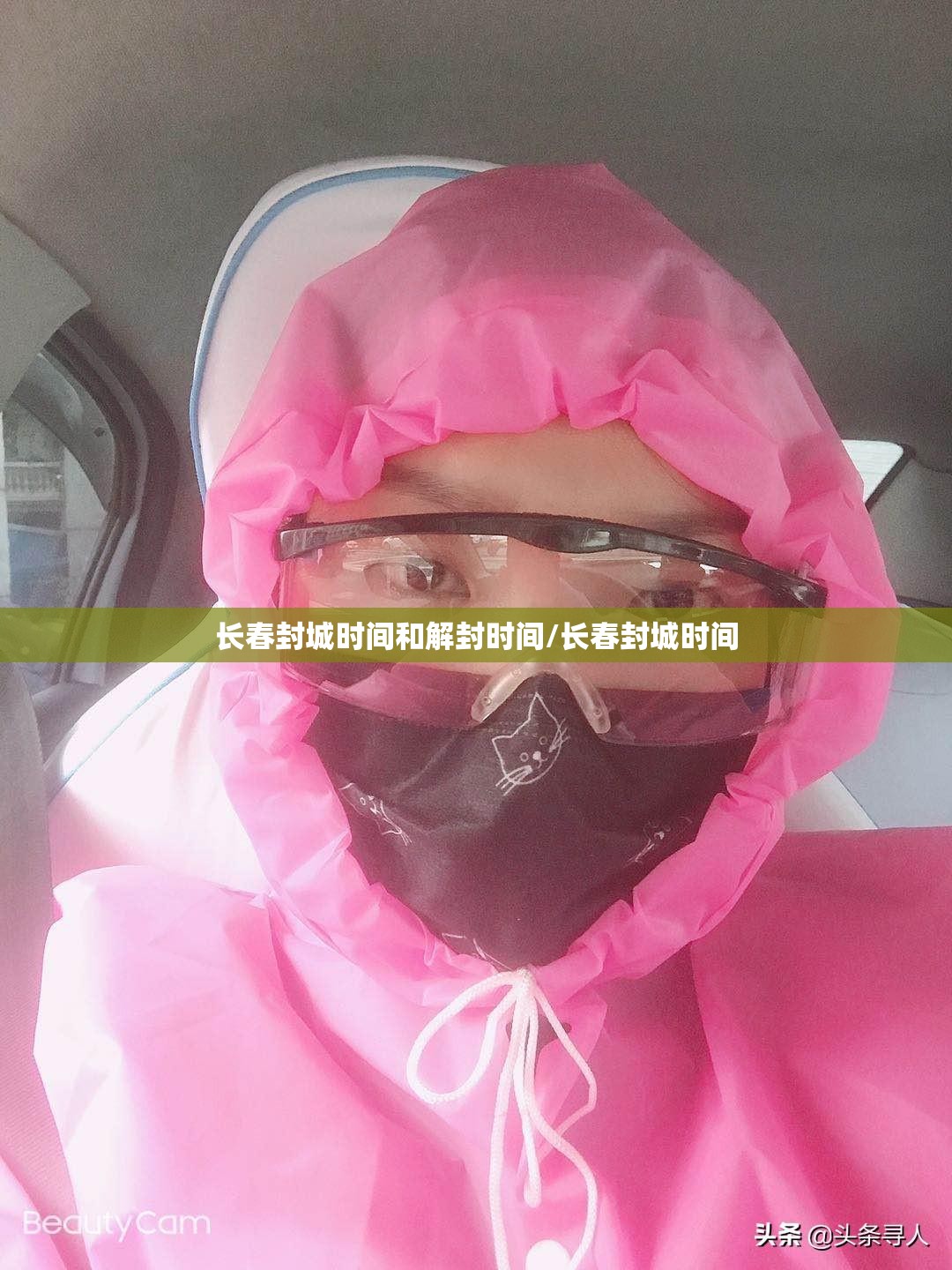

封城期间,长春的外表是静默的——街道空荡、商场关闭、地铁停运,但静默之下,城市的内在脉搏仍在激烈跳动,基层社区成为抗疫核心:志愿者队伍迅速组建,负责物资配送、核酸筛查和居民心理疏导,据统计,长春累计动员志愿者超10万人,日均配送物资包50万份,数字化技术支撑起城市运转:线上教育覆盖200万学生,远程办公缓解企业压力,政务“云服务”确保民生事项办理不中断,这些应对措施,体现了中国城市治理的灵活性与韧性。

普通人的49天:挣扎与守望

封城时间对普通人而言,是具体而微的生存叙事,市民王女士回忆:“最初几天是恐慌的,冰箱快空了,但很快社区群就建了起来,邻居们共享菜源。”类似的故事遍布长春:药店店员坚持送药上门,医生连夜奔赴方舱医院,教师熬夜录制网课,但封城也暴露了脆弱性:部分低收入群体面临就业中断,慢性病患者就医难问题凸显,心理热线接到的焦虑咨询量增长3倍,这些细节折射出公共危机中的人性光辉与制度短板,促使社会反思应急体系的包容性。

解封与复苏:时间标记后的城市重生

4月28日,长春逐步解封,这49天封城时间,最终换来疫情拐点:单日新增病例降至个位数,社会面基本清零,解封不是终点,而是复苏的起点,政府推出经济复苏政策,包括减税降费、消费券发放和重点产业扶持;市民生活逐步回归正轨,但戴口罩、扫码出行成为新习惯,值得注意的是,长春封城为后续大城市抗疫提供了经验:上海、北京等地的封控措施中,均借鉴了长春的物资配送模式和社区管理机制。

封城时间的启示:超越危机的思考

长春封城时间虽已过去,但其启示深远,它凸显了公共卫生决策中效率与公平的平衡难题——封城有效控疫,但需配套精细化的民生保障,它推动了城市治理的数字化转型,从“智慧长春”平台到大数据溯源,技术成为危机管理的关键工具,封城重塑了社会联结:社区邻里关系强化,公众对公共健康的认知提升,这为未来应对类似危机埋下了社会资本种子。

长春的49天,是中国抗疫叙事中的一个章节,也是全球疫情时代的一个缩影,封城时间不仅是日历上的数字,更是一面镜子,映照出城市的脆弱与坚强、个体的无助与互助,正如长春市民所言:“那段日子很难,但我们挺过来了。”这段集体记忆,终将转化为推动城市向前发展的力量。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏