随着2023年秋季学期的临近,长春市各大高校陆续发布返校最新政策,针对大学生返校后的隔离要求、健康管理及教学安排进行了全面优化,这一政策调整不仅反映了国家对疫情防控的科学化、精准化导向,也体现了高等教育系统对学生需求与社会现实的深度回应,本文将深入解析长春大学生返校隔离的最新政策,并探讨其背后的逻辑与影响。

政策核心内容:动态化管理,取消“一刀切”隔离

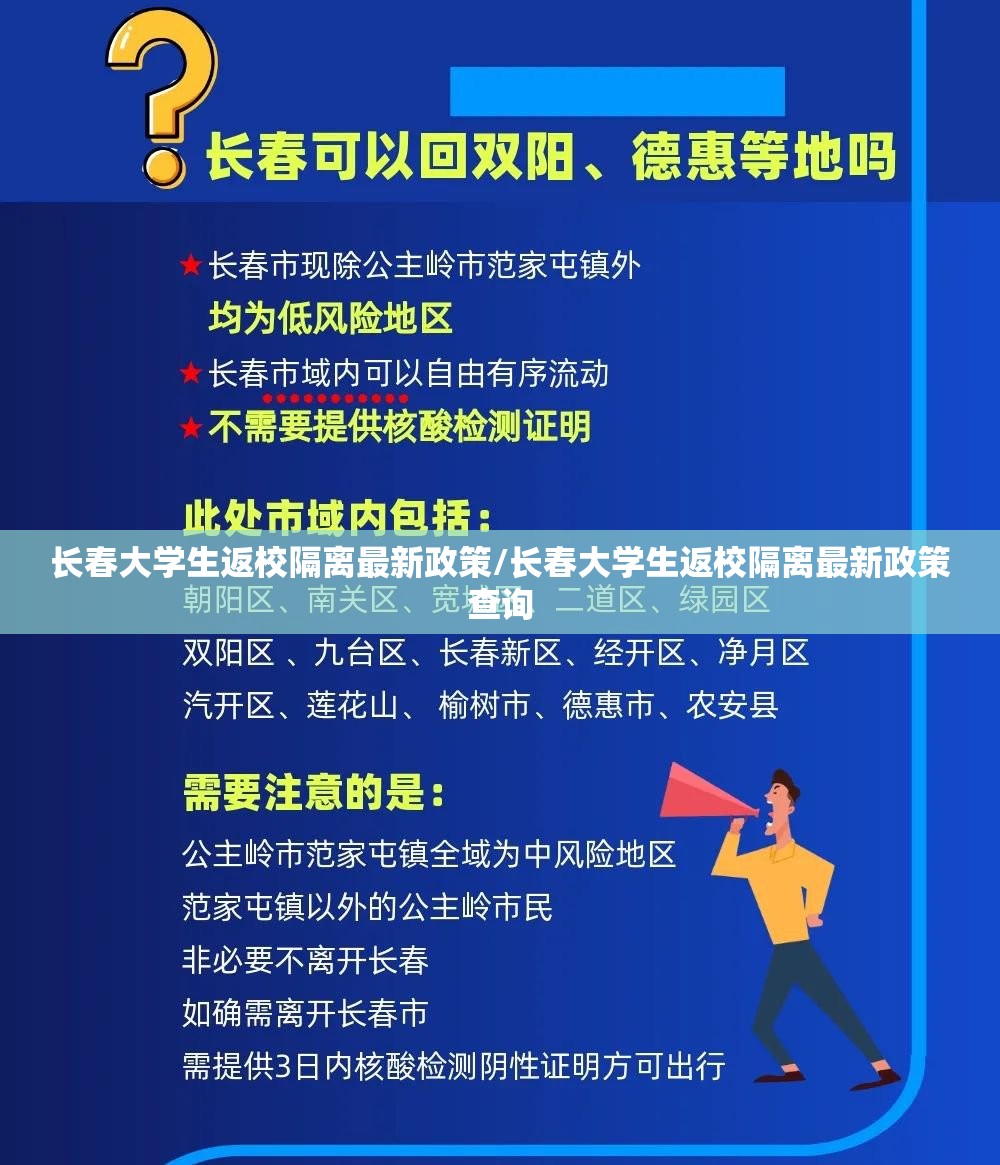

根据长春市教育局和卫生健康委员会联合发布的《2023年秋季学期高校学生返校工作方案》,长春市高校返校政策不再要求所有学生进行集中隔离或居家隔离,而是采取“分类管理、动态调整”的模式。

- 低风险地区学生:凭48小时内核酸检测阴性证明、健康码绿码及行程卡无异常即可返校,到校后无需隔离,但需进行3天自我健康监测,避免聚集活动。

- 中高风险地区学生:暂缓返校,实行线上报到和授课,待所在地区降为低风险后,按程序申请返校,到校后需完成3天居家健康监测加2次核酸检测(间隔24小时)。

- 境外返校学生:按照国家入境隔离政策执行(目前为“5天集中隔离+3天居家监测”),结束后持相关证明返校。

这一政策取消了过往的“全员隔离”要求,转而强调精准防控,既减少了学生的经济和时间成本,也降低了高校的管理压力。

政策背景:科学防控与教育常态化的平衡

长春此次政策调整并非孤立行动,而是基于国家“二十条”和“新十条”优化防控措施的落地实践,2022年底以来,中国疫情防控重点从“防感染”转向“保健康、防重症”,高校作为人员密集场所,更需要避免因过度防控影响教学秩序,长春市拥有吉林大学、东北师范大学等数十所高校,在校生超过50万人,政策制定需兼顾安全性与可行性。

政策也考虑了秋季呼吸道疾病高发期的特点,通过错峰返校、分流管理等方式,高校可最大限度降低聚集性风险,吉林大学安排学生分批次返校,每批次间隔3-5天;长春理工大学要求返校后一周内实行“线上+线下”混合教学,减少课堂密度。

学生应对指南:流程简化但责任加重

对于学生而言,新政策简化了返校流程,但个人防护责任显著加重,以下是关键步骤:

- 返校前:提前通过学校APP或网站申报健康状况、行程轨迹,并准备核酸证明,建议接种新冠疫苗加强针。

- 途中防护:乘坐公共交通工具时全程佩戴口罩,减少接触公共设施。

- 到校后:遵守3天健康监测要求,每日上报体温,不参加社团聚集、堂食等活动,如出现发热、咳嗽等症状,须立即报告并就医。

值得注意的是,政策虽未强制隔离,但高校保留应急处置权,若校内出现病例,相关密接者可能面临临时隔离或线上授课安排。

争议与挑战:公平性与执行难题

新政策也引发了一些讨论,低风险地区学生可快速返校,但中高风险地区学生可能因属地动态调整而延迟返校,加剧了教育公平问题,长春人文学院允许学生申请线上学习,但实验、实践课程仍难以替代,高校后勤管理压力增大:宿舍分配、餐饮供应需适应健康监测要求,部分高校甚至改造了临时健康观察区。

学生心理适应亦需关注,长期疫情已使部分学生对群体生活产生焦虑,高校需加强心理咨询服务,帮助学生过渡到正常学习状态。

高校疫情防控的长效机制

长春的政策调整预示着高校疫情防控将更注重灵活性和可持续性,未来可能呈现以下趋势:

- 技术赋能管理:健康码、行程卡与校园一卡通整合,实现健康数据实时同步。

- 混合教学模式固化:线上教学成为应急标准配置,缓解物理空间限制。

- 公共卫生教育强化:高校将传染病防控纳入必修课程,提升学生自主防护能力。

长春大学生返校隔离政策的优化,是疫情防控与教育发展协同推进的缩影,它既是对科学防疫的践行,也是对“以生为本”理念的回归,随着疫情形势变化,政策可能继续调整,但核心目标始终如一:在安全保障中守护每一名学生的求学之路。

温馨提示:本文政策内容截至2023年8月,具体执行请以各高校最新通知为准,建议学生密切关注学校官方渠道,避免误信不实信息。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏