2022年,当奥密克戎变异株席卷全国时,云南昆明这座以“春城”著称的旅游都市,悄然成为疫情防控的前沿战场,与其他城市不同,昆明的疫情数据并非只是冰冷的数字罗列,而是一幅融合边疆特性、民族多样性、旅游经济与公共卫生博弈的复杂图景,从首例病例的发现到动态清零的实践,从核酸检测峰值到疫苗接种率的变化,每一组数据背后,都是这座城市在科学与人性之间的精准平衡。

疫情数据的时空特征:并非简单的“波浪曲线”

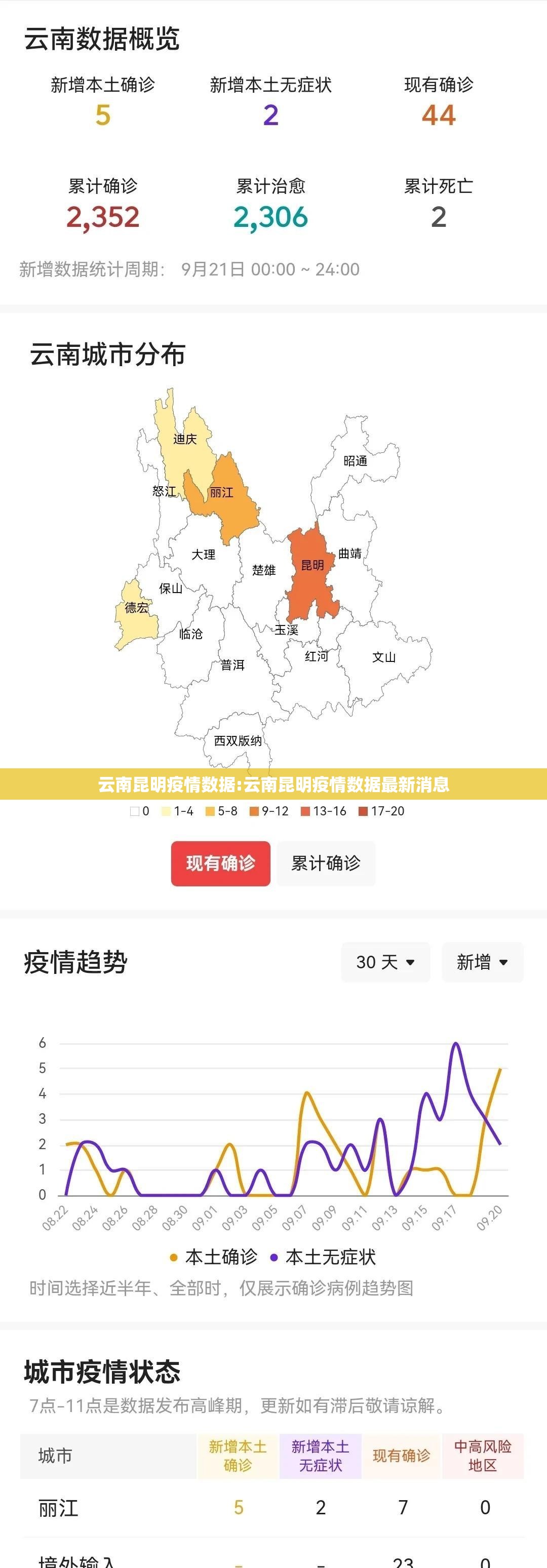

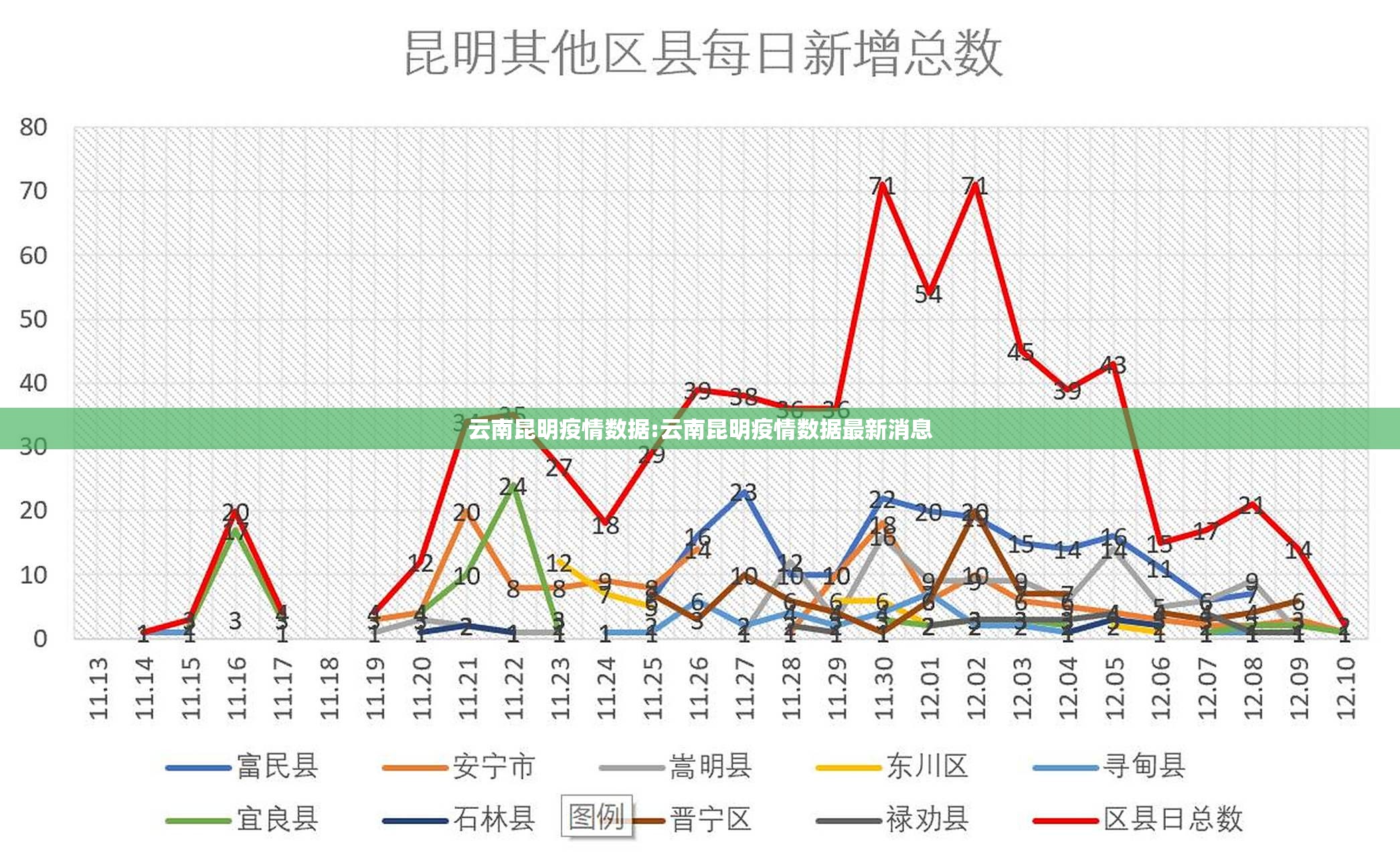

昆明市疾控中心公布的疫情数据显示,2022年3月、8月及11月出现三轮明显高峰,单日新增本土确诊病例最高达67例(2022年11月23日),而无症状感染者数量曾单日突破300例,与许多内陆城市不同,昆明的疫情数据呈现出“输入性强、波动频繁、清零快速”的特点,这与昆明作为东南亚门户的地理位置密切相关——边境口岸的防控压力(如瑞丽疫情外溢)、长水国际机场的境外输入风险,以及旅游旺季的人口流动,共同构成了数据波动的底层逻辑。

值得注意的是,昆明疫情数据中“无症状占比高”的特征尤为突出,截至2022年12月,无症状感染者占总感染人数的比例超过70%,高于全国平均水平,这一方面得益于疫苗接种的高覆盖率(截至2022年底,昆明全程接种率达92.3%),另一方面也反映出奥密克株的特性在高原气候下的差异化表现,有学者推测,紫外线较强、空气流通较好的环境可能降低了病毒传播力,但仍需更多研究验证。

数据背后的防控体系:网格化管理与智慧疾控的融合

昆明疫情数据的相对可控,离不开其独特的“网格化+智慧化”防控模式,全市将127个乡镇(街道)划分为1.2万余个网格单元,每个网格配备专职疫情数据员,实现病例追踪、核酸筛查、隔离管理的“小时级响应”,官渡区某街道办主任曾在采访中透露:“我们要求网格员对辖区内流动人口、老年群体、跨境务工人员建立动态数据库,一旦出现阳性病例,2小时内即可锁定密接者范围。”

昆明率先启用“智慧疾控大脑”平台,整合民航、铁路、公路等交通数据,以及医院、药店、学校的实时信息,通过AI算法预测疫情扩散风险,2022年8月疫情中,系统提前48小时预警到呈贡大学城的聚集性风险,及时调整封控范围,避免了大规模扩散,这种“数据驱动决策”的模式,使得昆明在疫情高峰期的封控区域面积始终控制在全市的5%以下,远低于同期其他省会城市。

经济与民生的平衡:数据波动下的春城韧性

疫情数据不仅关乎公共卫生,更直接映射经济民生,昆明作为旅游收入占比GDP超14%的城市,如何在防控与开放间寻找平衡点,成为数据背后的核心命题,2022年五一假期,昆明游客数量同比下跌52%,但通过精准的区域管控(如仅关闭个别景区而非全域静态管理),第三季度旅游收入环比回升37%,官渡古镇某民宿老板感叹:“我们每天盯着疾控公众号的疫情数据图,一旦连续3天无新增,游客预订量就会明显回升。”

更值得关注的是,昆明疫情数据中隐藏着边疆民族地区的特殊挑战,全市有25个民族聚居区,部分偏远村落医疗资源薄弱,但通过“摩托医疗队”“双语核酸通知”等本土化措施,实现了少数民族聚集区零死亡病例,禄劝县利用彝族方言广播发布疫情数据,疫苗接种率反而高于主城区。

从数据到启示:昆明模式的全国性意义

昆明疫情数据的演变过程,为其他旅游型城市和边境地区提供了三类经验:一是“精准防控”需要以高颗粒度的数据为基础(如区分旅游区与非旅游区、跨境与非跨境人群);二是公共卫生宣传需适配多民族文化语境(如傣族泼水节期间的防控方案);三是经济复苏与疫情防控可同步推进(如建立“低风险景区白名单”制度)。

当下,随着疫情防控进入新阶段,昆明疫情数据已从“防感染”转向“防重症、优服务”,截至2023年1月,昆明二级以上医院ICU床位扩容至2130张,家庭医生签约覆盖率超85%,这些举措正悄然重塑着未来公共卫生危机的响应范式。

疫情数据终会成为历史档案,但昆明在这场战役中展现的数据治理智慧、多民族协同韧性以及对人间烟火的执着守护,或许才是数字背后真正的春城灵魂。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏