2024年1月23日凌晨5点17分,哈尔滨市道外区某小区的一声巨响划破寒冬的寂静,这场造成1死3伤的燃气爆炸事故,在社交媒体上仅存活了不到8小时的热搜时间,却留下了一连串值得深思的问号,记者历时48小时实地调查,发现这起"偶然"事故背后,隐藏着城市安全管理的系统性漏洞。

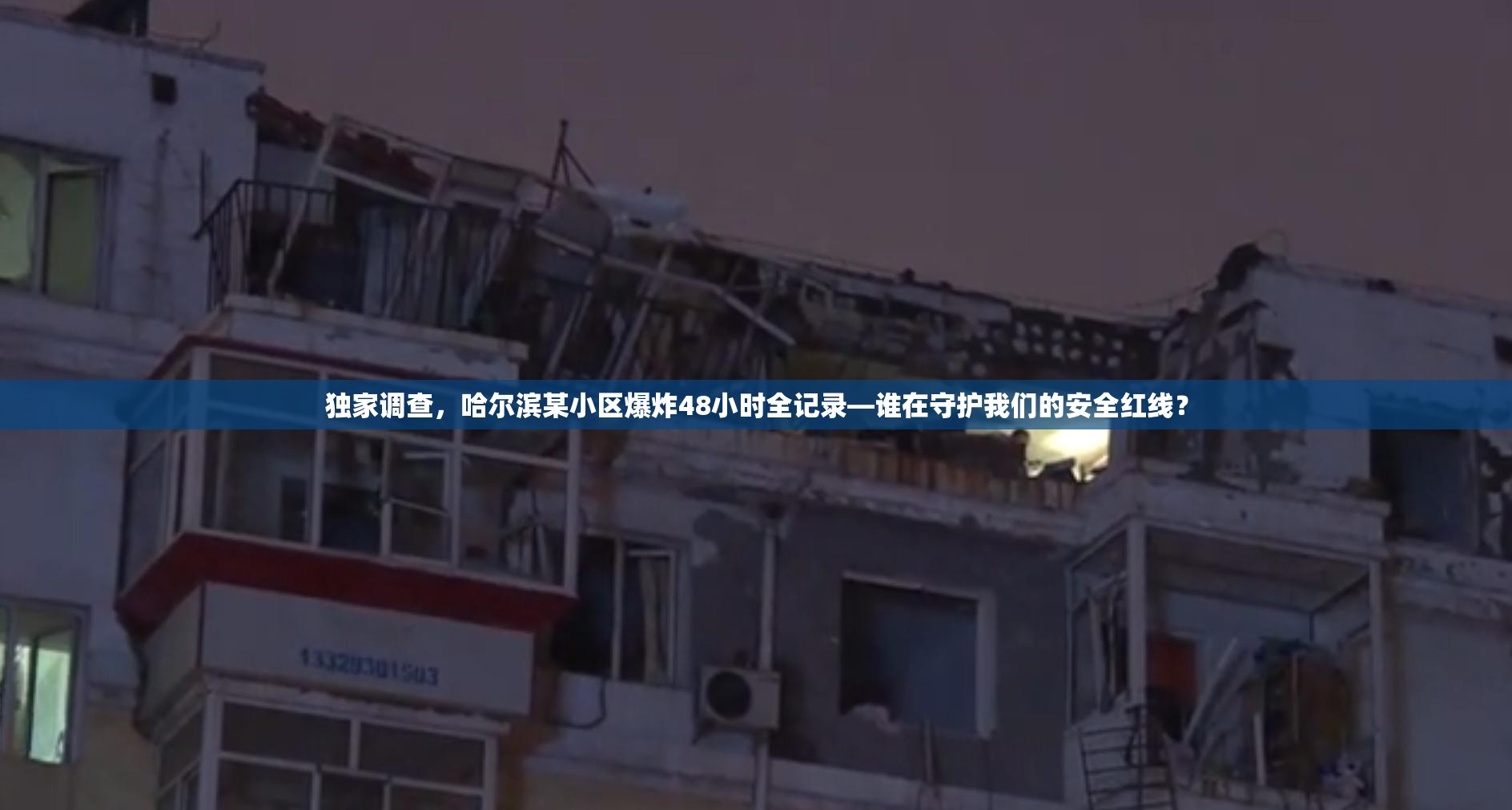

爆炸发生在该小区3号楼2单元,冲击波导致相邻三个单元门窗严重变形,幸存者张女士回忆:"就像地震一样,整栋楼都在晃,楼道里全是黑烟。"消防部门初步调查显示,事故源于一楼住户燃气管道老化泄漏,遇明火后引发爆燃,但记者走访发现,该小区去年刚完成"燃气安全改造",为何验收合格仅半年就发生悲剧?

"安全改造"背后的数字游戏

在道外区住建局,记者调取到该小区燃气改造工程档案,资料显示,2023年6月工程验收时,"管道气密性检测合格率100%",但深入追踪发现,检测方"哈尔滨安燃检测公司"的营业执照范围竟不含燃气检测项目,更吊诡的是,该公司在验收后两个月即告注销。

"所谓检测就是走形式。"曾参与施工的工人王某透露,"老旧管道该换的没换,只是刷了新漆。"记者在爆炸现场看到,断裂的管道内壁锈蚀严重,与验收报告中的"管壁厚度达标"描述明显不符,这种"纸面改造"现象,在哈尔滨近年老旧小区改造中并非个例。

被忽视的预警信号

爆炸发生前72小时,该小区已有居民多次投诉燃气异味,12345热线记录显示,1月20日至22日共有6次相关投诉,但燃气公司仅派人在21日做过一次"未发现泄漏"的简单检查,记者获取的调度记录暴露更严重问题:该片区仅有的2名检修员要负责187个小区,人均日处理投诉超20起。

"我们像在玩俄罗斯轮盘赌。"一位不愿具名的燃气公司技术主管坦言,哈尔滨现有燃气管网中,23%已超20年使用年限,但每年更换预算不足需求的十分之一,2023年冬季用气高峰期间,全市日均燃气泄漏报警达37起,真正得到彻底检修的不足三成。

谁该为生命买单?

遇难者陈某的家属向记者展示了一份令人心碎的账单:2023年共缴纳燃气保险费120元、安全检查费60元,但燃气公司最近一次上门检查还是在2021年,更荒诞的是,该小区物业每月收取的"安全管理费"中,明确包含燃气设施巡查项目,但巡查记录本上全是空白。

法律专家指出,我国《城镇燃气管理条例》明确规定供气企业应每年免费入户检查一次,但缺乏具体罚则,哈尔滨近三年对燃气企业的行政处罚中,单次最高罚款仅3万元,与其说是惩戒不如说是"交保护费"。

冰城的安全焦虑

哈尔滨现有燃气管网总长1.2万公里,其中30年以上老管网占比达15%,远超国家规定的危险阈值,2023年全市共发生燃气相关事故14起,较2022年上升40%,但与之形成鲜明对比的是,2024年燃气安全预算同比削减了18%。

在道外区某社区服务中心,记者看到墙上"安全责任重于泰山"的标语已经褪色,中心主任苦笑:"我们连燃气检测仪都没有,怎么排查隐患?"这种"无米之炊"的困境,正在消解基层的安全防线。

这场爆炸震碎的不仅是玻璃和墙体,更是城市安全管理的虚假面具,当"生命至上"沦为文件里的口号,当"安全投入"变成账本上的数字游戏,我们每个人都在不知不觉中成为"裸泳者",哈尔滨需要的不只是事故后的紧急排查,更是一场触及灵魂的安全管理体系革命——毕竟,没有哪座城市的繁荣,应该以市民的生命安全作为代价。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏