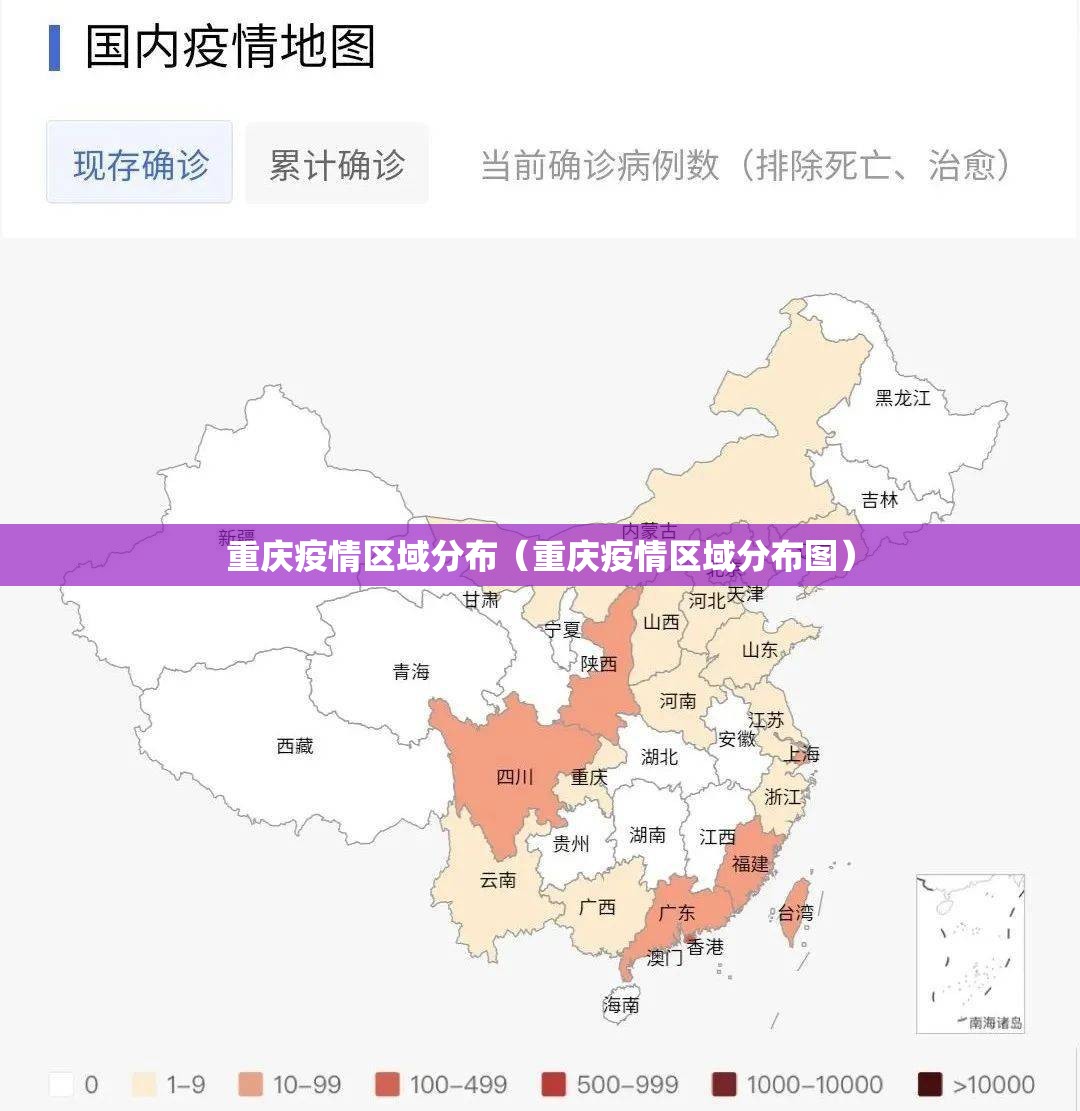

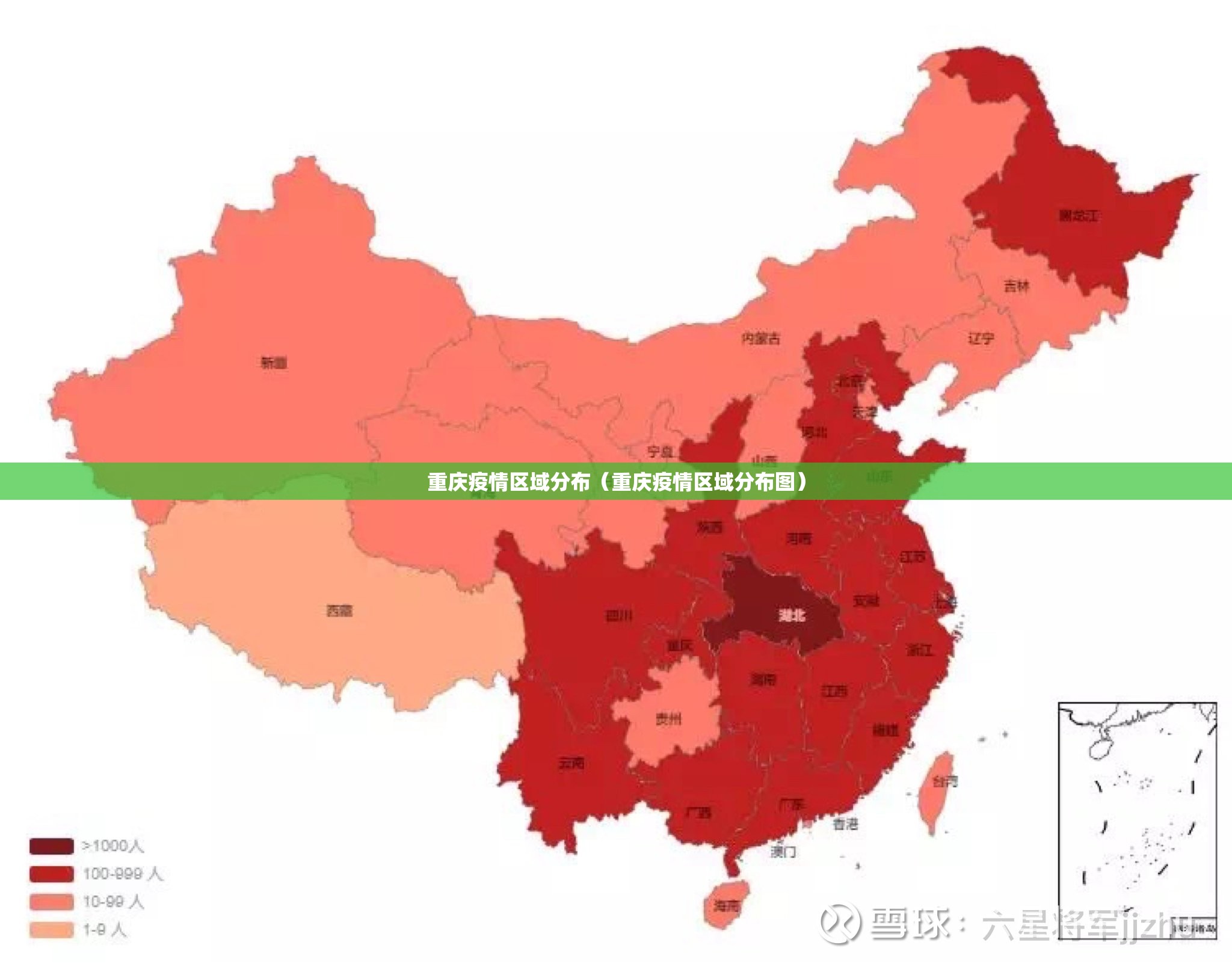

重庆疫情的区域性特征

重庆作为中国西南地区的重要城市,人口密集、交通发达,疫情传播风险较高,自新冠疫情暴发以来,重庆的疫情呈现出明显的区域分布特征,不同区域的感染率、防控措施及传播趋势存在显著差异,本文将从疫情热点区域分布、影响因素分析、防控措施评估三个维度,深入探讨重庆疫情的区域特点,并展望未来防控策略的优化方向。

重庆疫情热点区域分布

主城区:高密度传播核心

重庆主城区(包括渝中区、江北区、沙坪坝区、九龙坡区、南岸区、大渡口区、渝北区、巴南区)是疫情最集中的区域,由于人口流动性大、商业活动频繁,主城区成为病毒传播的高风险地带。

- 渝中区、江北区:作为商业和交通枢纽,人员流动频繁,疫情初期病例增长较快。

- 沙坪坝区、九龙坡区:高校和工业园区集中,学生和工人群体感染风险较高。

- 渝北区:作为新兴居住区,社区传播风险较大。

近郊区县:输入性病例与局部聚集

- 璧山区、江津区、永川区:与主城区接壤,受主城疫情外溢影响较大,但整体感染率较低。

- 长寿区、涪陵区:工业基地较多,工人聚集性感染偶有发生。

远郊区县:低风险但防控压力不减

- 万州区、黔江区:距离主城较远,疫情主要依赖输入性病例,但医疗资源相对薄弱,防控压力较大。

- 城口县、巫山县:地处偏远,感染率最低,但疫苗接种和核酸检测覆盖率仍需提升。

影响疫情区域分布的关键因素

人口流动与交通网络

重庆主城区是西南地区的交通枢纽,高铁、机场、高速公路网络发达,使得病毒传播速度加快,2022年11月的疫情暴发与国庆假期人员流动密切相关。

经济与产业结构

- 商业密集区(如解放碑、观音桥):人员接触频繁,易发生聚集性传播。

- 工业园区(如两江新区):工人集体住宿和就餐环境增加了感染风险。

医疗资源分布

主城区医疗资源丰富,检测和救治能力较强,而远郊区县医疗条件有限,一旦发生疫情,容易导致医疗挤兑。

防控政策执行差异

- 主城区:封控、核酸筛查较严格,但人口密度大,执行难度高。

- 郊区县:防控措施相对宽松,但居民防疫意识可能较弱。

重庆疫情防控策略评估

精准封控与动态清零

重庆曾采取“分区管控”策略,对高风险区实施严格封控,中低风险区限制流动,2022年11月,沙坪坝区部分街道实行“足不出户”,而低风险区仍允许必要出行。

大规模核酸检测

主城区推行“三天两检”甚至“每日一检”,而郊区县采取“重点人群筛查+自愿检测”模式,以节省资源。

疫苗接种覆盖

截至2023年,重庆全程接种率超90%,但老年人和农村地区接种率仍有提升空间。

科技助力防控

- 健康码与行程追踪:利用大数据分析疫情传播链。

- 智能门磁与电子围栏:对居家隔离人员实施动态监控。

未来防控优化方向

- 加强远郊区县医疗资源配置,提升核酸检测和重症救治能力。

- 优化封控策略,避免“一刀切”,减少对经济和社会运行的影响。

- 推动老年人疫苗接种,降低重症风险。

- 利用AI和大数据,实现更精准的疫情预测和资源调度。

区域协同,科学防控

重庆疫情的区域分布反映了城市化、人口流动与公共卫生体系的复杂互动,需结合不同区域特点,制定差异化防控策略,同时加强全市协同,才能有效应对疫情挑战。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏