归途:从喧嚣到寂静的跨越

回家的路,从未如此漫长,高铁车厢里,乘客稀疏,每个人都戴着口罩,眼神中带着警惕与疲惫,窗外的田野从南方的青翠渐变为北方的苍黄,直到“长春西站”四个字映入眼帘,站台上没有往日的喧闹,只有穿着防护服的工作人员举着牌子,引导旅客进行核酸检验和登记。

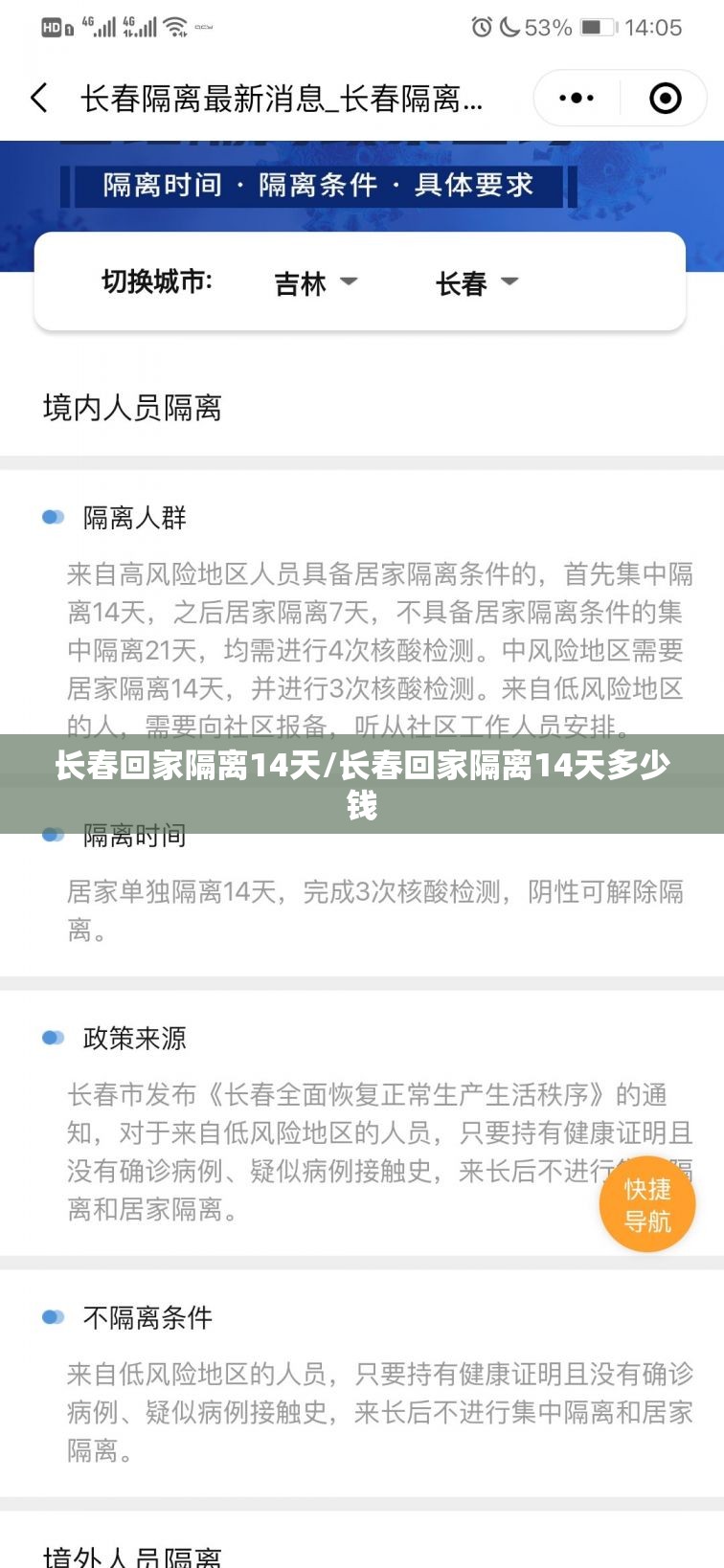

社区的工作人员早已在出口等候,他们核实信息、测量体温,然后递给我一份隔离须知:“居家14天,每天上报体温,不能出门,垃圾放在门口会有人收。”他们的语气平静却坚定,仿佛在重复一场演练过无数次的仪式,我跟在他们身后,拖着行李箱走进熟悉的小区,院子里空无一人,只有春风拂过光秃的树枝,发出沙沙的轻响。

家门被贴上了封条和监控设备,那一刻,我突然意识到:这14天,我将与外界物理隔绝,手机里不断弹出新闻推送——“长春新增本土病例”“全市静默管理”……世界仿佛被分割成了两个部分:门外的紧张与门内的孤独。

隔离:在方寸之间寻找秩序

隔离的第一天,生物钟彻底混乱,凌晨四点醒来,黑暗中只有电子体温计的滴答声,我试图用忙碌填充时间:打扫房间、整理旧物、远程工作、线上会议……但寂静总在间隙中渗透进来,窗外偶尔传来社区广播的防疫提醒,或是志愿者运送物资的敲门声,这些声音成了我与外界唯一的连接。

第四天,我开始尝试重建秩序,早晨七点起床,做一套瑜伽;上午读书写作;下午学习烹饪;晚上与家人视频通话,母亲在屏幕那端反复叮嘱:“多吃点,别熬夜。”父亲则悄悄问我:“缺不缺钱?”这些平凡的关怀,在隔离中显得格外珍贵。

第七天,我翻出了童年的相册,照片里的长春有热闹的电车、熙攘的重庆路、冬日里的冰灯……与眼前的寂静形成鲜明对比,我突然理解了一句话:隔离的本质不是禁锢,而是守护,门上的封条背后,是无数人在为这座城市的重启默默努力。

窗外:一座城市的特殊战役

隔离的窗口成了我的观察哨,每天上午,志愿者会推着小车运送蔬菜包;下午,“大白”们挨家挨户收垃圾、做核酸;晚上,社区网格长在群里统计需求:“需要降压药的接龙”“明天有鸡蛋套餐”……这些琐碎的细节,编织成一张庞大的防护网。

有一次,楼下一位老人突发疾病,邻居们在群里紧急呼救,不到十分钟,社区医生和志愿者便赶到现场,协调救护车、联系医院,那天晚上,群里刷屏的不是抱怨,而是“老人已脱险,谢谢大家”,危机中的互助,让冰冷的隔离有了温度。

我也见证了长春的坚韧,静默管理中,保供企业连夜配送物资,教师变身“主播”线上授课,艺术家们用短视频记录城市空巷中的坚守……正如一位志愿者所说:“长春是汽车城,我们知道怎么重启引擎。”

解封:重新定义“回家”的意义

第14天的清晨,社区医生上门做了最后一次核酸,下午,手机收到短信:“您的隔离期已结束。”工作人员撕下门上的封条,递给我一张解除隔离证明,推开门的瞬间,阳光刺得眼睛发疼,院子里有了人声,邻居隔着口罩点头致意,远处传来孩子的笑声。

我走上街头,发现城市正在缓慢苏醒,超市门口排着有序的队伍,公交车上贴着“隔位就坐”的提示,环卫工人仔细消杀着垃圾桶……一切仍未恢复正常,但希望已然萌芽。

这14天让我明白,“回家”不仅是地理的回归,更是情感的重新锚定,隔离中的孤独放大了我对家乡的观察:它的寂静并非冷漠,而是冷静;它的空旷并非无力,而是蓄能,长春用短暂的停顿,换来了更长久的安宁。

尾声:隔离之后,春天终至

长春早已解封,街道重回车水马龙,但那段隔离岁月留下的印记并未消失:它让我学会了在局限中寻找自由,在寂静中倾听人心,疫情终会过去,但一座城市在危机中展现的秩序与温情,会成为它最深刻的底色。

回家的路永远值得等待,因为门的另一端,是有人愿为你守护的春天。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏