2022年3月,中国吉林省长春市因奥密克戎变异毒株的快速传播,宣布进入全域静态管理(即俗称的“封城”),这一决策并非突如其来,而是基于疫情数据、公共卫生需求和经济社会的综合权衡,本文将回顾长春封城的时间线,分析其背后的逻辑,并探讨此类措施对城市治理的深远启示。

封城决策的时间节点与背景

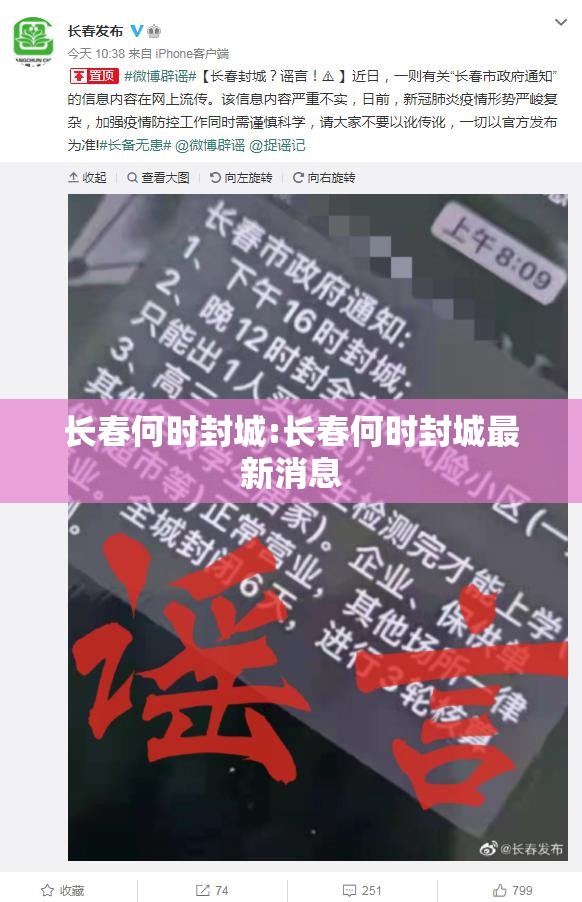

长春的封城措施始于2022年3月11日,当日,长春市疫情防控指挥部发布通告,宣布全市范围内实行“封闭式管理”,所有居民非必要不外出,公共交通暂停,企业和学校停止运营,这一决策的直接原因是疫情数据的急剧恶化:3月初,长春每日新增本土确诊病例从个位数跃升至百例以上,且多条传播链隐匿扩散,医疗资源面临挤兑风险。

值得注意的是,长春的封城并非孤立事件,它是2022年中国多地应对奥密克戎疫情的缩影——与此前武汉、西安等城市的封城相比,长春的防控更强调“精准”与“快速”,封城前一周,长春已尝试了局部管控和大规模核酸筛查,但病毒传播速度远超预期,封城成为“不得已而为之”的选项。

为什么是这个时候?数据与科学的支撑

封城决策的核心依据是流行病学模型与实时数据,根据吉林省卫健委公布的信息,截至3月10日,长春的感染Rt值(有效再生数)已突破5,意味着每名感染者可传染5人以上,远超初期毒株的传播力,无症状感染者比例高达70%,导致传统流调难以追踪全部密接者,此时若不采取极端措施,疫情可能指数级爆发。

封城的时机也考虑了经济社会成本,长春是中国汽车工业的重镇,一汽集团等企业停产一天可能损失数十亿元,政府在权衡后认为,短期封城(原计划7-10天)比长期拖沓更有利于整体恢复,这种“长痛不如短痛”的逻辑,在后续的上海、广州等城市防控中也被反复验证。

封城的具体措施与民生保障

长春封城期间,政府同步推出了多项配套政策:

- 生活物资保障:建立“社区配送+电商平台”的物资供应体系,确保粮食、蔬菜和药品的配送。

- 医疗通道畅通:设置应急就医绿色通道,保障孕产妇、慢性病患者等特殊群体的需求。

- 经济维稳措施:对中小企业提供补贴和贷款延期服务,减少失业风险。

尽管如此,封城仍暴露了一些问题,初期物资配送效率不足,部分居民面临“买菜难”;个别医院因防控政策延误非新冠患者的治疗,这些教训为后续其他城市的防控提供了改进方向。

封城的效果与争议

从结果看,长春封城在短期内遏制了疫情蔓延,封城两周后,每日新增病例从峰值回落至个位数,4月中旬逐步解封,但这一措施也引发了广泛讨论:

- 支持者认为:封城避免了医疗系统崩溃,保护了脆弱人群(如老年人),符合“生命至上”的原则。

- 批评者指出:封城对经济、心理健康和社会运行造成长期负面影响,且奥密克戎的低致死率是否值得如此代价,仍需科学评估。

值得注意的是,2022年11月后中国优化防控政策,取消了全域封控措施,长春的封城因此成为特定阶段的历史片段,而非永久模式。

启示:从封城到精准防控的演进

长春封城的经验表明,极端措施只能是应急手段,而非长久之计,未来城市公共卫生体系需更多依赖:

- 疫苗与药物储备:提高老年人接种率,储备抗病毒药物。

- 分级诊疗制度:避免医疗资源挤兑。

- 数字防控技术:如健康码和核酸快检,减少对全域封锁的依赖。

长春的封城是2022年春天的一个特殊注脚,它反映了人类在病毒面前的艰难抉择,无论是支持还是质疑,这一决策都已成为城市治理的一面镜子——提醒我们:抗疫不仅需要科学和数据,更需对民生与自由的深切关怀,当疫情成为历史,长春的故事或许会被铭记为一座城市在危机中的理性与韧性。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏