北国春城,冬日凛冽,当寒雾笼罩伪满皇宫的飞檐,当雪花轻覆净月潭的松枝,这座素有“汽车城”“电影城”美誉的都市,正以惊人的冷静与秩序,书写着一部属于2300万市民的防疫史诗,长春的防疫,不仅是科学与病毒的赛跑,更是一座城市治理能力与人文精神的压力测试——它用近乎严苛的精准与不失温度的人性化操作,诠释着何为“冰封下的炽热”。

科学精准:防线的“硬核”与“智慧”

长春的防疫体系,像一台精密的汽车生产线——每个环节咬合紧密,每个岗位责任清晰。

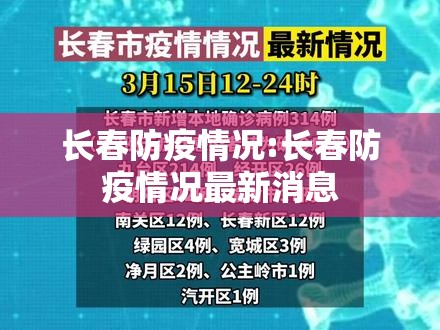

- 多级响应,动态清零:依托“市级统筹-区县执行-社区落地”三级网格,一旦出现散发案例,流调溯源、密接隔离、区域管控在6小时内完成闭环,2022年春季疫情中,长春创新使用“核酸检测电子地图”,实时调度采样人力与物资,将单轮全员检测时间压缩至12小时以内。

- 科技赋能,无接触治理:在宽城区、南关区等人口密集区域,无人机配送药品、智能机器人楼道消杀已成常态,社区微信群内,“接龙统计”“需求填报”小程序高效运转,避免人员聚集的同时,确保民生诉求直达指挥部。

人文关怀:冰天雪地里的“温度”

防疫不仅是技术活,更是人心工程,长春的坚韧,藏在每一个细节的柔软里。

- “菜篮子”保卫战:东北冬季蔬菜依赖外运,疫情期间,长春启动“保供车辆绿色通道”,为运输车辆配备全程闭环管理专班,社区志愿者组成“送菜小分队”,针对独居老人、孕产妇等特殊群体,每日上门配送物资。

- 心理防疫不缺席:市卫健委开通24小时心理援助热线,组织线上健康讲座;中小学教师化身“临时主播”,通过网课守护学生心理健康,一位市民在社交媒体留言:“窗外是零下20度的寒冬,但心里有暖流。”

困境与突破:每一次“破茧”都是成长

长春的防疫并非一帆风顺,2022年3月,奥密克戎突袭,单日新增破千,医疗资源一度承压,但这座城市迅速调整策略:

- 方舱医院72小时建成:借鉴武汉、上海经验,长春国际会展中心改造为方舱医院,提供3000张床位,收治轻症患者,缓解三甲医院压力。

- 企业复工复产“白名单”:一汽集团、中车长客等支柱企业实行“点对点闭环生产”,员工驻厂核酸检测、分区管控,确保国民经济命脉不停摆。

未来启示:防疫是一场持久的人文实验

长春的实践揭示了一个深刻逻辑:防疫的本质是守护人的尊严与城市的生命力。

- 基层治理的“毛细血管”被激活:社区工作者、志愿者从“临时支援”转向“专业力量”,基层组织的动员能力成为长效治理的宝贵财富。

- 市民理性与共情并存:从最初恐慌抢购到主动配合核酸,从抱怨隔离到理解包容,长春人用东北人特有的豁达与坚韧,支撑起防疫的民间基础。

:长春的防疫,是冰与火的交融——冰的是严冬与病毒,火的是人心与信念,这座曾诞生新中国第一辆汽车的城市,如今正以同样的创新与实干,在抗疫战线淬炼新的韧性,当春风吹过南湖桥头,人们终将记住:这里没有超级英雄,只有无数普通人的坚守,让北国的春天从未缺席。

(字数:998字)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏