2022年10月,银川市突发新一轮新冠疫情,确诊病例的活动轨迹迅速成为全市关注的焦点,这些轨迹不仅是疫情传播的线索,更是防控工作的核心依据,银川市政府通过高效流调、大数据追踪和公开透明的信息披露,成功绘制出一张张精细的病例活动地图,为阻断传播链赢得了宝贵时间,本文将深入分析银川疫情病例活动轨迹的特点、防控策略及公众应对,以揭示这场“战疫”背后的科学逻辑与社会协作。

病例活动轨迹的特点:多点多链与隐匿传播

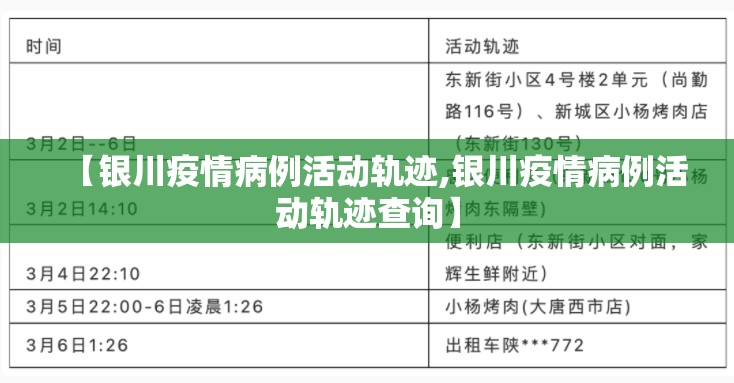

银川本轮疫情的首例病例发现于10月18日,随后迅速出现多点散发态势,流调显示,病例活动轨迹涉及餐饮、商场、公共交通、学校等多个公共场所,且呈现“多链并行”特征,某确诊病例的轨迹覆盖了金凤区万达广场、兴庆区新华街小吃摊、公交车102路线等十余个地点,时间跨度长达5天,这种广泛的活动范围增加了疫情扩散的风险,尤其是部分病例在无症状期间已具有传染性,使得轨迹追踪变得复杂而紧迫。

更值得注意的是,轨迹中出现了多个“隐匿传播点”,如一家拉面馆和一处社区棋牌室,这些场所人员密集、通风较差,成为超级传播事件的温床,大数据分析还显示,部分轨迹与省外输入病例关联,凸显了银川作为区域交通枢纽的防控压力。

精准防控:如何用轨迹数据跑赢病毒

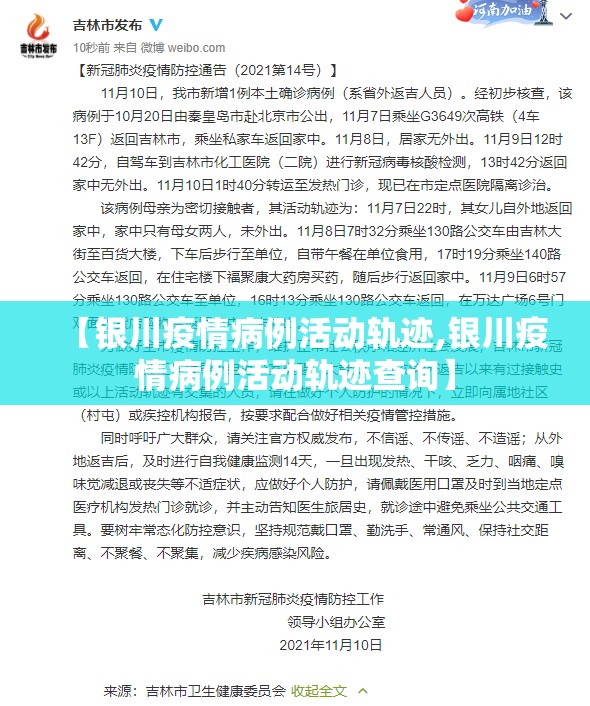

银川市应对此次疫情的核心策略是“以快制快”,其中活动轨迹的精准追踪是关键,流调队伍在24小时内完成初步轨迹摸排,结合健康码、场所码和监控视频,重构病例的时空动线,政府通过官方平台(如“银川发布”微信公众号)实时公布轨迹详情,要求重叠人员主动报备,10月20日发布的轨迹清单包含具体到分钟的时间点和地址,如“10月15日14:30-15:00,金凤区悦海新天地超市”,这种高透明度有效提升了公众的警觉性。

银川利用数字化手段强化轨迹应用,通过接入国家政务服务平台,实现跨省市轨迹协查;在重点区域部署智能门磁和电子围栏,对轨迹重叠人员实施自动预警,这些措施不仅减少了人工流调的时间滞后,还降低了漏检风险,数据显示,在本轮疫情中,银川凭借轨迹追踪将传播链切断时间缩短至平均48小时,比以往疫情提升了一倍效率。

公众应对:从恐慌到协作的转变

病例活动轨迹的公布,一度引发公众焦虑,社交媒体上,有人质疑轨迹的隐私泄露风险,也有人因“时空伴随”而陷入紧张,但银川市通过科普宣传和人性化服务,逐步引导社会情绪转向理性协作,政府推出“轨迹自查工具”,市民输入行程即可获取风险提示;社区工作者为隔离人员提供生活保障,减轻了轨迹管控带来的不便。

公众的配合也成为防控成功的重要因素,许多市民主动减少非必要出行,并在轨迹重叠后自觉核酸检测,一位当地居民在采访中表示:“看到轨迹公布得这么详细,反而觉得安心,知道风险在哪,才能更好保护自己。”这种信任与协作,体现了轨迹公开的真正价值——它不是“监视”,而是共建安全网的基石。

轨迹管理的未来

银川的实践表明,疫情病例活动轨迹管理已成为现代公共卫生体系的必备能力,需进一步平衡精准防控与隐私保护,例如采用区块链技术加密轨迹数据,应加强跨区域轨迹协同,以应对更大范围的疫情风险。

银川疫情病例活动轨迹的追踪与公开,是一场科学、技术与社会的联合演练,它不仅遏制了病毒扩散,更彰显了公开透明和信息共享的力量,在抗疫常态化的今天,这份经验将为其他城市提供重要借鉴——只有让每一段轨迹都被看见,才能让每一个人更安全。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏