在中国西南边陲,云南省以其壮丽的自然风光和丰富的民族文化闻名于世,在这片美丽的土地上,艾滋病疫情却如同一层难以驱散的迷雾,笼罩着部分地区和人群,云南省的艾滋病疫情不仅是一个公共卫生问题,更是一个涉及社会、经济、文化和历史的复杂议题,本文将深入探讨云南省艾滋病疫情的现状、成因、挑战以及应对策略,旨在为读者提供一个全面而独特的视角。

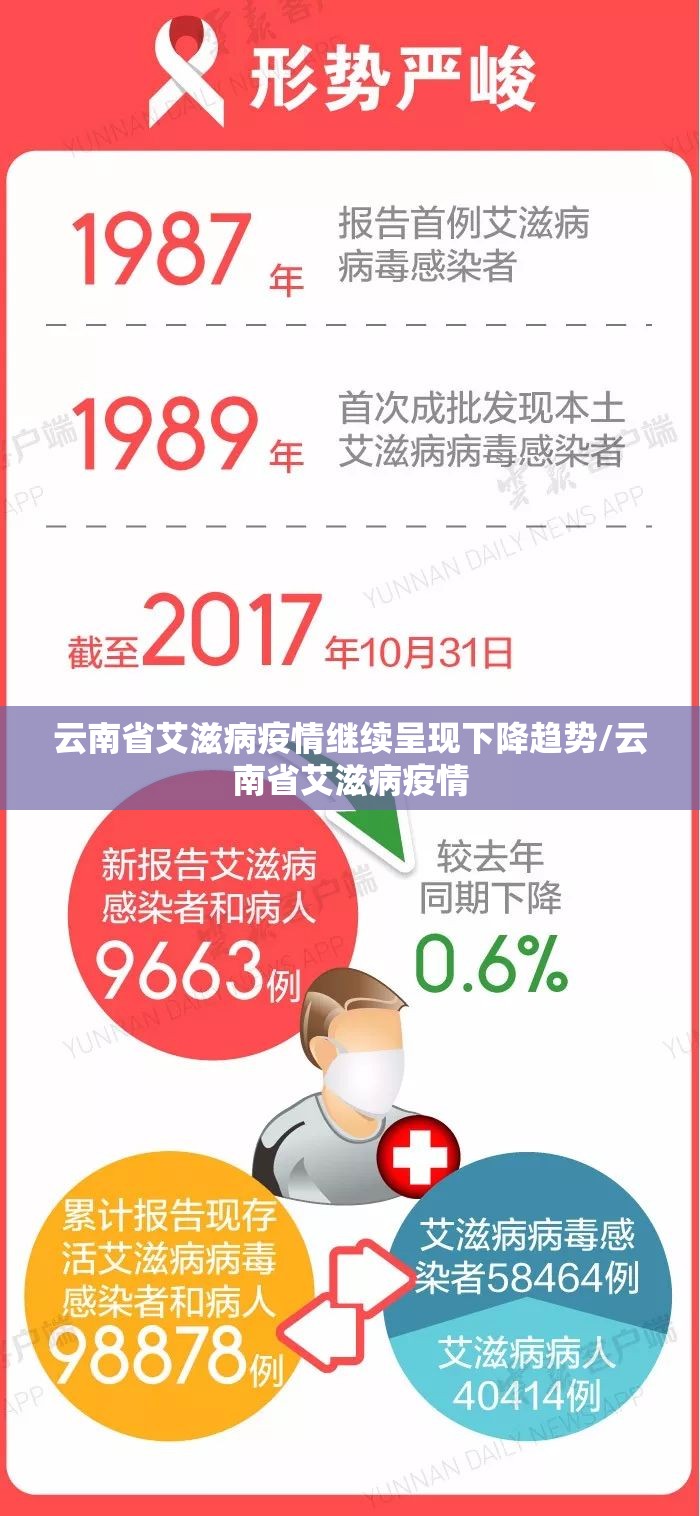

疫情现状:数据背后的现实

云南省是中国艾滋病疫情最为严重的省份之一,根据最新数据,云南省的艾滋病病毒感染者和患者数量居全国前列,尤其是边境地区和少数民族聚居区,疫情主要集中在注射吸毒者、性工作者、男男性行为者以及流动人口等高危人群中,近年来,尽管政府和社会组织加大了防控力度,但疫情依然呈现出局部集中、人群扩散的趋势,在德宏傣族景颇族自治州、红河哈尼族彝族自治州等地,艾滋病病毒感染率较高,且通过性传播途径的比例逐年上升,这反映出疫情正在从传统的高危群体向普通人群蔓延。

历史与成因:多重因素的交织

云南省艾滋病疫情的爆发和蔓延并非偶然,而是历史、地理、社会和经济因素共同作用的结果,云南省地处中国与东南亚国家的交界处,边境贸易和人员流动频繁,这为艾滋病的跨境传播提供了条件,在20世纪80年代末和90年代初,注射吸毒成为疫情的主要传播途径,尤其是在边境地区,毒品走私和吸毒问题严重,共用针具的行为加速了病毒的扩散。

社会经济的发展不平衡也是重要因素,云南省部分偏远地区经济落后,教育资源匮乏,导致公众对艾滋病的认知不足,防护意识薄弱,贫困和失业迫使一些人从事高风险行为,如性工作或吸毒,进一步加剧了疫情的传播,文化传统和社会 stigma(污名)也使感染者往往隐藏自己的 status,逃避检测和治疗,从而增加了疫情控制的难度。

挑战与困境:防控之路的障碍

尽管云南省在艾滋病防控方面取得了显著进展,但仍面临诸多挑战,一是资源分配不均,省级层面有充足的资金和技术支持,但基层和偏远地区的防控力量薄弱,医疗设施不足,专业人才短缺,在一些山区,艾滋病检测和抗病毒治疗服务的可及性极低,感染者往往需要长途跋涉才能获得基本医疗 care。

二是社会歧视和污名化问题,艾滋病感染者常常遭受家庭和社区的排斥,这不仅影响他们的心理健康,还导致他们不愿公开身份或寻求帮助,这种社会环境的压力使得防控工作难以深入,尤其是针对同性恋群体和性工作者等边缘人群。

三是疫情的新变化,随着性传播成为主要途径,防控策略需要从传统的吸毒干预转向更广泛的性健康教育和行为干预,性话题在中国文化中仍属敏感,公开讨论和推广安全套使用等举措常遇到阻力。

希望之光:创新与应对策略

面对这些挑战,云南省积极探索创新模式,推动多部门合作,以应对艾滋病疫情,政府加强了与周边国家的跨境合作,共同打击毒品走私,推广清洁针具交换和美沙酮维持治疗项目,有效减少了注射吸毒传播的风险,非政府组织和社区团体发挥了重要作用,他们通过 peer education(同伴教育)和 outreach programs(外展服务),深入高危群体,提供检测、咨询和支持服务。

在科技应用上,云南省率先推广快速检测技术和移动医疗服务,使更多人在家门口就能获得检测和治疗,在一些偏远村庄,医疗队定期巡回,提供匿名检测和抗病毒药物,显著提高了治疗覆盖率和患者的生活质量,公众教育也在逐步改善,通过媒体宣传和学校课程,减少对艾滋病的误解和歧视。

迈向未来的步伐

云南省的艾滋病疫情是一个复杂的系统工程,需要政府、社会和个人共同努力,虽然前路充满挑战,但通过持续创新、国际合作和社会包容,云南省正逐步穿越疫情的迷雾,迈向一个更加健康和公平的未来,每一个感染者的故事都在提醒我们,艾滋病不仅是病毒的战斗,更是对人性和社会的考验,只有消除歧视、增强预防,才能最终赢得这场战斗,让云南的山水再次绽放出无忧的光芒。

在这个过程中,我们每个人都可以贡献力量——无论是通过支持公益组织、传播正确知识,还是以包容的心态对待感染者,因为,真正的希望之光,源于每一个人的理解与行动。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏