云南省,这片位于中国西南边陲的瑰丽土地,素有“彩云之南”的美誉,它拥有壮丽的自然风光、丰富的民族文化和独特的边境地理,却也因与缅甸、老挝、越南等国接壤,成为疫情防控的前沿阵地,2020年以来,云南的抗疫故事,既是中国抗疫大局的缩影,又展现出独特的地域色彩与人情温度,这篇文章将深入探讨云南在疫情中的挑战、应对与启示,展现一个真实、立体、温暖的抗疫样本。

边境线上的“无声战场”

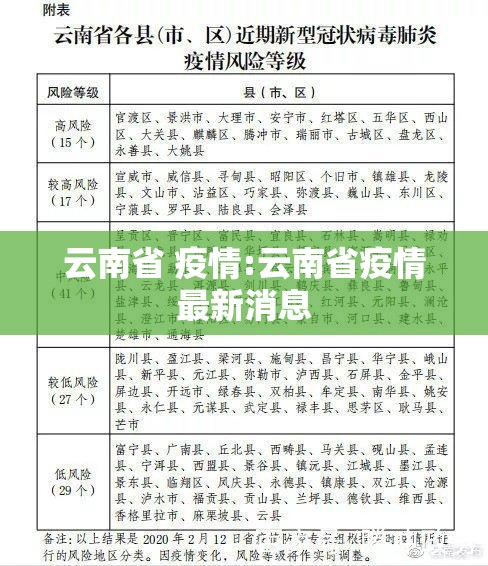

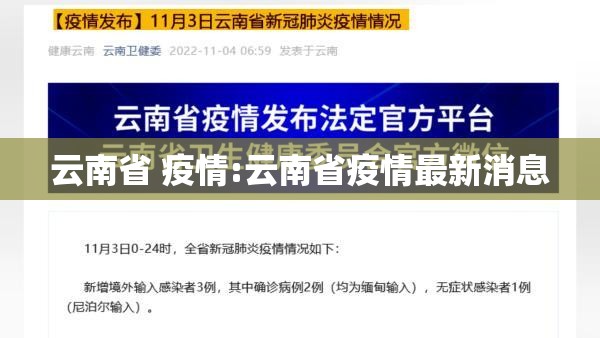

云南的疫情防控,最大的特殊性在于其漫长的边境线,全省有25个边境县,与东南亚国家山水相连,民间往来频繁,在疫情初期,云南便面临着境外输入的巨大压力,尤其是瑞丽市,作为中缅边境的重要口岸,多次成为疫情爆发的焦点,这里没有硝烟,却有一场场与病毒赛跑的“边境守卫战”。

云南的应对策略凸显了“精准防控”与“人性化治理”的结合,当地政府迅速构建起“点、线、面”结合的防控体系:在边境线上设置物理隔离屏障和智能监控设备,加强巡逻;在社区推行网格化管理,动员基层干部、民兵和志愿者参与排查;通过国际合作,与邻国共享信息,减少非法越境风险,这些措施不仅有效遏制了病毒传播,更体现了云南作为中国面向南亚东南亚辐射中心的担当。

民族地区的温情守护

云南是中国民族最多的省份,26个民族在此和谐共居,疫情中,民族文化的包容性与社区凝聚力成为抗疫的重要力量,在傣族村落,村民们用传统傣语广播宣传防疫知识;在丽江古城,纳西族老人自发组织志愿队,为游客提供帮助;在怒江大峡谷,傈僳族群众用山歌传递抗疫信心,这种“多元一体”的抗疫模式,让防控工作既有力度,更有温度。

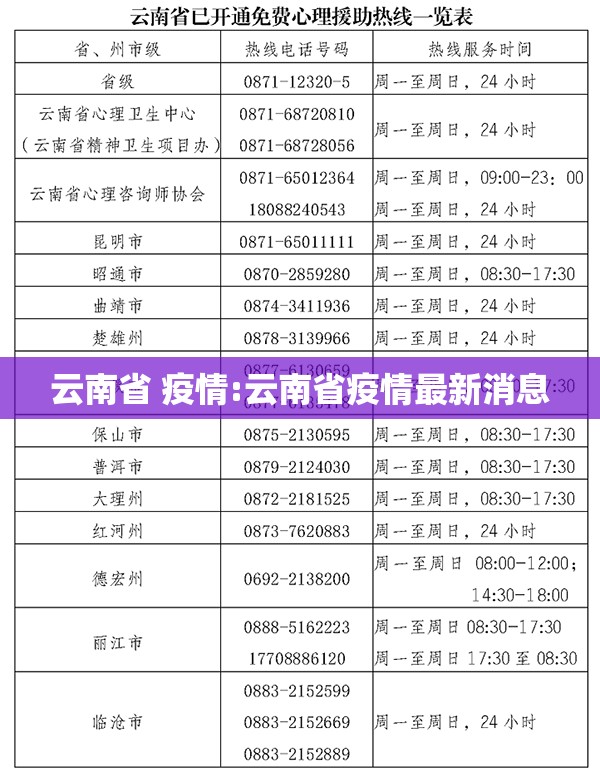

值得一提的是,云南在疫苗接种和核酸检测中充分考虑了偏远地区的特殊性,医疗队伍跋山涉水,深入高山村寨,为行动不便的老人提供上门服务,在迪庆藏族自治州,医务人员在海拔3000多米的高原上顶着严寒工作,他们的身影成为雪山之下最动人的风景,这种“不落一人”的坚持,彰显了政府对生命至上原则的践行。

经济与民生的平衡之道

疫情对云南的经济冲击不容小觑,旅游业是云南的支柱产业,年均接待游客数亿人次,但疫情导致游客锐减,许多从业者陷入困境,面对挑战,云南探索出了“防疫+复苏”的双轨模式:一方面严格实施“限量、预约、错峰”的旅游管理措施;另一方面推出线上云旅游、本地文旅消费券等创新方式,帮助行业渡过难关。

云南利用自身优势,在疫情中保障民生,作为中国重要的农产品基地,云南的蔬菜、花卉通过绿色通道运往全国,甚至出口东南亚,在昆明国际花卉拍卖交易中心,疫情期间的交易从未中断,花农们戴着口罩忙碌的身影,成为“云花”韧性的象征,这种稳产保供的努力,不仅守护了百姓的“菜篮子”,也为全国抗疫提供了物质支持。

科技与自然的融合创新

云南的抗疫还融入了科技与生态智慧,利用大数据和人工智能分析边境人流轨迹,提前预警风险;在昆明长水机场部署智能测温机器人,提高通关效率,更独特的是,云南将中医药与民族医药结合,发挥三七、草果等本地药材的作用,开发出具有地方特色的预防方案。

云南良好的生态环境也为抗疫提供了“自然屏障”,研究表明,高海拔、强紫外线的地区病毒传播率较低,云南多数地区恰好处在这样的地理环境中,但云南并未因此松懈,反而更加注重人与自然和谐共生的理念,推动健康生活方式,倡导“防疫从保护环境开始”。

云南经验的启示

云南的抗疫历程,是一部充满挑战与温情的史诗,它告诉我们,疫情防控不仅是科学问题,更是治理能力、文化包容性和社会凝聚力的体现,云南用行动证明:在边境线上,守住的不仅是国土,更是生命;在多民族社区,传递的不仅是政策,更是信心;在经济困境中,平衡的不仅是利益,更是民生。

云南或许仍将面临疫情的不确定性,但这片土地上的坚守与创新,已为全球边境地区的抗疫提供了宝贵经验,正如云南的云彩,变幻莫测却始终美丽,这里的抗疫故事,也将在历史中留下独特而温暖的一笔。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏