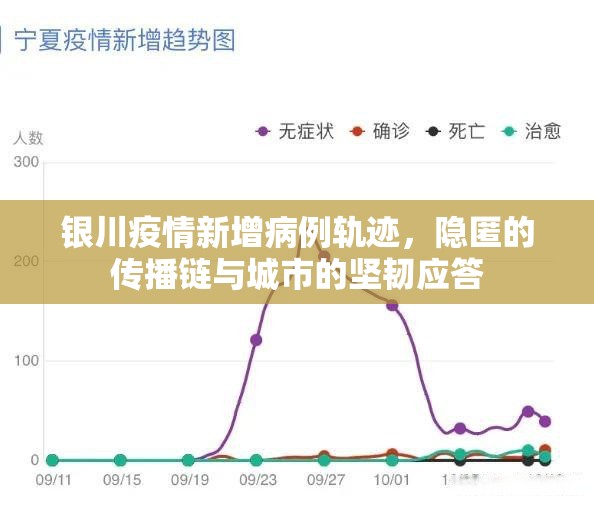

当疫情的阴影再次笼罩银川,每一例新增病例的轨迹都成为城市关注的焦点,这些轨迹不仅是病毒传播的路径记录,更是一座城市在危机中展现的透明、精准与坚韧的缩影,银川近日新增病例的活动轨迹公布,揭示了病毒如何在日常生活中隐匿传播,同时也反映了公共卫生系统的高效应对与市民的积极配合。

从公布的病例轨迹来看,新增病例的活动范围涉及多个公共场所,包括超市、餐馆、公交站点和社区活动中心,一例确诊病例曾于本月初频繁出入金凤区的某大型购物中心,并在周末前往兴庆区的一家热门餐厅用餐,这些轨迹不仅提示了病毒在密集场所的传播风险,也凸显了常态化防控中可能存在的漏洞,轨迹细节显示,病例在出现症状前曾乘坐公共交通工具,与多人有过短暂接触,这为流调工作带来了挑战,但银川市疾控部门通过大数据追踪和社区排查,迅速锁定了密切接触者并实施隔离,有效遏制了进一步扩散。

值得注意的是,此次新增病例的轨迹中,部分病例并无明显症状,却在常规核酸检测中被发现,这再次警示了病毒隐匿传播的特性,银川市在应对中采取了“精准防控”策略,不是简单的一刀切封锁,而是基于轨迹分析划定风险区域,实施分级管理,对涉及轨迹的特定小区进行临时管控,组织全员核酸筛查,同时对公共场所加强消毒和限流措施,这种响应既最大程度减少了社会运行的影响,又确保了疫情不失控。

轨迹公布的背后,是银川市在数字化防控上的进阶,通过整合健康码、交通数据和监控系统, authorities 能够快速重构病例的时间线和空间路径,甚至精确到分钟级的接触史,这不仅提升了流调效率,也增强了公众的信任感——市民可以通过官方渠道实时查询风险点位,自主调整出行计划,形成了一种“全民参与”的防控生态,这也引发了对隐私保护的思考:如何在公共卫生危机中平衡信息公开与个人权利?银川的做法是在 anonymization (匿名化)处理的前提下发布轨迹,避免泄露个人身份,从而在透明与隐私之间找到支点。

从更深层看,病例轨迹不仅是技术性的数据,更是社会行为的镜像,轨迹中频繁出现的市场、公园和餐饮场所,反映了银川市民的生活节奏和城市活力,疫情并未让城市陷入停滞,而是催生了更灵活的适应性行为:市民自觉佩戴口罩、减少非必要聚集,商家采用无接触服务,这些细微的变化,正是城市韧性的体现——在危机中学习、调整,并持续运转。

轨迹也暴露了防控的薄弱环节,一例病例曾参与家庭聚会,导致多名亲属感染,这提示了私人场所传播的风险往往被低估,银川市随后加强了社区宣传,倡导“喜事缓办、丧事简办”,并鼓励家庭自备防疫物资,轨迹中出现的跨区域流动(如病例曾前往周边县市),也凸显了协同防控的重要性,宁夏回族自治区因此强化了区域联防联控机制,实现信息实时共享。

在全球疫情反复的背景下,银川的新增病例轨迹更像是一面镜子,映照出中国城市防控的演进:从初期的慌乱到如今的有序,从依赖行政命令到依托科技与公众合作,每一步轨迹的公布,都是对市民知情权的尊重,也是对集体行动的召唤,银川仍需持续优化防控策略,例如提升疫苗接种率、完善突发响应预案,并探索更长久的公共卫生治理模式。

银川疫情新增病例的轨迹,既是警示,也是启示,它提醒我们病毒的无孔不入,但也展示了城市与市民的共同力量——在数据与人性之间、在个体与集体之间,寻找平衡与前行的路径,随着轨迹的清晰化,银川不仅是在追踪病毒,更是在书写一座城市的抗疫史诗:坚韧、透明,且充满希望。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏