2022年以来,中国各地在疫情防控中不断探索适合本地特点的应对策略,重庆市作为西南地区的重要交通枢纽和人口密集城市,其疫情管理以“精准防控”为核心;而贵州省则依托其独特的地理环境与多民族聚居特点,形成了“山地智慧”防疫政策,本文将对比分析两地的防疫模式,探讨其背后的逻辑与成效,为其他地区提供参考。

重庆市疫情管理:精准防控的“山城模式”

快速响应的“流调+大数据”体系

重庆作为直辖市,人口流动性大,疫情输入风险高,为此,重庆市建立了高效的流调溯源系统,结合“渝康码”大数据平台,实现病例轨迹的快速锁定,2022年8月沙坪坝区疫情暴发后,24小时内完成重点区域封控,并通过“三区划分”(封控区、管控区、防范区)精准施策,避免全市“一刀切”式静默。

“网格化+下沉干部”的基层管理

重庆依托社区网格化管理,将防疫责任细化到街道、楼栋,市级机关干部下沉社区,协助核酸检测和物资配送,这种“自上而下+自下而上”的双向联动,既保障了政策执行力,又缓解了基层压力。

保供与医疗资源的“双通道”

在封控期间,重庆通过“白名单”机制保障物流畅通,确保生活物资供应;设立“黄码医院”专门接收风险人群就医,避免医疗挤兑,这种“民生+医疗”双保障模式,显著降低了社会焦虑。

贵州省防疫政策:山地特色的“守门人策略”

地理屏障与“关口前移”

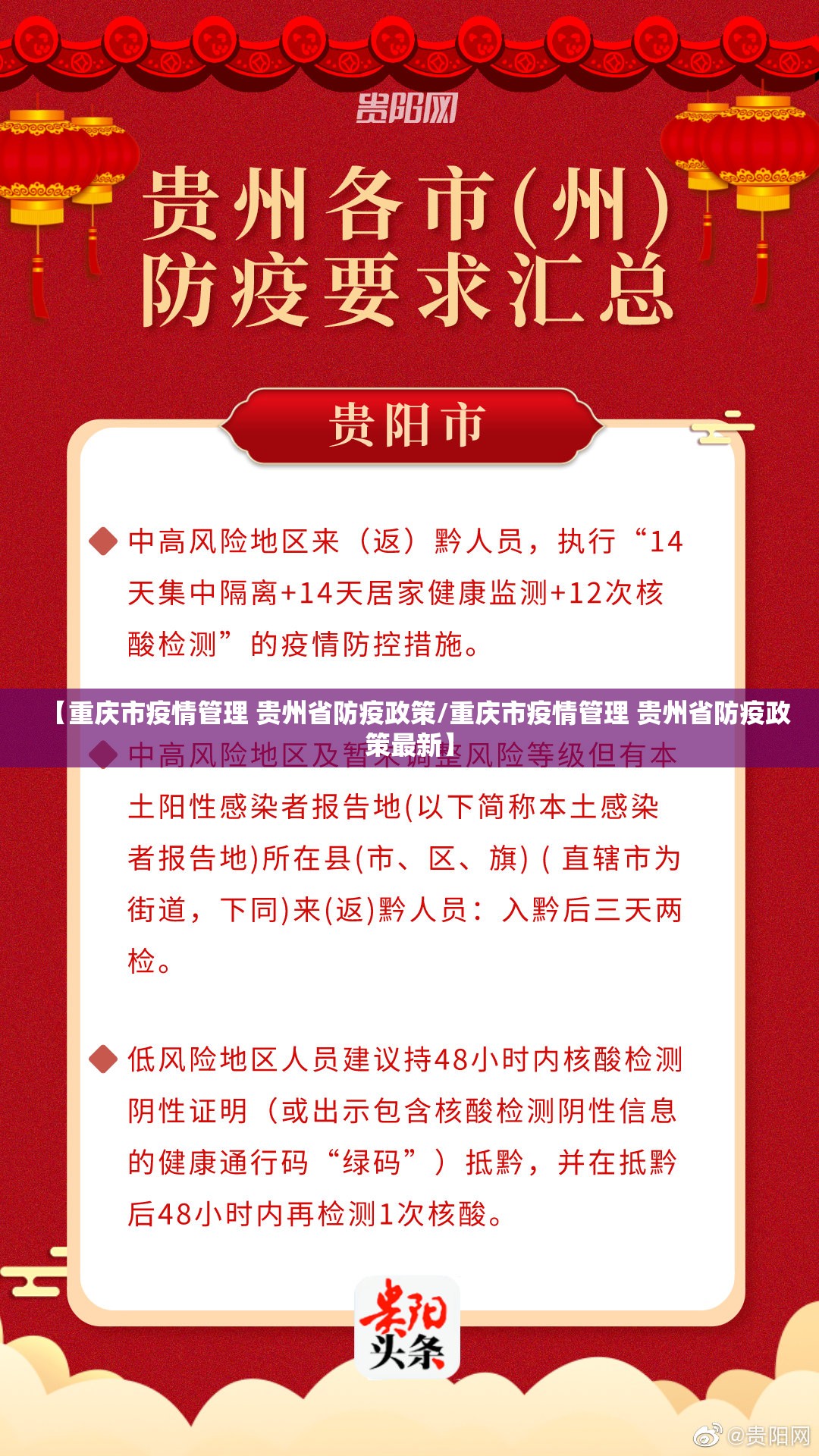

贵州多山地形限制了人员流动,但也为防疫提供了天然屏障,贵州利用这一特点,在高铁站、高速公路入口设置“防疫服务点”,对入黔人员实行“落地检+三天两检”,从源头降低输入风险。

民族地区的“双语宣传”与柔性管理

贵州少数民族聚居区(如黔东南州)采用“汉语+苗语/侗语”双语音频宣传防疫政策,并尊重民族习俗调整管控措施,2022年雷山县苗年节期间,当地通过预约限流而非取消活动,既保护文化传统,又控制聚集风险。

“以快制快”的农村防疫网

针对农村医疗资源薄弱的问题,贵州建立“县—乡—村”三级联动机制,通过巡回医疗车和村医“包保”制度,确保偏远地区核酸检测和疫苗接种全覆盖。

双城对比:共性与差异

| 维度 | 重庆 | 贵州 |

|---|---|---|

| 核心策略 | 精准防控(动态清零) | 关口前移(外防输入) |

| 技术支撑 | 大数据+流调 | 地理屏障+基层动员 |

| 难点应对 | 人口密集区的快速管控 | 农村及民族地区的覆盖能力 |

共同点:两地均强调“早发现、快处置”,并注重民生保障;差异点在于重庆更依赖技术手段,而贵州更侧重因地制宜的“人力防线”。

启示与展望

- 精准与灵活并重:重庆的“三区划分”和贵州的“山地防线”证明,防疫需结合本地实际,避免机械套用政策。

- 科技与传统互补:大数据工具与基层经验(如村医网络)的结合,是未来防疫体系优化的方向。

- 长效治理思维:疫情暴露的医疗资源不均问题,需通过区域协作(如渝黔医疗资源共享)逐步解决。

重庆与贵州的防疫实践,展现了超大城市与多民族省份的不同解题思路,但其内核均是对“人民至上”理念的践行,两地或可进一步加强联防联控,共同筑牢西南地区的防疫屏障。

(全文约1,200字)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏