北京西城某居委会的扩音器循环播放着"非必要不出京"的通知时,两千公里外的重庆观音桥步行街上,麻辣火锅的热气正裹挟着方言的喧哗直冲夜空,这是2022年冬季中国抗疫图景中两个割裂的时空切片——一边是首都钢铁般的防疫秩序,一边是山城流动着市井生命力的顽强呼吸,当奥密克戎毒株同时叩击两地的大门,两座性格迥异的超大城市展开了两场截然不同的疫情政策实验,仿佛在共和国的版图上进行着一场关乎治理哲学与文明选择的宏大对话。

北京的防疫策略犹如精密运转的国家机器,每个齿轮都带有政治中心的特殊属性,从大数据追踪到社区网格化管理,从常态化核酸到弹窗精准拦截,这套系统既展现了中国式现代化的技术治理能力,又承载着"首都无小事"的政治重量,居委会大妈手中的测温枪与长安街上的红旗轿车构成奇特的互文,讲述着稳定压倒一切的深层叙事,防疫不仅是公共卫生决策,更是政治系统工程,每个环节都在多重目标的平衡中艰难推进——既要阻断病毒向中央国家机关蔓延的路径,又要维持大国首都的国际形象,还要避免过度防控对经济的损伤,这种多重压力下的政策产出,往往呈现出高度结构化、刚性执行的特征。

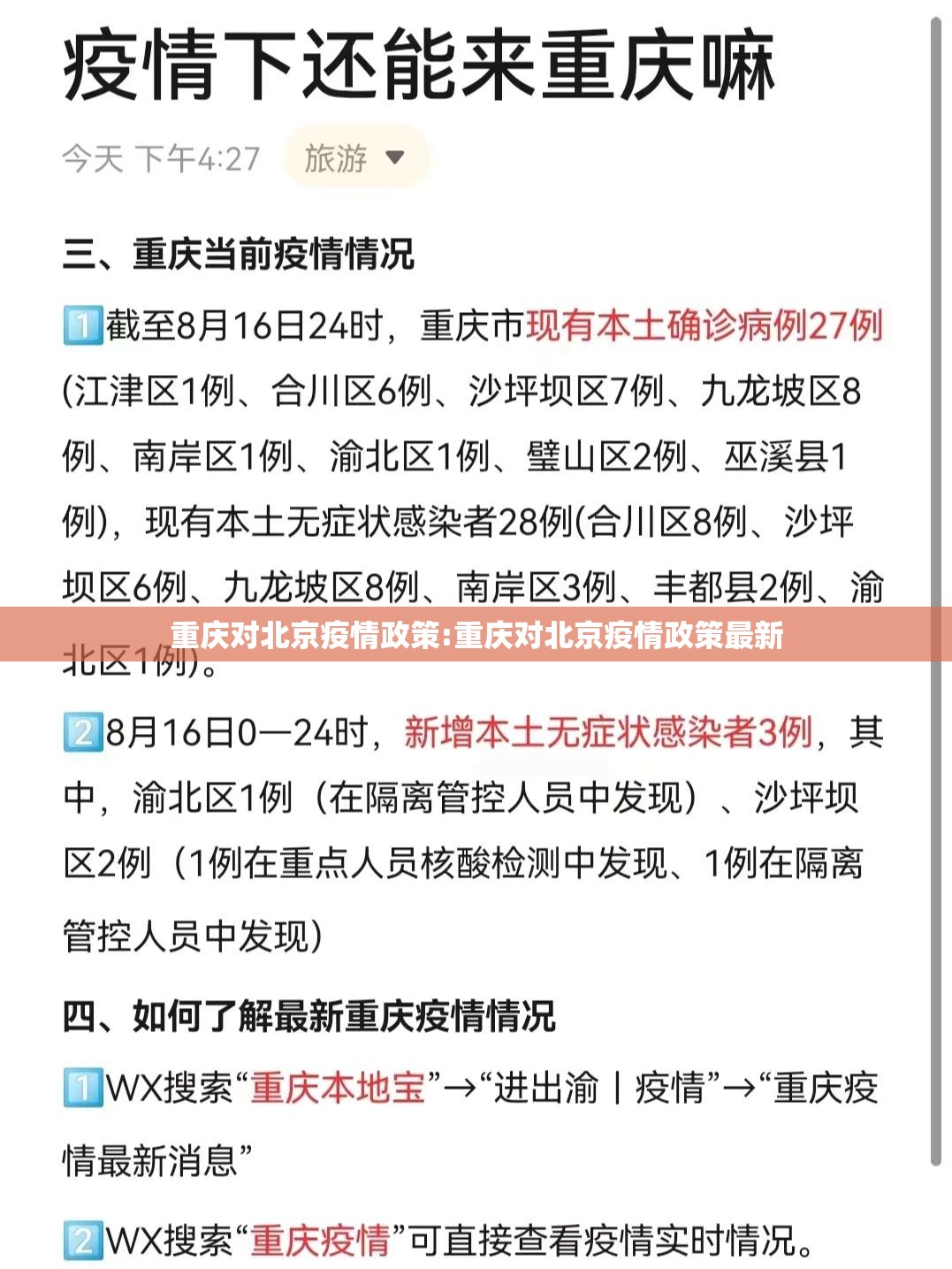

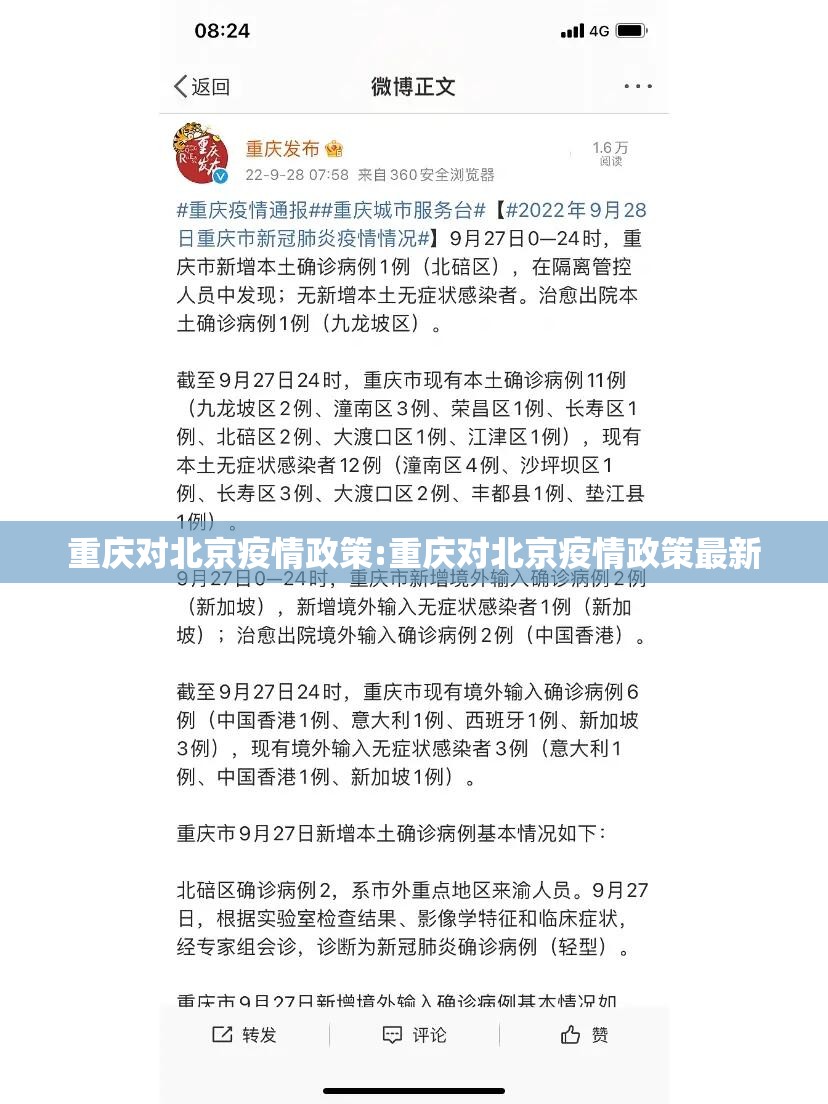

而重庆的应对则是一部鲜活的社会韧性教科书,这座生长于群山之间的城市,将地理上的立体转化为应对危机的多维策略,当社区封控时,长江索道变身物资输送通道;当核酸检测点排起长队,"棒棒军"后裔们自发维护秩序;麻辣火锅店虽堂食受限,却用九宫格火锅外卖延续着山城的烟火气,重庆的政策执行中透露着一种实用主义的智慧:既贯彻中央的防疫方针,又巧妙融入本地化的变通——这种变通不是妥协,而是基于对城市肌理的深刻理解,出租车司机组成的应急运输队、网红主播转型的物资协调员、防空洞改造的临时隔离点,这些草根创新与官方政策形成了有趣的互补。

两座城市的差异远不止于措施层面,更深处是两种文明气质的对话,北京作为千年帝都,其城市基因中镌刻着秩序、等级与整体主义,防疫政策自然呈现出自上而下的强控制特征,而重庆作为长江上游的商贸枢纽,骨子里流淌着江湖文化中的自适应能力,能在约束条件下找到生存与发展的最大公约数,这种对比令人想起费孝通笔下的"乡土中国"与"城市中国"的并存——北京代表着高度组织化的现代性治理,重庆则保持着传统社会网络与现代行政体系的有机结合。

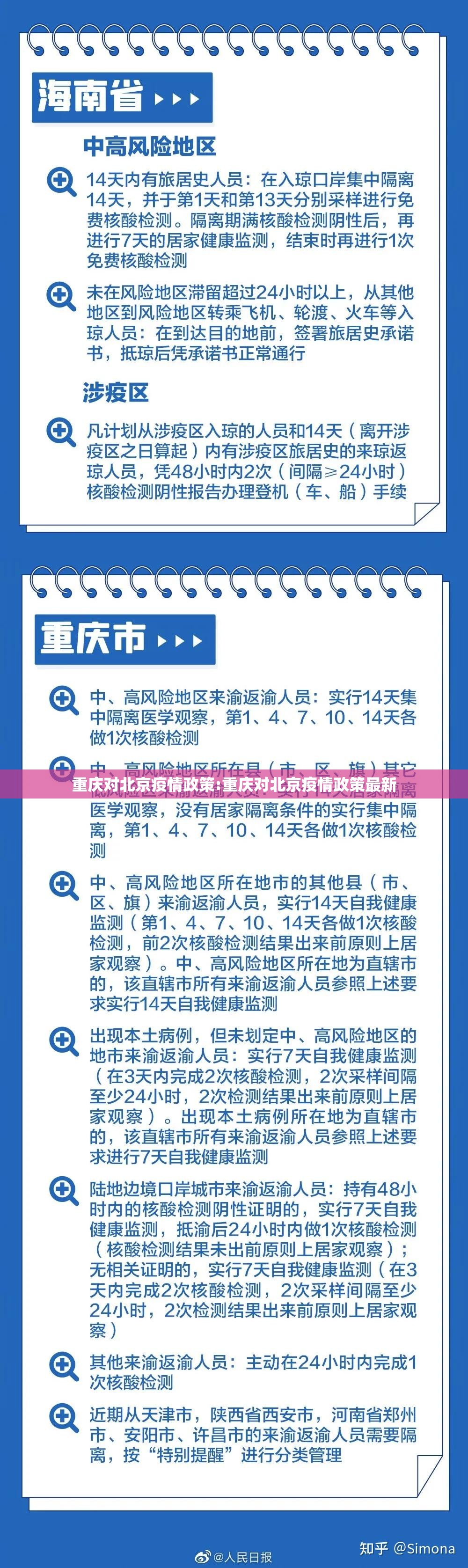

在政策传播的维度上,两城间发生着耐人寻味的双向学习,北京的技术手段如健康宝弹窗机制,经重庆本土化改造后成为更符合当地人口流动特征的"渝康码";而重庆在保物流畅通方面的创新,如建立重点企业"白名单"制度,又为北京解决供应链问题提供了参考,这种政策扩散不是简单的复制粘贴,而是基于地域特性的创造性转化,彰显了中国超大城市的治理智慧。

当观察者跳出非此即彼的价值判断,会发现在"动态清零"的统一框架下,两地实践共同构成中国抗疫的完整拼图,北京的严格防控为全国守住关键防线,重庆的灵活应对则测试着政策耐受边界,这种中央与地方的互动、统一与多样的并存,恰是中国国家治理体系的微观缩影,两座城市如同两个不同的实验室,各自生产着有价值的政策知识,共同丰富着人类应对大流行的经验宝库。

疫情终将散去,但重庆与北京在这场大考中呈现的治理多样性遗产将持续发光,它提醒我们,有效的公共政策既需要北京式的系统规划与执行力度,也离不开重庆式的社会韧性与民间智慧,在未来可能面对的各种不确定性中,这种"刚柔并济"的中国式治理哲学,或许比任何单一模式都更具生命力和适应力,两座城市的抗疫故事最终汇入同一条河流——那是一条既遵循河道又包容支流的大江,朝着人类健康共同体的方向奔涌而去。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏