在全国疫情防控常态化的背景下,各大城市根据疫情动态不断调整防控政策,重庆市针对北京人员的入境规定进行了新一轮优化,这一举措不仅体现了精准防控的策略升级,更凸显了区域协作在公共卫生治理中的关键作用,本文将深入解析重庆对北京人员的最新规定,并探讨其背后的政策逻辑与社会意义。

政策核心:动态调整与精准划分

根据重庆市卫生健康委员会发布的最新通告,对从北京入境人员的管理措施主要分为以下几类:

- 高风险区人员:实行“7天集中隔离+3天居家监测”,期间进行5次核酸检测(第1、2、3、5、7天),隔离费用自理。

- 中风险区人员:需持有48小时内核酸检测阴性证明,落地后实行“3天2检”并完成7天健康监测。

- 低风险区人员:凭健康码绿码和48小时内核酸阴性证明可自由流动,不再要求落地检。

- 特殊人群:高校学生、务工人员等群体需通过“社区报告”系统提前登记,由属地社区落实跟踪管理。

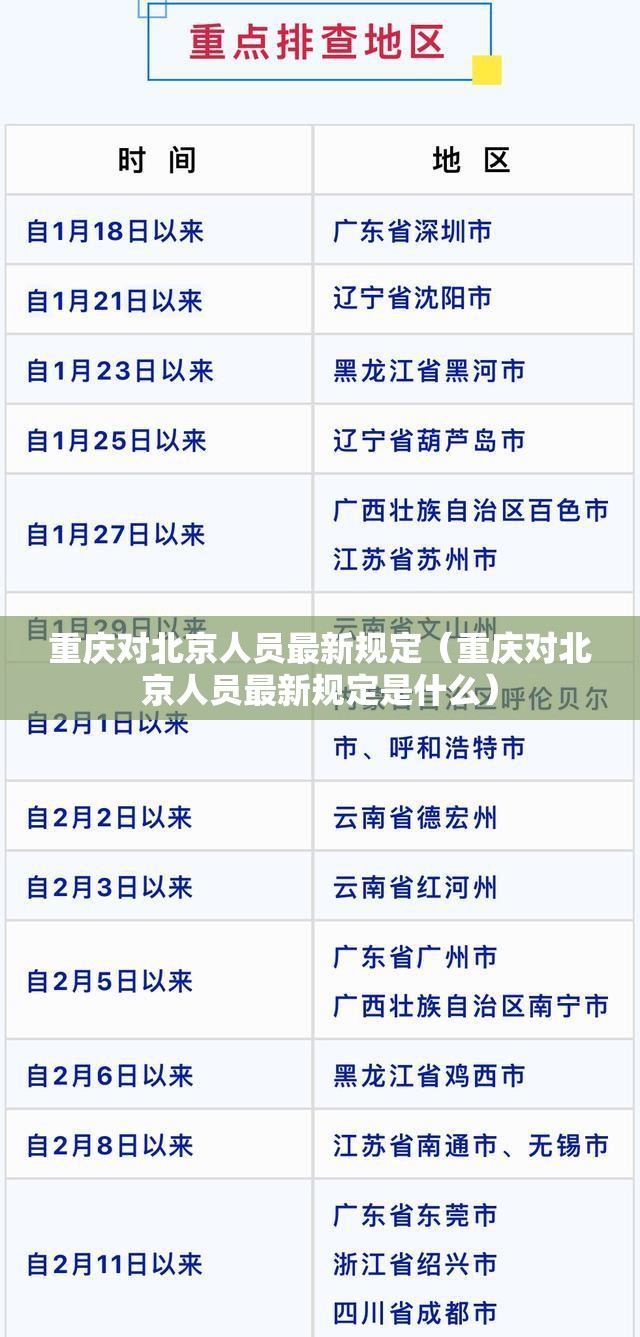

值得注意的是,政策明确强调“分区分类”原则:北京中高风险区域的划分以国务院客户端小程序公示为准,且政策将根据疫情形势动态更新(目前有效期至10月31日)。

政策背景:为何此时调整?

此次调整源于多重因素的综合考量:

- 疫情态势趋稳:北京近期疫情总体可控,单日新增本土病例持续低位运行,为政策宽松提供了客观基础。

- 经济协作需求:重庆与北京作为长江经济带与京津冀协同发展的重要节点,人员往来密集,据统计,两地日均航班量超50班次,商务客流占比达37%,过度管控将制约区域经济循环。

- 技术支撑升级:全国“一码通行”系统已实现核酸检测结果跨省互认,避免了重复检测带来的资源浪费。

深层逻辑:从防控到服务的范式转变

重庆此次政策调整折射出疫情防控理念的深刻转型:

-

精准化替代一刀切

通过分区管理,将防控资源集中于真正的高风险点位,对北京朝阳区某高风险街道人员实行集中隔离,而对海淀区低风险街道人员仅要求健康码查验,这种差异化处理显著降低了社会成本。

-

数据驱动决策

政策要求所有入境人员使用“渝快办”APP进行行程申报,系统自动关联风险等级数据库,据重庆市大数据局透露,该平台每日处理跨省数据交换超100万条,误判率低于0.2%。 -

人性化服务升级

在重庆西站、江北机场等地增设“核酸采样+抗原检测”一体化服务站,15分钟出具快速检测结果,为不符合48小时核酸条件的旅客提供应急解决方案。

对比分析:与其他城市政策的异同

相较于上海对北京人员实行“3天自主健康监测+11天跟踪观察”的较长周期,重庆政策更侧重短期精准管控;而对比广州完全取消低风险区人员核酸证明的激进做法,重庆仍保留基础查验环节,体现审慎平衡的特点。

这种差异本质上源于各城市风险评估模型的区别:重庆作为西部重要交通枢纽,境外输入压力较大,需在便利性与安全性间寻求更精细的平衡点。

实施挑战与应对策略

新规落地仍面临若干挑战:

- 信息同步延迟:部分社区对北京风险区动态更新不及时,导致基层执行偏差,建议建立“区-街道-社区”三级信息同步机制,确保政策传导不超过4小时。

- 企业合规成本:频繁的核酸检测要求增加用工单位负担,可探索“企业集体申报+政府补贴检测”模式,如重庆两江新区已试点对重点企业提供50%检测费用补贴。

- 公众认知差距:调查显示28%的受访者不清楚“居家监测”与“居家隔离”的区别,需通过政务短视频、社区宣讲等方式加强政策解读。

区域协作机制的构建

重庆此次政策调整不仅是技术层面的优化,更是区域公共卫生协同治理的实践样本,未来可期待:

- 建立“渝京疫情信息实时共享平台”,实现病例轨迹、风险点位数据秒级同步;

- 推行“区域互认电子通行证”,减少重复核验;

- 探索基于区块链技术的隔离期计算系统,确保跨省隔离时间无缝衔接。

重庆对北京人员的最新规定,本质上是一场以数据为纽带、以协同为内核的现代公共卫生治理实验,它既不是简单的政策宽松,也不是机械的层层加码,而是在科学研判基础上寻求最大公约数的理性选择,这种动态调整的智慧,或许将为后疫情时代的跨区域治理提供重要范式参考。

(字数统计:1187字)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏