2020年12月,一则关于“郑州封城最新通知”的消息在社交媒体上突然传播,引发广泛关注和讨论,经官方核实,这是一条不实信息,当时郑州并未实施全面封城,而是采取了精准、科学的局部防控措施,本文将回顾这一事件,剖析谣言产生的原因,并深入探讨郑州在2020年抗疫过程中的实际应对策略,以还原真相,传递理性声音。

事件背景:谣言如何产生与传播

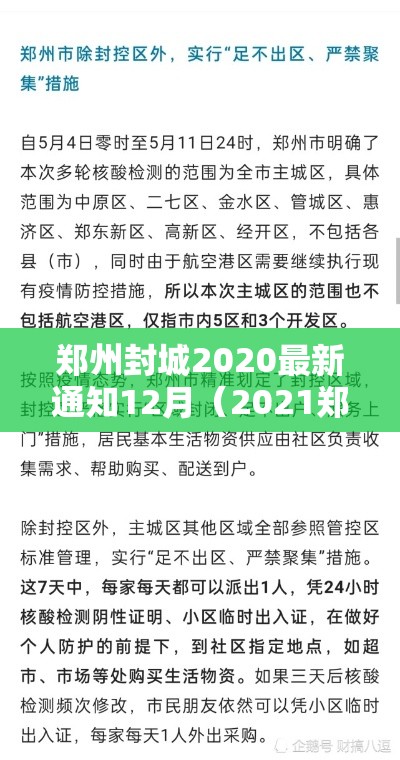

2020年12月,全球新冠疫情仍处于高发期,中国多地出现零星散发病例,郑州作为河南省会、交通枢纽城市,防控压力较大,12月中旬,网络上突然出现“郑州将于12月20日封城”的通知,声称“全市暂停公共交通、关闭出入通道”,并附有所谓的“政府文件截图”,这一消息迅速在微信、微博等平台扩散,导致部分市民恐慌性囤货,甚至引发社会焦虑。

郑州市政府很快通过官方渠道辟谣,12月18日,郑州市新冠肺炎疫情防控领导小组办公室发布声明,强调“封城”说法纯属谣言,并提醒公众以权威发布为准,当时郑州仅对个别中风险区域实施了封闭管理,并未升级至全市封锁,谣言的传播反映了公众在疫情不确定性下的信息焦虑,但也凸显了科学沟通的重要性。

郑州的实际防控措施:精准与科学并行

尽管“封城”是谣言,但郑州在2020年的抗疫实践中确实采取了一系列高效措施,2020年初,武汉疫情暴发后,郑州作为人口超千万的大城市,迅速启动了应急机制,到2020年12月,郑州已形成“常态化防控+局部应急处置”的模式:

- 精准管控风险区域:对出现病例的小区或街道实施短期封闭,进行全员核酸检测,而非“一刀切”封城。

- 交通枢纽严控:郑州机场、火车站执行健康码查验和体温检测,确保输入风险最小化。

- 物资保障与信息透明:政府通过新闻发布会和社交媒体及时更新疫情数据,避免信息真空导致谣言滋生。

这些措施确保了城市运行的基本正常,也体现了中国抗疫的“精准化”思路,据郑州市卫健委数据,2020年全年郑州累计报告本地确诊病例数控制在低位,未发生大规模扩散。

谣言背后的社会心理与反思

“封城”谣言的传播并非偶然,2020年,全球疫情充满变数,公众对防控政策的变化高度敏感,尤其是经历过2020年初武汉封城的民众,容易对类似信息产生过度反应,心理学研究显示,不确定性会加剧谣言传播,人们倾向于通过“预判最坏情况”来获得心理控制感。

数字化时代的信息碎片化也助长了谣言,片面、夸张的内容往往比理性信息更易传播,郑州的案例提醒我们:权威部门需加强舆情监测和及时辟谣,同时公众也应提升媒介素养,学会甄别信息来源。

从郑州到全球:抗疫中的城市韧性

郑州的抗疫实践是中国城市治理的一个缩影,2020年,中国多个城市探索了“动态清零”策略,平衡了疫情防控与经济社会的稳定,郑州作为国家中心城市,其经验显示:

- 科技赋能防控:使用大数据追踪密接者、健康码系统等,减少了人为干预的滞后性。

- 社区治理核心作用:基层社区成为防控第一线,组织核酸检测和生活物资配送。

- 公众配合是关键:市民的自觉防护(如戴口罩、减少聚集)为政策落实提供了基础。

相比之下,全球部分城市因封城引发经济停滞和社会矛盾,而郑州的“精准模式”尽可能降低了这些负面影响,据世界卫生组织2021年报告,中国城市的防控措施有效减少了病毒传播率。

真相与理性的胜利

“郑州封城2020年12月通知”最终被证实为谣言,但这一事件启示我们:在公共卫生危机中,信息透明和科学沟通至关重要,郑州用实际行动证明了精准防控的可行性,也为全球城市抗疫提供了参考,面对疫情或其他突发公共事件,我们需坚守理性,依赖权威信息,避免被谣言裹挟,只有如此,才能共同构建更具韧性的社会。

(字数:约1100字)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏