在疫情的阴霾下,每一座城市都在与时间赛跑,而长春,这座北国的春城,也不例外,当疫情袭来,一个看似平凡却至关重要的概念——“活动轨迹”,悄然成为全民关注的焦点,它不仅仅是一条条时间与地点的记录,更是一座城市抗击疫情的缩影,是无数个体故事的交织,是科技与人性在危机中的融合,本文将深入探讨长春疫情活动轨迹背后的意义,揭示其如何成为防控的关键,并反思它对我们生活的深远影响。

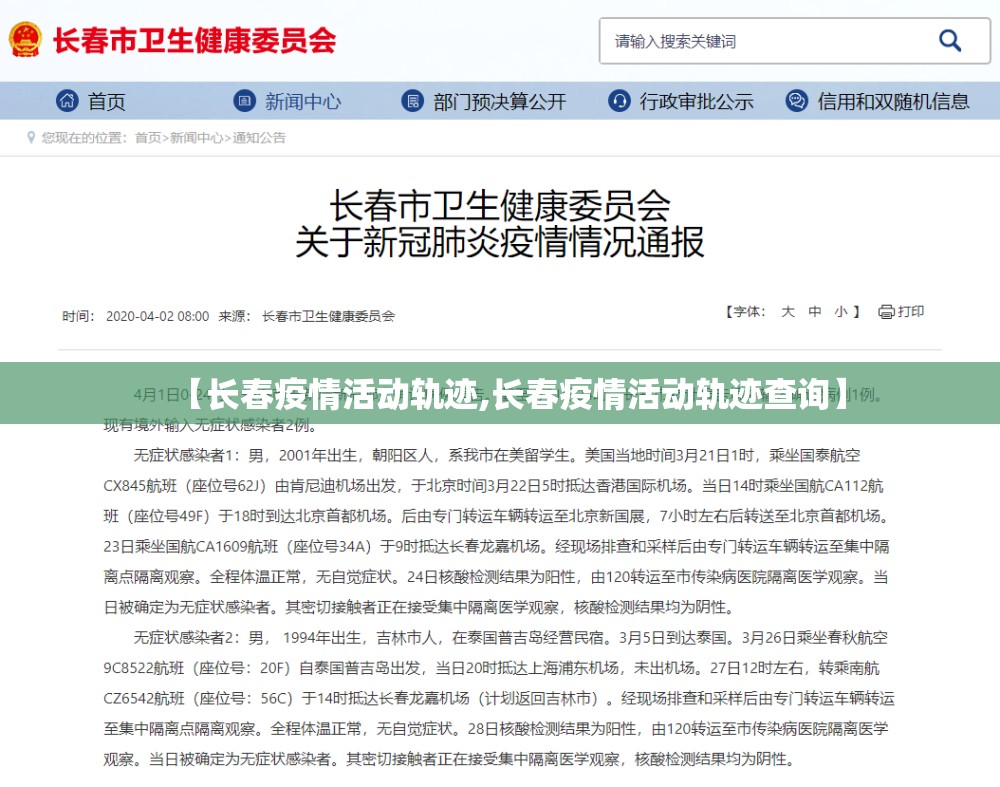

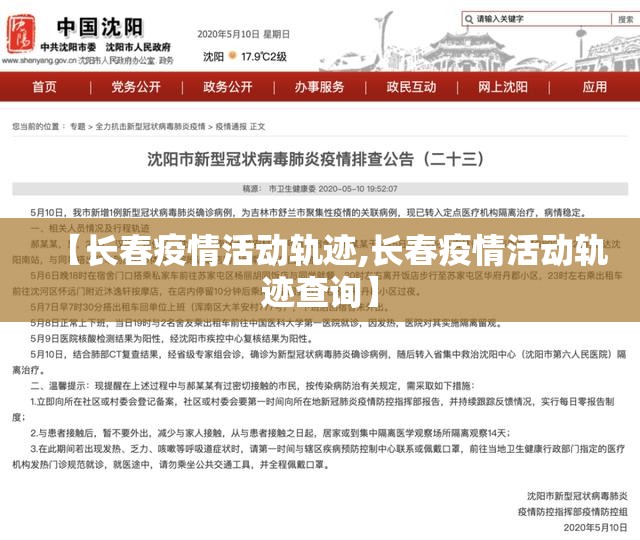

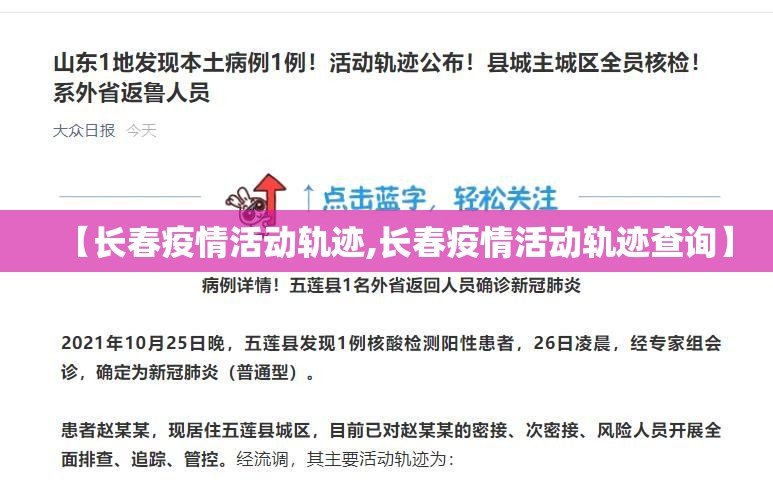

活动轨迹是什么?它是确诊病例或密接者在特定时间段内去过的地方、接触过的人的详细记录,在长春疫情的防控中,政府部门通过流行病学调查(简称“流调”),迅速发布这些轨迹信息,某月某日,某某曾到访某超市、某餐厅”,这些数据看似冰冷,却承载着生命的重量,每一份轨迹的公布,都意味着潜在的传播链被切断,无数人得以避免感染,在2022年长春疫情高峰期,一条轨迹可能涉及超市、公交、学校等公共场所,提醒市民自查风险,主动隔离,从而有效遏制疫情扩散。

活动轨迹的背后,是长春这座城市的坚韧与协作,长春作为吉林省的省会,拥有超过900万人口,疫情下的流调工作堪称“大海捞针”,工作人员需要24小时不间断地追踪、核实信息,结合大数据、监控视频和市民自查,拼凑出完整的传播链,这不仅是技术的比拼,更是人性的考验,想象一下,一位流调员打电话给轨迹中的市民时,对方可能因恐惧而隐瞒,也可能因配合而牺牲隐私,但长春市民展现出了高度的社会责任感:许多人主动报告行程,甚至自我隔离,只为保护他人,这种集体努力,让活动轨迹从单纯的数据,升华为一座城的团结符号。

更重要的是,活动轨迹折射出疫情中的个体故事,每一条轨迹都代表一个真实的人:可能是每天奔波的外卖小哥,可能是照顾家庭的母亲,或是坚持上班的医生,在长春疫情中,一条轨迹可能揭示出底层劳动者的艰辛——他们为了生计,不得不暴露于风险中;也可能展现出志愿者的无私,他们穿梭于社区,留下忙碌的足迹,这些轨迹不是冷冰冰的坐标,而是生活的印记,它们提醒我们,疫情之下,没有人是孤岛;每一个行动,都在影响整座城的命运。

从宏观视角看,活动轨迹也是科技与公共卫生的完美结合,长春利用健康码、GPS定位和人工智能分析,高效管理轨迹数据,通过扫描场所码,系统能自动记录行程,实现精准预警,这种“数字抗疫”模式,不仅提升了防控效率,也为未来城市治理提供了借鉴,但这也引发隐私与安全的平衡问题:如何在保护公众健康的同时,尊重个人隐私?长春的做法是透明的——轨迹信息匿名化处理,仅用于防控目的,这体现了科技人性化的一面。

活动轨迹的意义不止于抗疫,它让我们反思日常生活的脆弱性与韧性,疫情前,我们或许从未在意自己去过哪里;但现在,每一处足迹都可能成为关键线索,这教会我们珍惜自由,更懂得责任,长春疫情逐渐受控后,活动轨迹的发布频率减少,但它的启示长存:城市的复苏,源于每个人的微小努力。

长春疫情活动轨迹是一条看不见的线索,它串联起科技、人性和城市精神,它不仅是防控的工具,更是历史的见证——记录了一座城在危机中的勇气与温暖,当疫情褪去,这些轨迹或许会被遗忘,但它们所承载的团结与奉献,将永远烙印在长春的记忆中,对于我们每个人而言,关注轨迹、配合流调,就是为抗疫贡献一份力量,因为在这条轨迹上,我们都在同行。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏