2018年,长春长生生物科技有限公司的疫苗事件如同一颗深水炸弹,在中国社会掀起了滔天巨浪,这起事件不仅暴露了企业道德的沦丧,更折射出监管体系的漏洞与公共信任的脆弱性,五年过去,其影响仍未消散,成为当代中国公共卫生领域一个无法回避的警示符号。

事件回顾:从生产造假到系统性失效

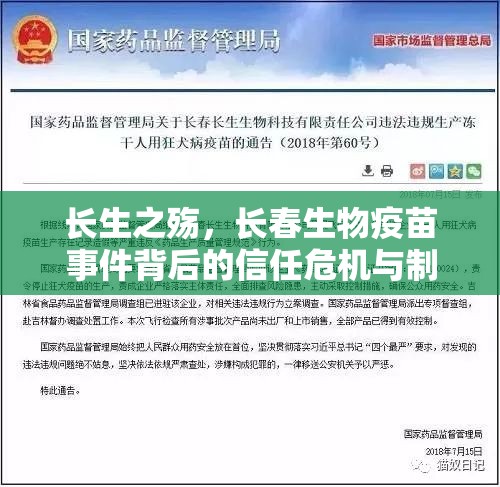

2018年7月,国家药监局通报长春长生公司狂犬病疫苗生产存在记录造假等严重违法行为,随后调查发现,其百白破疫苗也存在效价指标不合格问题,涉及数量高达65万支,更令人震惊的是,该公司曾多次被查出质量问题却仍能通过监管审查:2017年其百白破疫苗就被检出效价不足,却仅被处以轻微罚款。

事件迅速发酵并非偶然,疫苗作为特殊药品,直接关系公众健康尤其是儿童安全,长春长生问题疫苗流向全国20多个省份,引发了家长群体的集体恐慌,社交媒体上涌现大量接种咨询和愤怒声讨,甚至出现了“疫苗难民”赴港接种的现象。

多维解析:事件背后的深层症结

企业伦理的全面溃败 长春长生并非个案,从三聚氰胺奶粉到毒胶囊事件,类似问题反复出现折射出部分企业为追求利润最大化而不惜突破道德底线,该公司为降低成本竟使用过期原液、篡改生产日期,这种系统性造假行为表明其企业伦理已完全让位于利益追逐。

监管体系的连锁失效 事件暴露了监管环节的多重漏洞:

- 飞行检查流于形式,未能及时发现重复违规

- 处罚力度过轻(2017年百白破事件仅罚款300余万)

- 地方保护主义干扰监管(长春长生作为当地利税大户享受特殊待遇)

- 疫苗批签发制度执行存在缺陷

信息透明的机制缺失 从发现问题到公开通报存在明显时滞,期间大量问题疫苗仍在流通使用,这种信息不透明加剧了公众恐慌,导致信任危机升级。

破立之间:监管改革与制度重构

事件促使中国疫苗监管体系迎来史上最重大变革:

- 《疫苗管理法》2019年火速出台,实施“最严格监管”

- 建立疫苗电子追溯体系,实现全程可追溯

- 大幅提高违法成本(生产销售假疫苗最高可处货值金额30倍罚款)

- 实行疫苗责任强制保险制度

- 中央直接派驻检查员加强对生产企业监管

这些改革显著提升了监管刚性,但制度落地仍面临挑战,2021年科兴疫苗因灌装设备故障导致疫苗剂量不足事件,再次提醒监管不能有丝毫松懈。

信任重建:比技术修复更艰难的工程

疫苗事件最持久的伤害是对公共信任的侵蚀,尽管官方数据显示目前国家疫苗抽检合格率持续保持在99%以上,但民间的“疫苗犹豫”现象仍然存在,研究发现,长春生物事件后,部分地区一类疫苗接种率曾下降5-7个百分点。

信任重建需要多维努力:

- 建立第三方监督机制,引入社会力量参与监管

- 完善赔偿救济制度,对受害者给予合理补偿

- 加强风险沟通,用公众可理解的方式传递专业信息

- 鼓励科研机构开展疫苗安全性长期跟踪研究

全球视角:疫苗安全没有旁观者

长春生物事件具有全球启示意义,2018年恰逢全球疫苗行动十年中期评估,世界卫生组织指出疫苗安全是维持免疫成就的关键,类似事件在各国都有发生:2014年美国默克公司疫苗工厂发现无菌保障缺陷,日本2020年报告多起疫苗接种事故。

这些案例表明:疫苗安全是全球共同挑战,需要加强国际监管合作,共享最佳实践,共同应对疫苗安全风险。

从危机到转机的漫长之路

长春生物疫苗事件是中国公共卫生发展史上的一个痛点,但也是推动制度进步的催化剂,五年过去,我们看到了监管体系的显著改善,但信任完全重建仍需时日,疫苗安全不仅是技术问题,更是治理问题、伦理问题和社会问题,唯有坚持“零容忍”监管、完善问责机制、提升信息透明度,才能确保每一支疫苗都成为守护健康的坚实盾牌,而非潜在的风险源。

这场危机提醒我们:生命健康权的保障没有终点,只有连续不断的改进与坚守,当未来的父母不再需要为孩子接种疫苗而担忧时,我们才能真正说已经从这场危机中学会了教训。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏