数据背后的城市脉搏与全民战疫的隐形战场**

重庆,这座拥有3000万人口的超级城市,在2022年末遭遇了新冠疫情暴发以来最严峻的挑战,自11月以来,重庆疫情迅速蔓延,单日新增感染者一度突破9000例,多个区域实施严格管控,重庆疫情的严重程度究竟如何?是如某些报道所言“失控”,还是仍在可控范围内?本文将从数据、政策、民生及城市应对等多个维度,深度剖析重庆疫情的真实状况。

数据透视:疫情发展曲线与防控压力

感染规模与增长趋势

根据重庆市卫健委公布的数据,11月初,重庆单日新增感染者尚在数百例,但到11月中旬,数字迅速攀升至数千例,并在11月20日左右达到峰值——单日新增超过9000例,这一数字远超2020年武汉疫情和2022年上海疫情的同期水平,使得重庆成为本轮疫情中感染人数最多的城市之一。

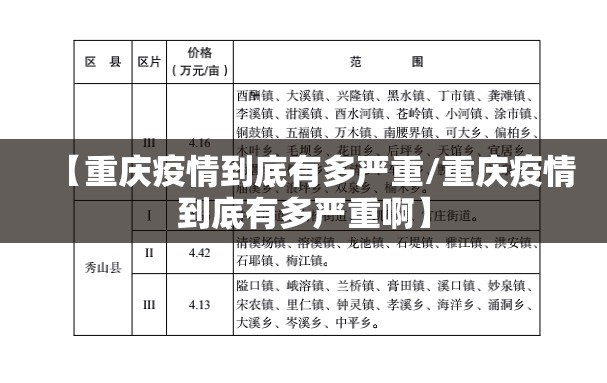

区域分布:主城区成“重灾区”

重庆疫情呈现明显的区域集中性,主城九区(尤其是渝北、江北、沙坪坝、九龙坡等)感染人数占比超过80%,由于人口密集、流动性强,这些区域的防控难度极大,相比之下,远郊区县如万州、涪陵等地疫情相对平稳,但仍面临输入性风险。

医疗资源承压情况

尽管重庆拥有西南地区顶尖的医疗资源(如重医附一院、新桥医院等),但短时间内激增的感染者仍让医疗系统面临挑战,部分方舱医院和隔离点迅速启用,但床位、医护人员和药品供应仍显紧张,尤其是重症监护资源。

政策应对:从“精准防控”到“全域攻坚”

防控策略的调整

重庆最初的防疫政策以“精准防控”为主,但面对奥密克戎BA.5.2变异株的高传播性,11月中旬后,重庆迅速升级管控措施:

- 全域静态管理:主城区实施“非必要不外出”,部分区域甚至要求“足不出户”。

- 大规模核酸筛查:连续多日开展全员核酸检测,单日检测量超千万人次。

- 交通管制:暂停跨区公共交通,关闭部分高速公路入口,减少人员流动。

保供与民生保障

与上海疫情类似,重庆在严格管控的同时,也面临“买菜难”“就医难”等问题,政府迅速启动保供机制,组织社区团购、设立临时供应点,并开通紧急就医绿色通道,由于物流受限和需求激增,部分区域仍出现短暂物资短缺。

市民心态:焦虑与坚韧并存

社交平台上,重庆市民的情绪复杂——有人抱怨封控时间过长,有人担忧经济压力,但也有许多人自发组织志愿者队伍,协助核酸检测和物资配送,重庆人特有的“江湖气”和团结精神,在这场战疫中展现得淋漓尽致。

疫情为何如此严重?三大关键因素

病毒特性:奥密克戎BA.5.2的“闪电战”

本轮重庆疫情主要由奥密克戎BA.5.2变异株引发,其传播速度极快(R0值约18),且隐匿性强,许多感染者无症状,导致早期难以发现。

城市结构:高密度人口与复杂地形

重庆是一座典型的“立体城市”,高楼密集、人口流动性大,加之冬季气候潮湿,利于病毒传播,重庆的“山城”特性使得部分社区管理难度加大。

防控节奏:早期反应滞后?

有观点认为,重庆在疫情初期未能及时收紧防控,导致病毒在社区隐匿传播数日,待发现时已形成较大规模扩散,官方回应称“已尽最大努力提速应对”。

未来展望:重庆能否挺过这一关?

重庆疫情已出现拐点迹象,单日新增感染者从峰值回落,但防控仍不能松懈,未来几周的关键在于:

- 医疗资源能否顶住压力,避免重症和死亡病例激增;

- 民生保障能否持续优化,减少次生灾害;

- 何时有序解封,平衡防疫与经济复苏。

重庆的韧性与其战疫启示

重庆疫情是一场严峻的考验,但这座城市展现出的韧性与团结,或许是其最大的底气,从数据看,疫情确实严重,但并非“失控”;从应对看,政策虽有调整,但整体仍在向好的方向发展,这场战疫不仅关乎重庆,也是中国防疫策略的一次重要实践,未来如何走,仍需科学、精准与人性化的平衡。

(全文约1200字)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏