2020年寒冬,当武汉按下暂停键,一场跨越千里的滇鄂情深正在上演,云南不仅送出了高达数万吨的农产品,更创造性地将26吨普洱茶压制成“茶膏”方便运输,这份捐赠清单背后,藏着中国最温暖的地域互助密码。

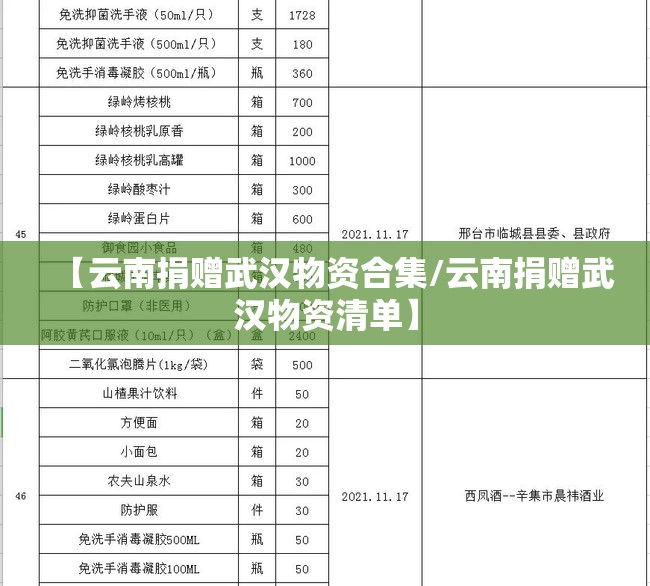

据云南省扶贫办数据显示,截至2020年3月,云南累计向湖北捐赠农产品2.7万吨,其中发往武汉的物资就包含蔬菜1.6万吨、肉类2300吨、鸡蛋900吨,以及价值超3000万元的普洱茶、咖啡、坚果等特色农产品,这些数字背后,是北纬21°到31°之间最动人的温度传递。

最令人惊叹的是“普洱茶膏”的创举,面对传统茶饼运输耗时、冲泡不便的难题,云南茶企紧急研发将26吨优质普洱茶浓缩制成3.2吨茶膏,每克可冲泡10次以上,极大方便了方舱医院的医护人员,这项非遗技艺的应急应用,让武汉一线医务人员在连续作战时,能快速喝到提神醒脑的云南古树茶。

在保山腾冲,菜农们深夜打着头灯采摘蔬菜,冰雹砸在脸上也顾不上擦拭,当地自发组织的“爱心蔬菜车队”,用38小时跨越1900公里,将还带着露珠的菜心直接送进武汉社区,车队横幅上“滇鄂一家亲,蘑菇换热干面”的手写字迹,至今仍保存在武汉博物馆。

云南大学社会学家教授指出:“这些物资呈现明显的立体农业特征——从海拔76米的河口香蕉,到2400米香格里拉的松茸,云南几乎把整个垂直气候带的物产都搬去了武汉。”其中还包括了18吨怒江草果、3吨迪庆牦牛肉干巴,这些来自深度贫困地区的礼物,带着刚刚脱贫群众最质朴的心意。

值得一提的是“数字捐赠”创新,云南率先使用区块链溯源技术,每箱蔬菜贴有二维码,扫码可查看种植农户信息、农残检测报告和物流轨迹,武汉市民收到宣威火腿时,还能看到养殖农户录制的祝福视频,这种“看得见的温暖”开创了应急捐赠的新模式。

在物资清单里还发现一些特别物品:500套彝族手工刺绣口罩带缓解了医护人员耳朵不适;3000盒白族避瘟药囊悬挂在方舱医院走廊;纳西族老人捐赠的100罐野生蜂蜜贴着“苦尽甘来”的纸条...这些非物质文化遗产的暖心应用,成为抗疫战中的独特风景。

两年后再回看这场捐赠,会发现它悄然改变了云南农产品供应链,为保障捐赠建立的“云品出滇”绿色通道,后来发展成为常态化农产品上行体系,2021年云南农产品省外销售额同比增长37%,其中武汉市场增幅达63%,那些曾经驰援武汉的蔬菜基地,如今已成为粤港澳大湾区“菜篮子”基地。

当昆明长水机场起飞的包机载着野生菌飞往武汉时,当红河州的香蕉专列鸣笛启程时,当普洱茶的香气飘满雷神山医院时,这片彩云之南的土地用实际行动诠释了:所谓同胞,就是把你家的菜园子,变成我家的后勤仓,这份物资合集记录的不仅是食物,更是一个国家最温热的血脉跳动。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏