疫情下的重庆,一场立体防控的"山城答卷"

作为中国西部唯一的直辖市,重庆以"山城""雾都""8D魔幻城市"闻名,但2022年以来的疫情防控形势却让这座3000万人口的超大城市面临前所未有的挑战,从夏季高温限电下的疫情反弹,到秋冬季节的复杂防控局面,重庆的防疫策略既体现了"动态清零"的坚定,也展现了因地制宜的灵活智慧,本文将深度剖析重庆疫情防控的独特模式、现实困境与未来启示。

地理与人口:重庆防疫的"双重挑战"

重庆的疫情防控难度堪称全国之最,原因在于其特殊的城市结构:

- 地形复杂:主城区依山而建,人口密集且流动性高,社区多为开放式老街区,封控管理难度大。

- 人口流动频繁:作为长江上游经济中心,重庆每日跨区通勤人口超500万,加之西部陆海新通道的枢纽地位,外防输入压力显著。

- 医疗资源分布不均:优质三甲医院集中在渝中、江北等核心区,而万州、黔江等远郊区县应对大规模疫情能力有限。

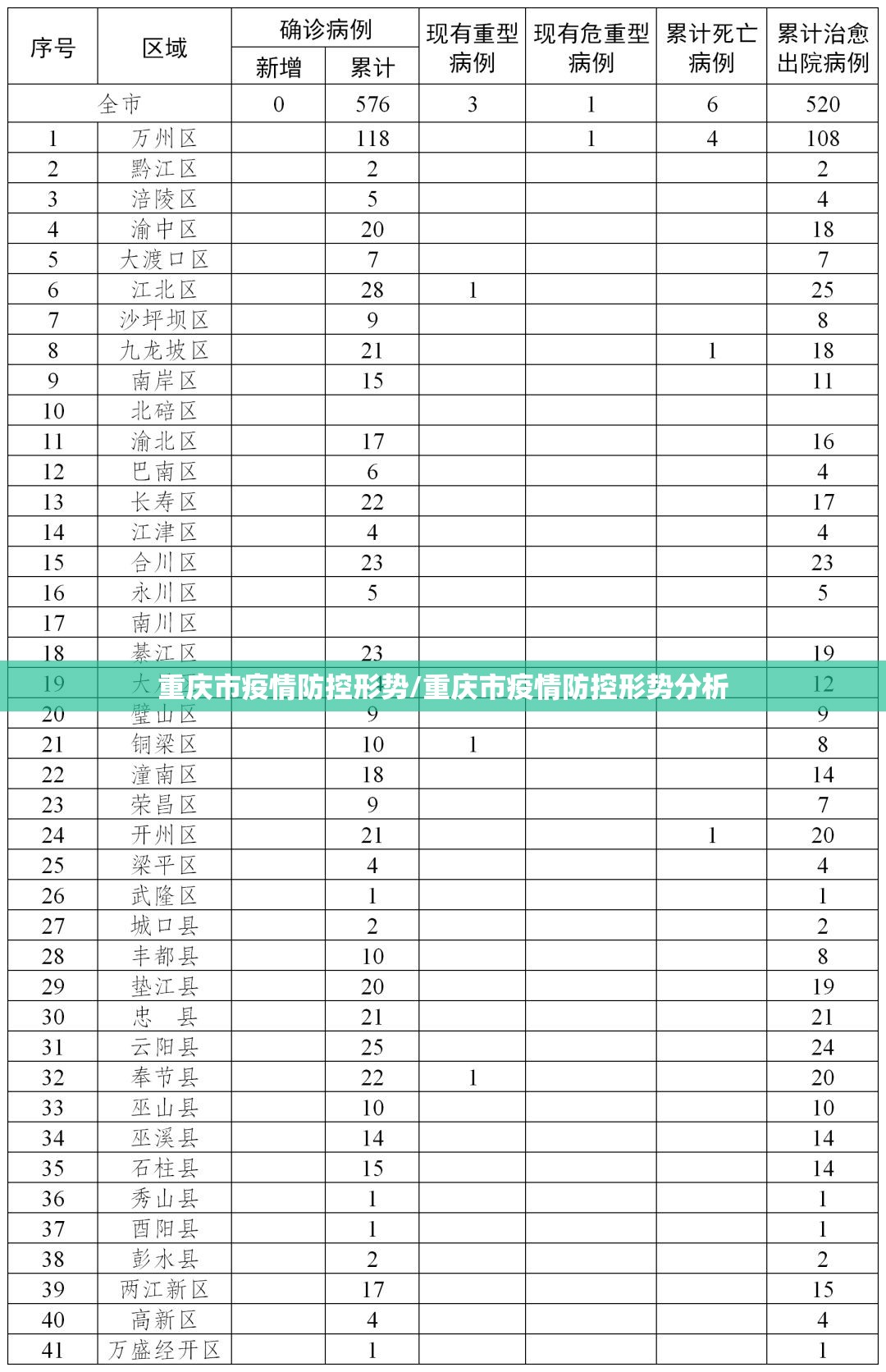

2022年11月,重庆单日新增感染者一度突破9000例,但通过"中心城区重点攻坚、周边区县分级阻击"的策略,最终在1个月内实现社会面清零,展现了高效的应急能力。

重庆防疫的"三个创新"

与其他城市相比,重庆的防控措施呈现出鲜明的地方特色:

"立体防控":从社区到云端

- 物理层面:利用山地地形,对高风险楼栋实施"精准封控",而非一刀切全域静默。

- 数字层面:依托"渝康码"升级版,整合水电数据、交通卡口信息,实现风险人员快速追踪。

- 社会层面:发动"山城志愿者"队伍,利用摩托车队为坡坎巷道的居民配送物资,解决"最后一公里"难题。

"高温战疫":极限环境下的应对

2022年8月,重庆遭遇45℃极端高温,电力紧张与疫情叠加,政府首创"核酸采样冰背心""夜间检测避开烈日"等措施,同时保障方舱医院空调供电,避免次生灾害。

"心理防疫":关注特殊群体需求

针对封控区独居老人、留守儿童等群体,重庆推出"电话敲门"行动,社区工作人员每日定时联络,并提供心理热线服务。

挑战与反思:重庆防疫的未竟之题

尽管成效显著,重庆防疫仍暴露部分短板:

- 基层压力过大:部分社区工作者连续作战,人力疲惫问题突出。

- 信息透明度争议:疫情初期个别区域存在数据滞后,引发短暂舆情。

- 经济平衡难题:餐饮、旅游等行业受冲击,2022年GDP增速放缓至2.6%。

未来启示:韧性城市如何构建?

重庆的经验为超大城市防疫提供三点启示:

- 精准与温度并重:避免"层层加码",用技术手段替代粗暴管控。

- 平战结合:将方舱医院、保供体系纳入城市长期规划。

- 公众参与:完善志愿者动员机制,形成政府-社会协同网络。

山城的答案

重庆的防疫实践,如同其错落有致的城市景观,既有"爬坡上坎"的艰难,也有"轻轨穿楼"的巧思,在疫情防控常态化的今天,这座城市的韧性或许能给我们更多思考:真正的智慧,不仅在于快速清零,更在于如何在守护生命的同时,让一座城市保持它的烟火与生机。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏