"重庆火锅给成都串串'扎起'!"——这座山城正在用行动诠释"川渝一家亲"的真谛,当成都遭遇疫情突袭,相距仅300公里的重庆没有隔岸观火,而是以一系列硬核支援和暖心举措,上演了一出现实版的"山川异域,风月同天",在这场没有硝烟的战"疫"中,两座西部重镇用守望相助的生动实践,重新定义了竞争与合作的关系。

应急响应:重庆的"硬核"驰援

8月25日成都疫情警报拉响后,重庆的应急机制同步启动,市卫健委连夜组建150人的核酸检测支援队,携带20台PCR检测设备星夜驰援,数据显示,这支队伍在抵达后的72小时内协助完成了超过50万人次的检测,将成都重点区域的检测能力提升了近40%。"我们调集的是经历过重庆'8·16'疫情考验的精锐力量。"带队负责人李医生的这句话,道出了专业支援背后的实战经验。

物资保障方面,重庆开辟了"绿色通道",两江新区的医疗物资生产企业开足马力,首批30万套防护服、200万个N95口罩通过成渝高速直达成都,更令人动容的是,重庆多家火锅连锁企业自发组织"爱心餐"行动,每天向成都抗疫一线配送超过5000份特色餐食,这些冒着热气的餐盒上,"雄起"二字格外醒目——这句川渝通用的加油口号,此刻成为最朴素有力的精神纽带。

联防联控:构建"1小时防疫圈"

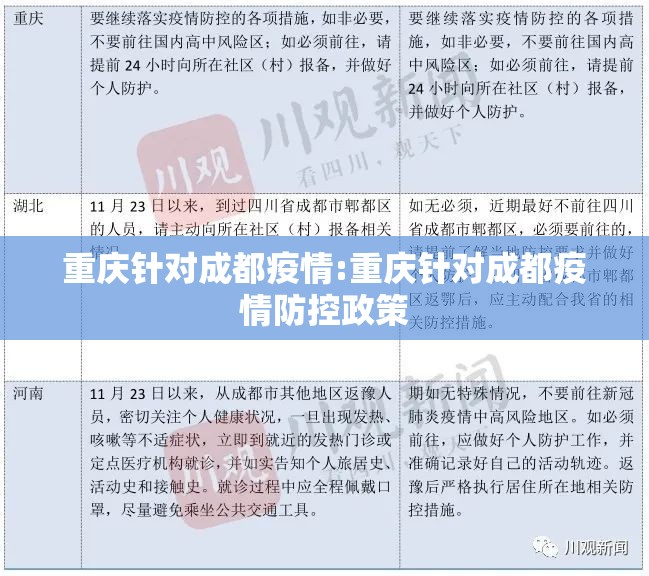

在成渝地区双城经济圈建设背景下,两地的疫情联防联控早有预案,此次疫情中,重庆西站、江北机场立即升级防控措施,对成都来渝人员实行"落地检+三天两检",但管控中有人情味——重庆在各大交通枢纽设置"川籍旅客服务站",为滞留人员提供临时住宿、就业咨询等帮扶服务,数据显示,疫情期间重庆累计妥善安置成都籍旅客1200余人次。

流行病学调查的协同更显高效,依托去年建成的"成渝疫情信息共享平台",两地疾控部门实现了确诊病例轨迹的实时比对,9月2日发现的3例跨市传播病例,从溯源到管控仅用时5小时,创造了跨省协同处置的新速度,这种"同城化"防疫实践,为全国区域协同抗疫提供了鲜活样本。

经济共生:产业链的"免疫系统"

疫情冲击下,成渝产业链的韧性经受考验,长安汽车在成都的零部件供应商因疫情停产时,重庆方面紧急协调本地企业承接订单,保障了价值3亿元的汽车生产计划,类似的"补链"行动在电子信息、装备制造等领域持续上演,两地经信部门建立的"白名单"制度,确保了87家重点企业的跨市供应链不断裂。

商贸领域创新不断,重庆洪崖洞景区联合成都宽窄巷子推出"云游双城"直播,单场观看量突破800万;两地跨境电商综试区联动开展"抗疫保供"专场,成都消费者通过重庆口岸购买的进口商品日均超1.5万单,这种"重庆接单、成都收货"的模式,展现了区域经济一体化的强大生命力。

文化共情:巴蜀儿女的"精神DNA"

在重庆磁器口古镇,一面写满祝福的"成都加油"签名墙引人驻足;成都春熙路的LED屏则循环播放着重庆解放碑的灯光秀视频,这种民间自发的互动,折射出根植于巴蜀文化的精神认同,重庆诗人李元胜专门创作的抗疫诗歌《两江与锦江》,在两地社交媒体收获10万+转发,诗中"共饮长江水,同顶一片天"的句子成为网络热语。

心理援助方面,重庆师范大学心理学系联合四川大学华西医院,开通了面向成都市民的24小时心理热线,令人意外的是,30%的来电来自担心成都朋友的重庆市民,这种"你中有我,我中有你"的情感联结,超越了地理界限。

站在长江经济带的维度审视,重庆对成都的疫情支援不是单方面的施予,而是区域共同体的自觉行动,从"成渝竞争"到"成渝协同",两座城市用抗疫实践证明:真正的竞争力源于合作共赢的能力,当重庆洪崖洞的灯光为成都天府广场点亮时,我们看到的不仅是守望相助的温暖,更是一个国家战略区域在危机中成长的智慧,这场"双城记"启示我们:在人类与病毒的长久较量中,唯有打破地域藩篱,才能筑起最坚固的防疫长城。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏