在中国广袤的版图上,重庆与西安这两座西部重镇,如同两颗璀璨的明珠,不仅承载着厚重的历史文化,更在现代公共卫生事件中扮演着关键角色,当“病例”这一词汇成为全球焦点时,重庆与西安的疫情应对轨迹,恰恰折射出中国防控策略的复杂性与动态性,本文将以这两座城市的病例数据为线索,剖析其背后的防控逻辑、社会响应与未来启示。

重庆,作为长江上游的超大城市,人口超过3000万,地形复杂、流动性高,疫情输入风险持续存在,2022年夏季,重庆曾面临奥密克戎变异株的冲击,单日新增病例数一度攀升至数百例,但通过快速流调、大规模核酸筛查和分区管控,在数周内实现了社会面清零,值得注意的是,重庆的病例分布呈现出“多点散发”与“聚集性爆发”交织的特点,例如在批发市场、社区集群中出现的传播链,凸显了城市密集环境下的防控挑战,官方数据显示,重庆依靠“以快制快”的策略,将Rt值(有效再生数)迅速压降至1以下,避免了医疗资源的挤兑,这一过程中,数字技术如健康码、行程码的深度应用,成为追踪病例接触史的关键工具,但也引发了关于隐私与效率的公共讨论。

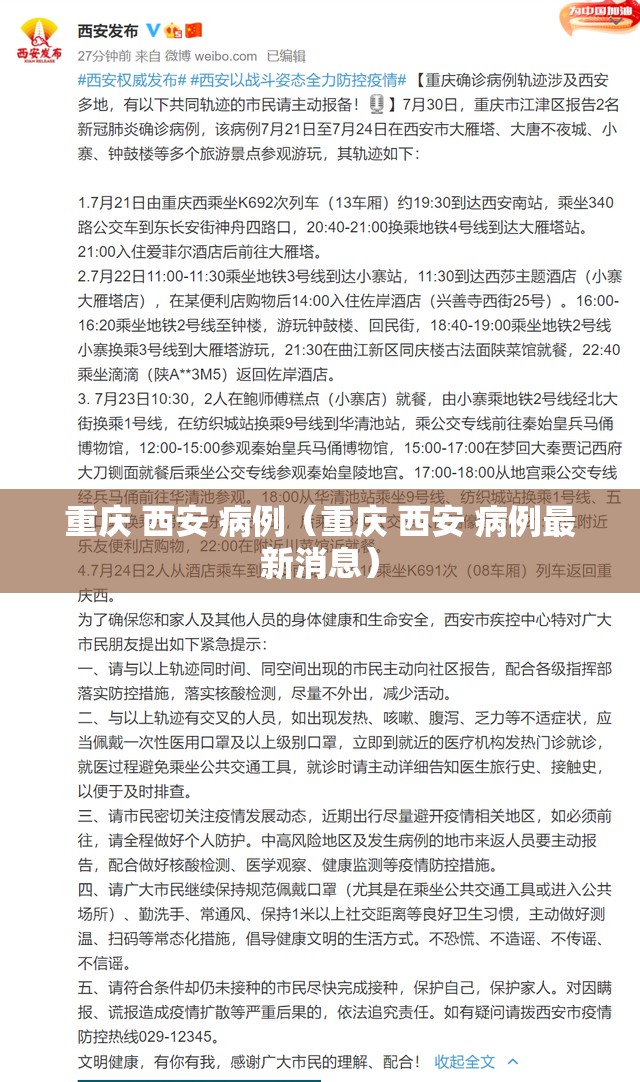

西安,作为西北地区的枢纽城市,拥有1300万人口,是“一带一路”的重要节点,2021年底至2022年初,西安遭遇Delta变异株的席卷,单日病例峰值超过170例,全城实行了严格的封控管理,西安的疫情暴露了应急体系中的短板:初期流调滞后、物资配送紧张,以及就医通道不畅等问题,一度成为社会关注焦点,通过中后期的优化调度——如建立“敲门行动”确保核酸覆盖、开通绿色就医通道——西安在约一个月内控制住了疫情,病例数据表明,西安的传播多源于境外输入关联的隐匿链条,提示了口岸城市在“外防输入”中的压力,事后复盘显示,西安的案例促使全国优化了封控标准,强调“精准防控”与“人文关怀”的平衡。

比较两座城市,重庆与西安的病例管理虽各有异同,却共同印证了中国“动态清零”政策的底层逻辑:早发现、早报告、早隔离、早治疗,重庆的优势在于其山地地形一定程度上限制了人员流动,而西安的教训则推动了全国应急体系的迭代,例如国务院联防联控机制在2022年发布的新版防控方案,明确要求避免“一刀切”封城,从数据看,重庆的病例康复率超95%,西安后续疫情响应时间缩短了40%,这得益于疫苗接种的高覆盖率(两地均超90%)和公众配合度的提升。

病例数字背后是深刻的社会代价,重庆在疫情中保障了供应链稳定,但中小企业的经营受损不容忽视;西安的封控虽遏制了病毒,却引发了对于极端情况下民生保障的反思,两座城市的经历提示,未来防控需更注重“平战结合”:加强公共卫生基础设施建设(如重庆新建的方舱医院)、提升基层治理能力,并探索与国际规则接轨的开放路径。

展望未来,重庆与西安的病例故事不仅是抗疫史的注脚,更是全球大流行治理的缩影,在病毒变异不确定的背景下,两座城市需持续优化监测预警系统,例如利用大数据预测爆发风险,同时平衡经济发展与公共卫生安全,正如世界卫生组织所强调,“没有哪个城市是孤岛”,重庆与西安的经验将为全球城市提供宝贵借鉴——在危机中韧性生长,在数据中寻找希望。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏