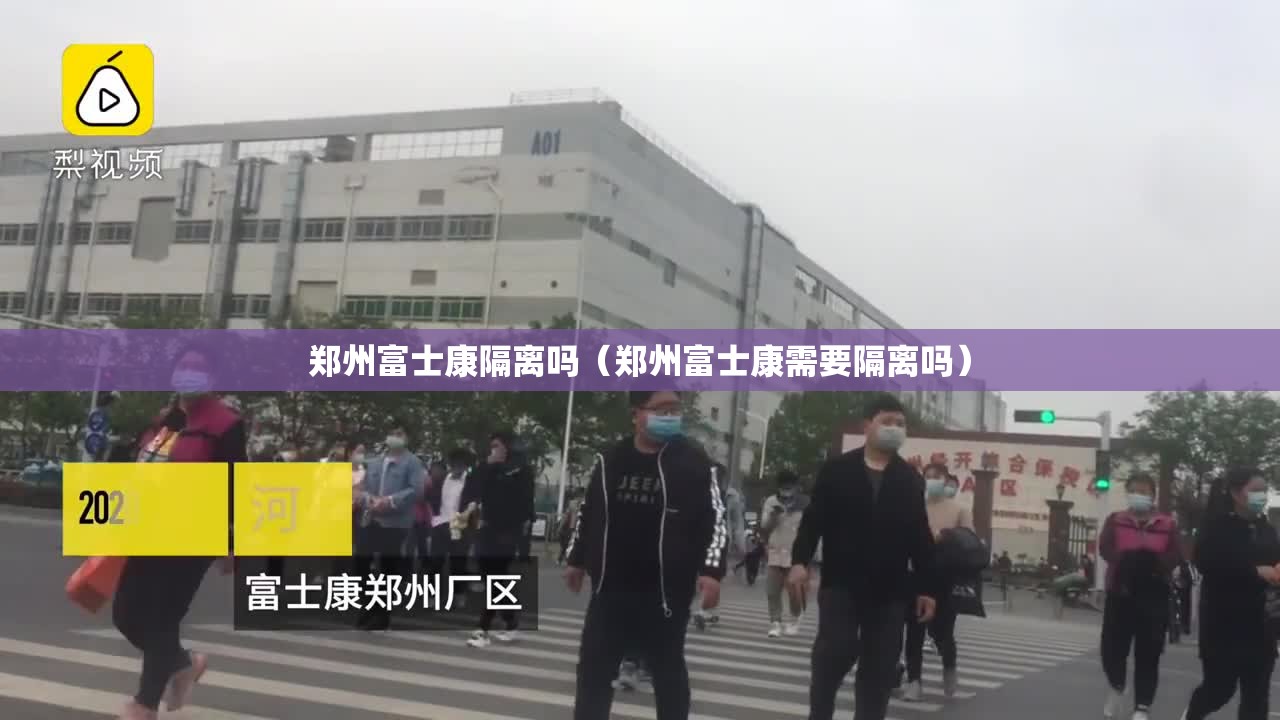

“郑州富士康隔离吗”成为网络热议的关键词,作为全球最大的电子制造服务商之一,富士康郑州科技园(简称郑州富士康)不仅是苹果产业链的核心生产基地,更是河南省经济的重要支柱,在疫情反复的背景下,其隔离政策不仅关系到数十万员工的健康,更牵动着全球供应链的稳定,本文将深入探讨郑州富士康的隔离措施、背后的挑战以及其对产业和社会的影响,呈现一个多维度的真相。

疫情下的隔离措施:严格与灵活并存

郑州富士康的隔离政策并非一成不变,而是随着疫情动态调整,在2022年底至2023年初的疫情高峰期,园区曾实施过“闭环管理”和“点对点隔离”模式,员工在厂区内或指定隔离点进行健康监测,减少与外界接触,同时保障基本生产,在出现阳性病例时,密切接触者会被转移至单独隔离区,并进行核酸检测;普通员工则需每日测温、佩戴口罩,并分区工作以避免交叉感染。

这些措施借鉴了2020年武汉疫情时的经验,但规模更大、复杂度更高,富士康园区占地近560万平方米,员工超30万人,相当于一座中型城市,隔离不仅涉及住宿、餐饮和医疗资源的调配,还需平衡生产效率,为此,富士康与当地政府合作,建立了临时隔离点、增派医疗团队,并利用数字化系统进行健康管理,尽管初期出现过物资短缺或沟通不足的问题,但后续逐步优化,体现了企业应对突发公共卫生事件的能力。

为什么隔离成为焦点?产业链与社会的双重压力

郑州富士康的隔离政策之所以备受关注,源于其独特的经济地位,该园区生产全球约50%的iPhone手机,一旦生产停滞,可能引发全球电子产品供应链的震荡,2022年的疫情曾导致产能下降,苹果公司被迫发布预警,推迟产品交付,这种“牵一发而动全身”的效应,使得隔离措施不仅是健康问题,更是经济问题。

员工权益与社会稳定也是核心议题,疫情期间,部分员工对隔离条件(如饮食、住宿环境)表示不满,甚至出现返乡潮,引发社会讨论,这反映了大型企业在危机管理中的人文挑战:如何在不牺牲员工福利的前提下维持运营?富士康后续提高了隔离补贴、改善了生活保障,并加强了心理疏导,但这也暴露出代工制造业的脆弱性——高度依赖人力,且员工群体庞大、需求多元。

隔离背后的深层思考:产业韧性与人本管理

郑州富士康的隔离实践,实则是对中国制造业韧性的一次压力测试,疫情暴露了传统密集型产业的短板,如居住密度高、抗风险能力弱,但也推动了转型升级,富士康加速推进自动化生产,引入机器人替代部分人工,并优化供应链布局以减少单一基地的依赖,从长远看,这种“危机驱动”的改革可能提升整个产业的可持续性。

隔离措施也凸显了“人本管理”的重要性,员工不是生产工具,而是企业的核心资产,良好的隔离政策需兼顾健康、生活和工作需求,例如提供灵活办公选项、加强沟通透明度等,郑州富士康的经验为其他大型工厂提供了借鉴:公共卫生事件中,企业需与政府、社区形成合力,构建“防护-生产-保障”三位一体的体系。

从应急到常态化的管理智慧

随着疫情进入常态化阶段,郑州富士康的隔离策略也逐渐从“应急响应”转向“动态防控”,通过疫苗接种、定期筛查和分级管理,降低大规模隔离的需求,园区还探索了“无接触生产”模式,利用物联网技术监控员工健康,减少物理接触。

这一切表明,隔离不仅是短期措施,更是企业治理现代化的体现,郑州富士康的案例启示我们:全球化时代,供应链的稳定性建立在人文关怀与技术创新之上,只有将员工福祉置于首位,才能实现真正可持续的发展。

“郑州富士康隔离吗”这一问题,背后是疫情、经济与社会的复杂交织,通过严格的隔离措施,富士康在保障员工健康的同时,维护了全球产业链的稳定;而过程中的挑战与改进,也为中国制造业提供了宝贵经验,如何平衡效率与人性化管理,将是所有企业必须面对的课题,郑州富士康的故事,不仅是一个企业的抗疫日记,更是一面镜子,映照出产业变革中的机遇与责任。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏