一则关于“郑州即将封城”的消息在社交媒体上疯传,引发广泛关注和恐慌,随后,官方迅速辟谣,称该消息为不实信息,这场风波并未就此平息,反而折射出信息时代下公众对突发事件的复杂心态——从盲目相信到质疑权威,再到寻求真相,本文将从事件背景、传播路径、社会影响和理性反思四个方面,深入剖析“郑州封城消息真假”背后的深层问题。

事件背景:谣言为何总能趁虚而入?

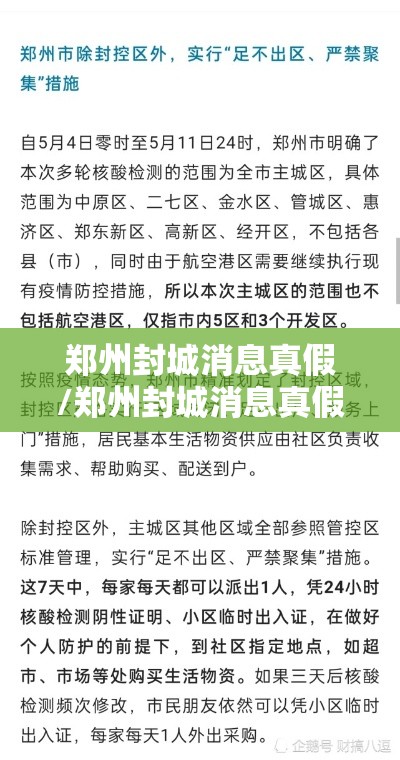

郑州作为河南省会和国家中心城市,近年来多次因疫情、洪水等突发事件成为舆论焦点,本次“封城”谣言的兴起,并非空穴来风,国内部分地区近期疫情反复,多地曾采取临时管控措施,公众对“封城”一词高度敏感;郑州在过去几年确实经历过多次封控管理,如2021年暴雨后的应急响应和2022年疫情时期的静态管理,这种历史经验让公众更容易相信类似消息,甚至产生“宁可信其有”的心理。

更值得注意的是,谣言的传播往往与官方信息的滞后性相关,当公众无法及时获取权威信息时,社交媒体上的猜测和“小道消息”便会填补真空,本次事件中,尽管官方最终辟谣,但初期信息的模糊性为谣言滋生提供了土壤。

传播路径:从微信群到热搜的“病毒式”扩散

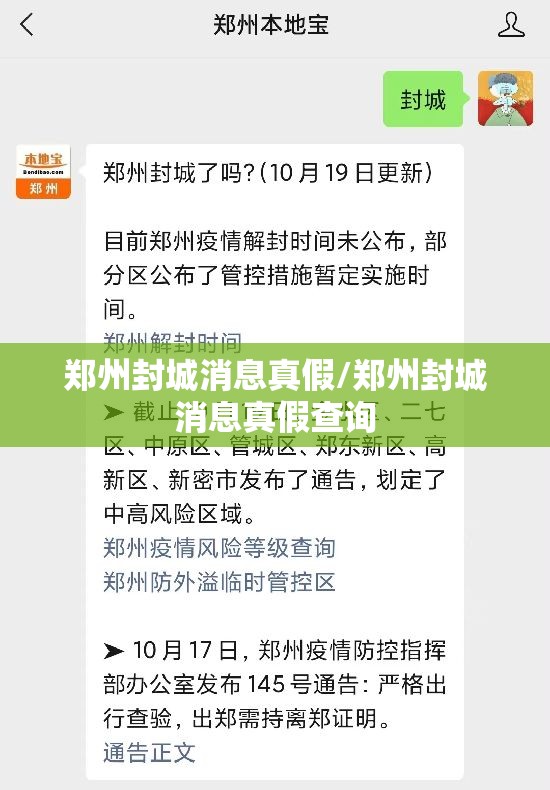

“郑州封城”谣言的传播典型体现了新媒体时代的信息扩散模式,它最初起源于少数微信群和抖音短视频,内容多以“内部消息”“朋友透露”为噱头,配以模糊的截图或语音,显得“有图有真相”,随后,部分自媒体为追逐流量,加以夸张标题转发(如“郑州即将全面封锁!市民抢购物资!”),进一步放大恐慌情绪,短短几小时内,#郑州封城#话题登上微博热搜,阅读量突破千万。

这种传播路径揭示了信息生态的脆弱性:一是算法推荐机制加速了谣言扩散,二是公众缺乏信息核实习惯,许多人出于对自身安全的担忧,选择“先转发再验证”,无形中成为谣言的传播节点。

社会影响:恐慌情绪与现实代价

谣言的直接后果是引发社会恐慌,有郑州网友表示,消息传出后,部分超市出现抢购潮,蔬菜、粮油等物资被一扫而空;另一些人则开始焦虑出行计划,致电12345热线询问真伪,这种集体焦虑不仅扰乱正常生活秩序,还可能导致资源挤兑和经济损失。

更深层的影响在于对公信力的消耗,尽管官方最终辟谣,但部分民众仍持怀疑态度:“上次某某事件官方也先说谣言,后来成真了。”这种“狼来了”效应背后,是公众与权威信息源之间信任纽带的松动,若长期如此,即便未来发布真实预警,也可能被误读为“谣言”,加大社会治理成本。

理性反思:如何打破信息迷雾?

面对此类事件,需从多方入手构建更健康的信息环境:

- 官方响应需更及时透明:权威部门应主动监测舆情,在谣言萌芽期就发布明确信息,本次事件中郑州卫健委的辟谣虽快,但若能提前通过多渠道(如短信、社区通知)科普疫情政策,或可减少谣言生存空间。

- 平台应承担治理责任:社交媒体平台需优化内容审核机制,对刻意造谣的账号进行封禁,同时推送权威信息作为热搜置顶,算法不应仅追求流量,更需引入“真实性权重”。

- 公众媒介素养待提升:网民应养成“先核实再转发”的习惯,通过官方公众号、新闻发布会等渠道交叉验证信息,简单如搜索“郑州疫情最新政策”,即可避免被误导。

- 法律惩戒须落到实处:根据《网络安全法》,编造传播虚假信息可面临拘留或罚款,但近年来此类处罚案例较少,需加大执法力度以儆效尤。

真相永远不会被封城

郑州“封城”谣言是一场典型的信息疫情,它暴露了突发事件中公众的脆弱性与信息生态的缺陷,与其一味指责造谣者或抱怨恐慌情绪,不如将其视为一次社会演练:如何在新媒体时代更理性地应对不确定性?答案或许是——用透明取代隐瞒,用理性战胜焦虑,用合作替代猜疑,毕竟,一座城市可以因疫情暂时封闭,但真相与信任的大门永远不应关闭。

(字数:约998字)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏