2022年的春天,郑州这座中原腹地的超大城市,突然按下了暂停键,随着“封城”消息的传开,街头巷尾的喧嚣戛然而止,取而代之的是一种前所未有的寂静,这不仅仅是一次公共卫生事件的应急响应,更是一座城市在危机面前的集体抉择与人性考验。

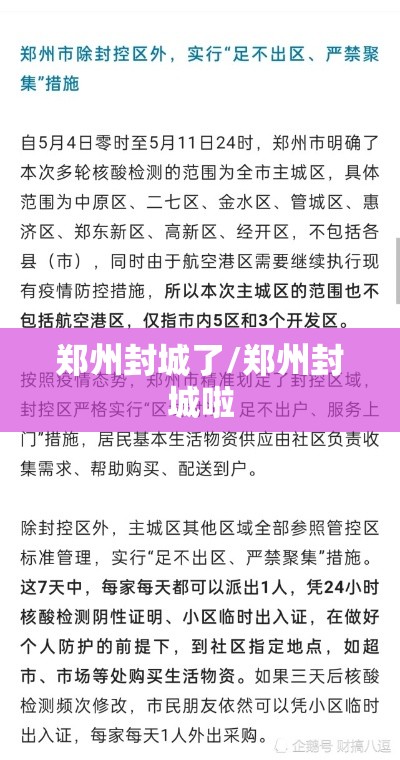

封城,对于郑州而言,并非陌生词汇,早在2020年新冠疫情初期,郑州就曾经历过局部封锁和严格管控,但这一次,随着奥密克戎变异株的快速传播,防控形势变得更为复杂,政府迅速行动,宣布全域静态管理,小区封闭、交通停运、非必要场所暂停营业,一时间,社交媒体上“郑州封城啦”的消息刷屏,有人焦虑,有人理解,更多人则在默默适应这种突如其来的变化。

封城下的郑州,展现出了一座城市的韧性与温度,超市和菜市场虽然关闭,但线上配送平台迅速调整,志愿者和社区工作人员组成“最后一百米”配送队伍,确保居民生活物资的供应,医护人员和基层工作者日夜奋战,核酸筛查、流调溯源、隔离管控,每一步都在与时间赛跑,普通市民则用自律和配合,响应“足不出户”的号召,用沉默的行动支持着这场抗疫战争。

封城不仅仅是一场与病毒的斗争,更是一次对社会治理和人性的大考,高效的行政体系和数字化工具(如健康码、行程码)为防控提供了有力支撑;个别民生问题(如就医难、物资短缺)也暴露了应急机制中的短板,社交媒体上,有市民发声求助,也有更多人伸出援手,民间自救与官方救援形成互补,折射出城市共同体意识的觉醒。

封城的经济代价同样不容忽视,作为国家中心城市和交通枢纽,郑州的暂停波及产业链上下游,中小企业面临生存压力,打工者生计受困,但政府也及时出台纾困政策,减免租金、提供补贴、稳定就业,试图在防控与民生之间寻找平衡点,这提醒我们,疫情防控不仅是科学问题,更是经济与社会政策的综合博弈。

从更宏观的视角看,郑州封城是中国动态清零政策的一个缩影,它既体现了“人民至上、生命至上”的执政理念,也反映了在变异株威胁下防控策略的调整与优化,与其他国家“躺平”或“共存”的模式不同,中国选择了以短期代价换取长期安全的路徑,而郑州的实践正是这一路径的具象化。

随着疫情逐步可控,郑州正在有序解封,城市重启的脉搏再次跳动,但这段封城记忆不会轻易消散——它让我们看到城市的脆弱,也更珍惜常态下的烟火气;它暴露了系统性的漏洞,却也激发了社会自我修复的力量。

郑州封城啦,这不仅仅是一句宣告,更是一座城市在特殊时期的集体叙事,它关于牺牲与奉献,关于困境与希望,关于个体与集体的永恒对话,而在这暂停与重启之间,我们或许能更深刻地理解:城市不仅是钢筋水泥的堆砌,更是人与人之间温暖的联结。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏