秋意渐浓,郑州大学的校园里悄然涌动着一股久违的活力,随着国内疫情防控形势的稳定,郑州大学学子们分批有序返校,沉寂数月的校园再次被青春的气息点燃,这是一次特殊的重逢,不仅承载着学子们对知识的渴望,更折射出高等教育在疫情常态化背景下的韧性与创新。

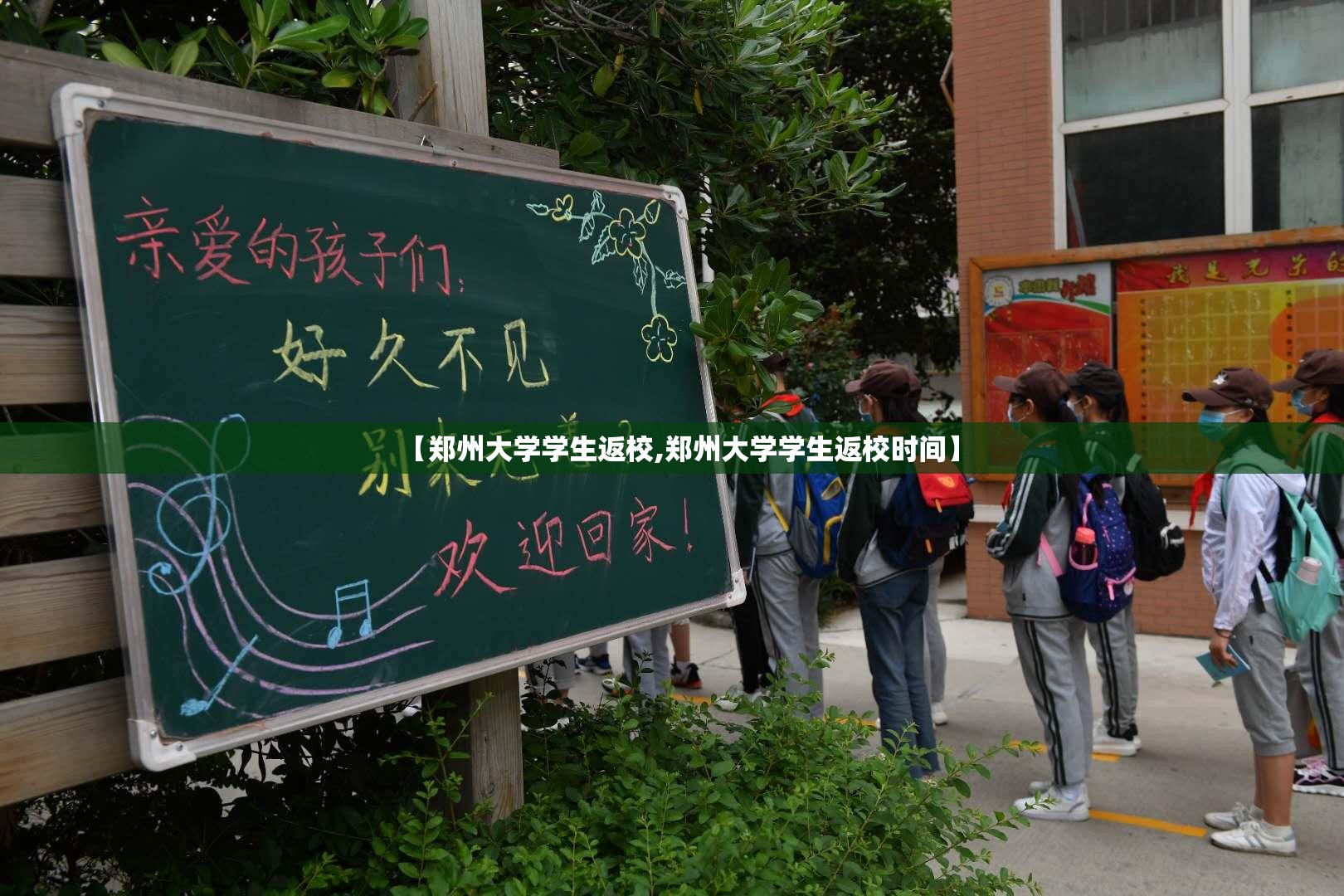

有序返校:严密防控中的温情守护

郑州大学的学生返校工作并非一蹴而就,而是基于精细化、分批次的管理模式,学校提前通过官方渠道发布返校须知,明确要求学生在返校前完成健康打卡、核酸检测、行程报备等流程,对于来自不同风险地区的学生,学校采取了差异化的管理措施:低风险地区学生凭绿码和核酸阴性证明入校,中高风险地区学生则暂缓返校或接受隔离观察。

返校当日,郑州大学校门口设置了专门的入校通道,工作人员和志愿者逐一核验身份、检测体温、消毒行李,看似繁琐的流程,却处处体现着人文关怀,有学生感慨:“虽然程序多了,但看到学校这么用心,反而觉得特别安心。”这种“严防控”与“暖服务”的结合,正是郑州大学以人为本的教育理念的生动实践。

线上线下融合:教学新模式的重构

返校不仅是空间的回归,更是学习模式的再适应,疫情期间,郑州大学已积累了丰富的线上教学经验,而随着学生重返课堂,线上线下融合的教学模式成为新常态,许多课程采用“线下主讲+线上同步”的方式,既满足了到校学生的互动需求,也兼顾了因疫情无法返校学生的学业进度。

更值得关注的是,这种混合式教学正在重塑传统的教育生态,有教授表示:“线上工具让课堂突破了物理限制,但线下互动的情感温度和思维碰撞仍是不可替代的。”郑州大学通过技术赋能教育,不仅保障了教学的连续性,更推动了教学方法的创新与变革。

校园生活:在常态化防控中寻找平衡

返校后的校园生活,既有熟悉的温暖,也有新规则下的调整,食堂实行分时就餐、间隔就坐,图书馆采取预约入馆制度,公共场所每日消毒……这些措施已成为校园日常的一部分,尽管生活节奏有所变化,但学子们依然在适应中寻找着平衡与活力。

社团活动逐渐恢复,操场上的晨跑者、湖畔的读书声、实验室里的灯火通明,都在诉说着校园生机的回归,一名大二学生说:“能回到学校和同学一起讨论、一起实验,这种感觉是网课无法替代的。”这种对集体生活的渴望,正是大学教育中不可或缺的情感价值。

心理关怀:重启背后的隐形支撑

疫情对学生的心理影响不容忽视,郑州大学在返校前后加强了心理健康支持,开设心理咨询热线、组织线上心理讲座、开展团体辅导活动,帮助学生缓解焦虑情绪,许多学院还安排了“开学第一课”,聚焦心理调适和学业规划,引导学生以积极心态迎接新学期。

一名辅导员表示:“返校不仅是物理空间的回归,更是心理状态的重建,我们要让学生感受到,学校永远是他们的后盾。”

展望未来:韧性成长与时代责任

郑州大学学生的返校,是中国高校疫情防控的一个缩影,它展现了教育系统在应对公共卫生事件时的组织能力和应变能力,也凸显了青年一代在困境中的适应与成长,正如郑州大学校长在开学典礼上所说:“经历疫情洗礼的你们,更懂得生命的重量和知识的力量。”

重返校园的学子们,不仅带着对学术的追求,更肩负着时代的责任,他们的回归,是大学精神的延续,也是社会复苏的缩影,在秋日的阳光下,郑州大学的校园正以它的方式告诉世界:教育不会因疫情而止步,青春不会因困难而褪色。

这是一个关于回归的故事,更是一个关于成长与希望的宣言。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏