10月25日,浙江省疫情防控办公室发布《关于优化当前疫情防控措施的通知》(浙防办〔2023〕12号),这份长达3000余字的文件迅速引发全网关注,值得注意的是,通知中多次提及“借鉴兄弟省市有效做法”,并以成都等地的防控实践作为典型案例进行分析,这一细节折射出长三角与成渝地区在疫情防控中的跨区域协同新动向,也为全国联防联控机制提供了新思路。

浙江通知的三大亮点与成都元素

最新通知从精准流调、分级管控、民生保障三个维度提出15项具体措施,其中直接关联成都经验的内容包括:

-

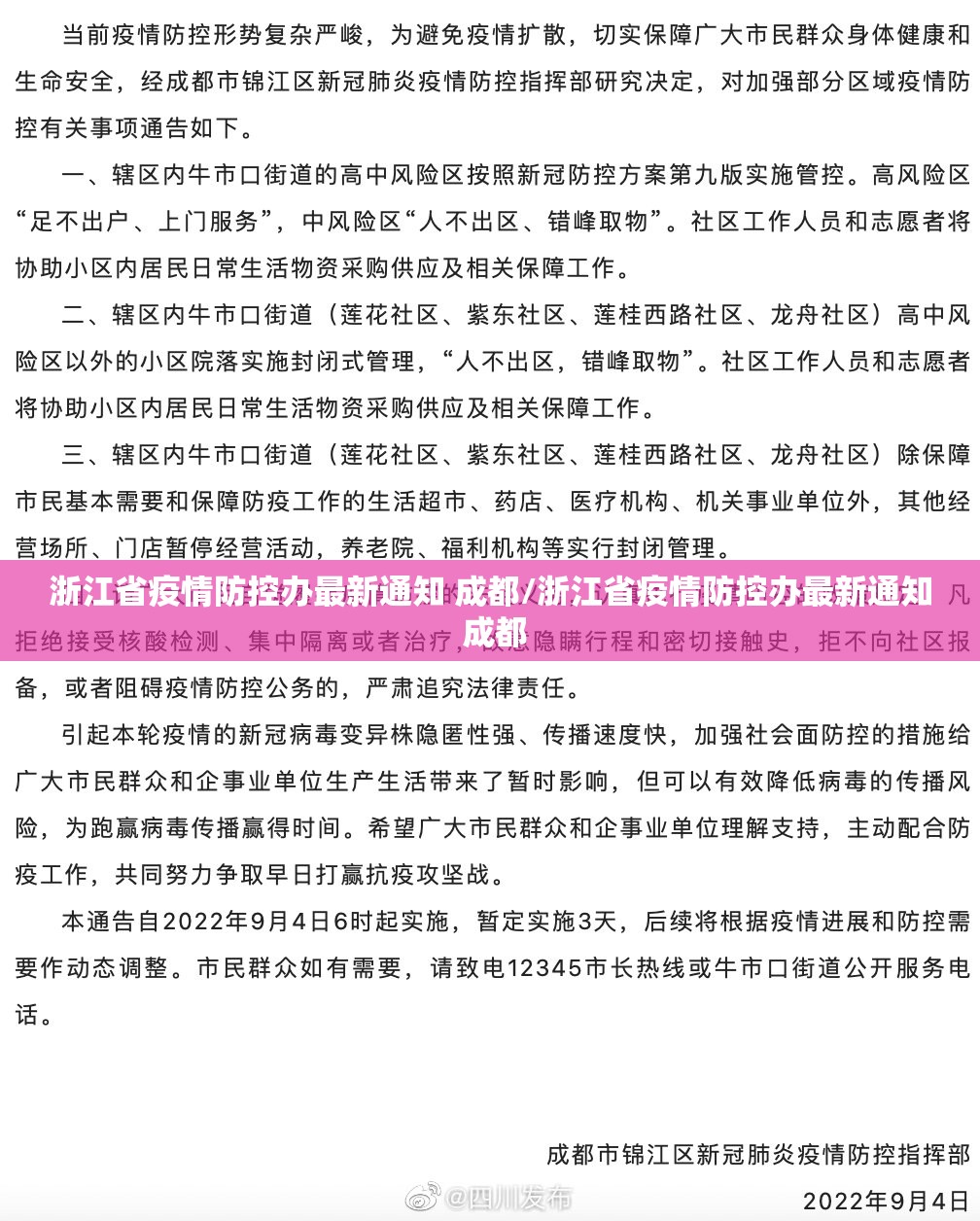

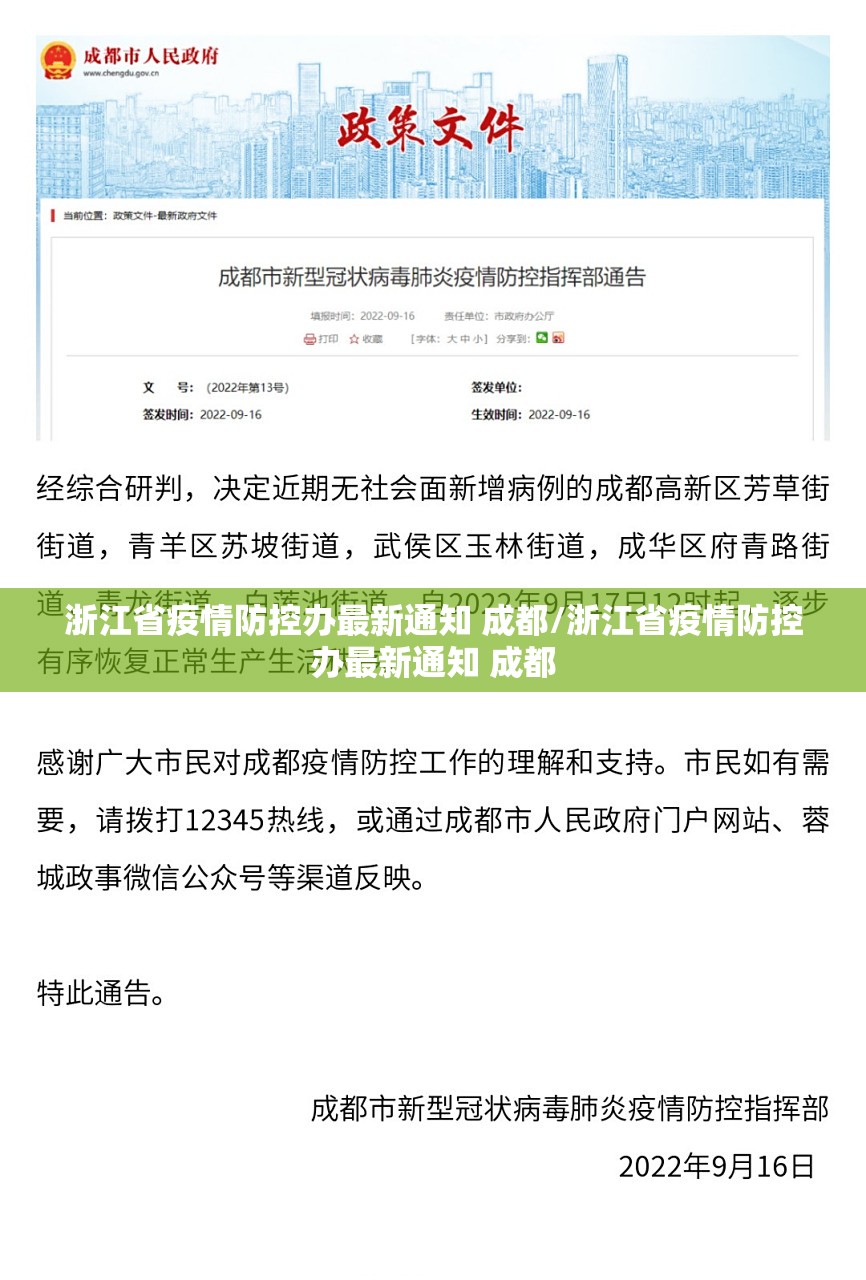

“精准划分风险区”参照成都模式

通知明确要求“避免盲目扩大封控范围”,建议参考成都9月疫情期间以街道为单位划定中高风险区的做法,成都曾创新采用“片区化管理+动态调整”机制,在确保防控效果的同时最大限度减少对经济社会的影响,这一经验被浙江列为优化区域管控的参考标准。 -

“核酸检测与便民服务结合”汲取成都智慧

通知特别提到“鼓励在核酸采样点增设便民服务功能”,这一举措直接源于成都的实践——当地将部分核酸采样亭升级为“健康驿站”,提供抗原试剂发放、用药咨询、应急物资补给等延伸服务,浙江计划在杭州、宁波等地的采样点推广“一站式防疫服务”模式。 -

“区域协同机制”引入成渝经验

通知要求“加强与重点地区的联防联控信息共享”,明确提及与成渝等地区的健康码互认、流调数据协同等机制建设,此前成都与上海已实现健康码双向转换,浙江此次表态意味着长三角与成渝经济圈的防疫协作将进入实操阶段。

为什么是成都?——西部防控的“优等生”逻辑

成都之所以成为浙江重点借鉴对象,与其疫情防控的独特表现密切相关:

-

科学精准的响应速度:成都在此前多轮疫情中,基本在2-3个潜伏期内实现社会面清零,且从未采取全域静态管理,其“精准溯源+快速围堵”策略被国务院联防联控机制作为典型案例推广。

-

科技赋能的高效治理:成都开发的“疫控通”系统实现了流调信息自动生成、风险人员自动标记等功能,将传统流调时间缩短60%,浙江通知中明确提出要“加快流调数字化平台建设”,与成都经验高度契合。

-

民生温情的平衡艺术:成都首创的“蔬菜包接力保供”“宠物隔离托管”等人性化措施,在严格防控的同时保障市民基本生活需求,浙江通知中多次强调“防控有温度”,要求各地市学习此类民生关怀举措。

跨区域协同的战略意义

浙江此次主动对接成都经验,反映出疫情防控策略的重大转变:

-

从属地管理到区域协同

传统防疫以省域为单位各自为战,而长三角与成渝地区的经验互鉴标志着区域联防联控进入新阶段,这种跨经济圈的协作有助于形成全国统一的防控标准,减少因政策差异导致的资源内耗。

-

为经济复苏提供支撑

浙江作为外贸大省,成都作为西部经济枢纽,两地防疫政策的协调将降低跨区域物流成本,通知中特别提到“保障浙川间重点物资运输畅通”,直接服务于双循环经济格局。 -

应对冬季疫情的前瞻准备

国家疾控中心近期提示冬季可能存在疫情反弹风险,浙江此时优化政策,借鉴成都等地的实战经验,体现出提前布局的防控思路转变。

挑战与展望

尽管区域协同优势明显,但实施过程中仍面临挑战:

- 两地健康码系统技术标准差异

- 跨省数据共享与隐私保护的平衡

- 基层执行能力的区域性落差

专家建议,下一步应建立长三角-成渝防疫协作联席会议机制,推动防控标准的互认互通,同时需注意避免简单照搬经验,需结合浙江的民营经济活跃、外来人口多等特点进行本地化改造。

这份通知看似是浙江一地的政策调整,实则是全国疫情防控网络化协同的重要试点,当东部经济大省与西部中心城市开始系统性经验交流,中国疫情防控正在从“单打独斗”走向“全国一盘棋”的新阶段,而成都与杭州的这场“千里联动”,或许将成为未来应对公共卫生事件的常态模式。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏