重庆市新增一例新冠肺炎确诊病例,引发社会关注,该病例的出现,不仅让当地防疫部门迅速启动应急响应,也让公众再度聚焦于疫情防控中的潜在风险,这名男子的感染路径究竟如何?是否存在未被发现的社区传播链?本文将深入剖析事件细节,并探讨疫情防控中的关键问题。

病例详情:从无症状到确诊

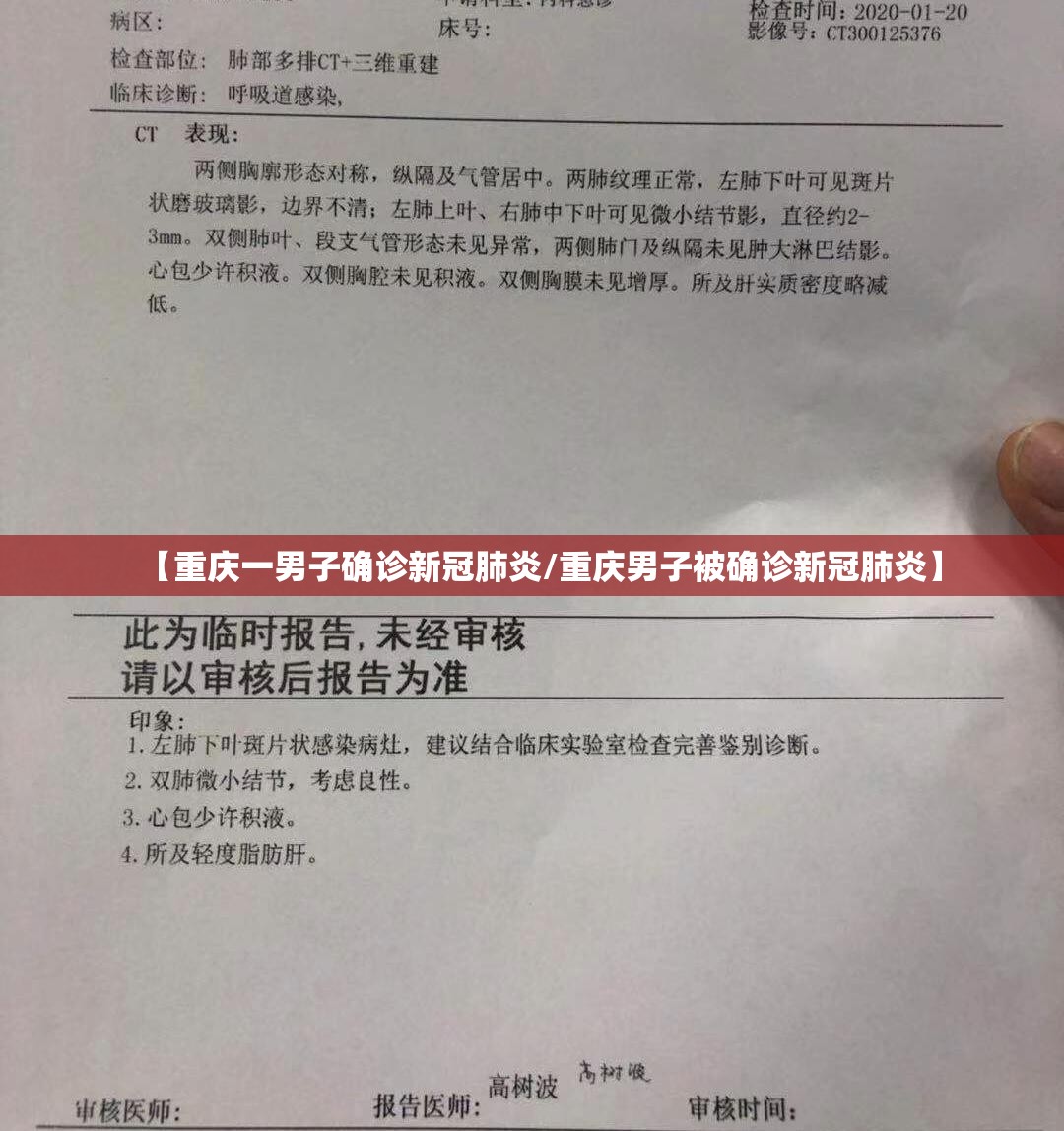

据重庆市卫健委通报,该男子为一名40岁左右的上班族,居住在渝北区某小区,他在一次例行核酸检测中结果异常,随后经复核确诊为新冠肺炎阳性,值得注意的是,该男子此前并无明显症状,只是在单位组织的常态化筛查中被发现感染。

流行病学调查显示,该男子近期并未离开重庆,也未接触过已知的确诊病例,这一情况让防疫人员高度警惕——是否存在未被发现的隐匿传播链?

溯源难题:感染源头成谜

该病例的感染来源尚未明确,重庆市疾控中心已对其密切接触者进行排查,并对相关场所进行环境采样,由于该男子活动轨迹较为复杂,涉及多个公共场所,溯源工作面临挑战。

有专家分析,可能存在以下几种情况:

- 输入性病例的关联感染:虽然该男子未离开重庆,但不排除与外地返渝人员接触的可能性。

- 冷链或物品传播:近期国内多地出现冷链食品或国际邮件携带病毒的案例,重庆是否也存在类似情况?

- 社区隐匿传播:最令人担忧的是,病毒可能已在社区内悄然传播,只是尚未被大规模检测发现。

防疫措施升级:重庆如何应对?

该病例确诊后,重庆市迅速采取以下措施:

- 划定风险区域:对病例所在小区及工作场所进行封控管理,开展全员核酸检测。

- 加强流调排查:扩大密接、次密接人员筛查范围,确保不漏一人。

- 公共场所强化管控:地铁、商场等场所恢复扫码测温,部分娱乐场所暂停营业。

此次事件也暴露了一些问题:

- 常态化检测的覆盖率:该男子是在单位组织的检测中发现的,但仍有部分人群(如自由职业者、流动人口)可能未被纳入常规筛查。

- 公众防疫意识松懈:随着疫情趋缓,部分市民佩戴口罩的自觉性下降,增加了病毒传播风险。

专家建议:如何防范类似事件?

针对此次事件,公共卫生专家提出几点建议:

- 提高核酸检测频次:尤其是人员密集场所的工作人员,应定期接受检测。

- 强化个人防护:即使疫情平稳,仍应坚持佩戴口罩、保持社交距离。

- 完善溯源技术:利用大数据追踪潜在传播链,提升流调效率。

疫情防控不能掉以轻心

重庆这一病例的出现,再次提醒我们:新冠病毒的传播具有隐蔽性,稍有不慎就可能引发局部暴发,在全球疫情尚未完全控制的背景下,个人、社区和政府仍需保持高度警惕,共同筑牢防疫屏障。

(全文共计约850字)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏