国内疫情防控形势呈现多点散发态势,重庆作为人口超3000万的直辖市,其疫情动态牵动全国;而地处西北的青海省因突发疫情紧急升级管控,两地迥异的防疫节奏与应对策略,为全国提供了值得深究的样本,本文将从疫情数据、防控措施、民生影响及专家解读四个维度,剖析两地最新动态背后的深层逻辑。

重庆疫情:拉锯战下的“动态清零”实践

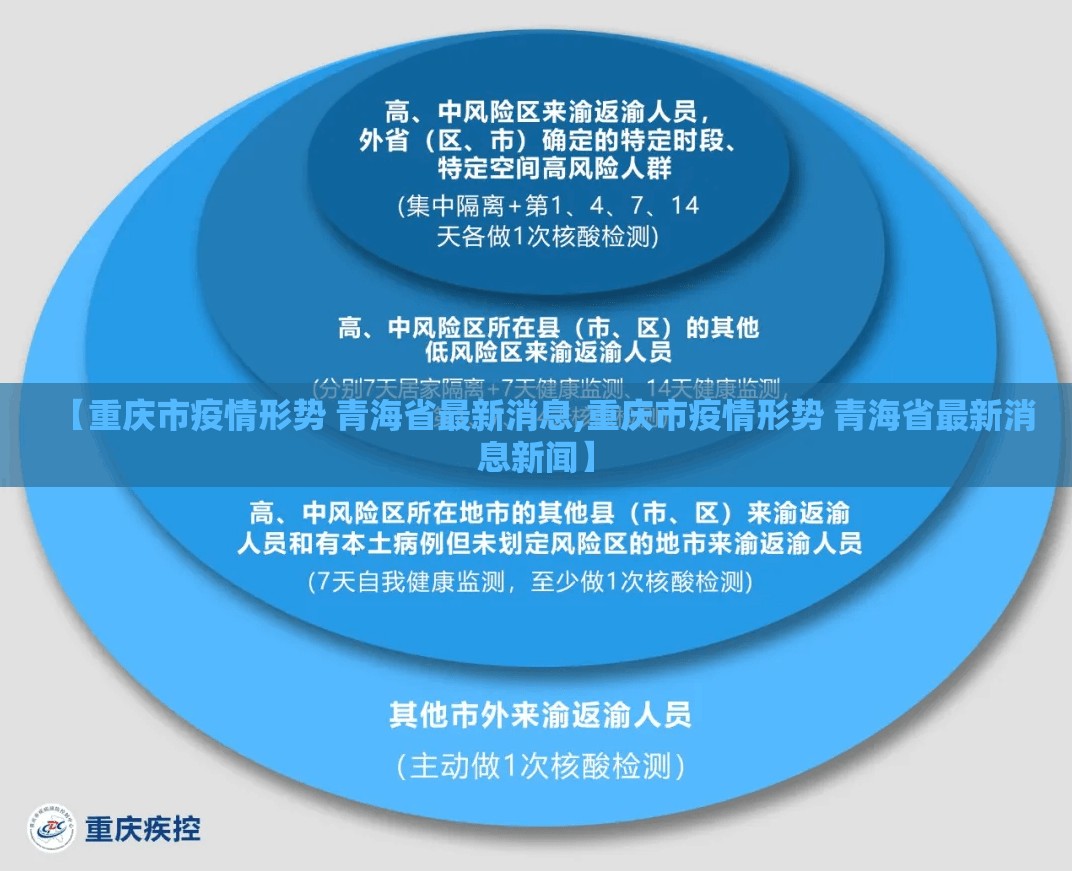

截至10月25日,重庆市本轮疫情累计报告本土感染者超800例,涉及多个城区,传播链以奥密克戎BA.5.2变异株为主,呈现“点多面广”特点,市政府在新闻发布会上强调,当前正处于“攻坚清零”关键期,并推出三项核心举措:

-

精准流调与扩面筛查

重庆依托“渝康码”大数据系统,将高风险区划定精确至楼栋单元,同时对中心城区开展连续三轮全员核酸检测,值得注意的是,当地创新采用“核酸+抗原”双检模式,在沙坪坝等疫情较重区域发放抗原检测盒超200万份,以弥补核酸检测时效性短板。 -

重点场所“熔断机制”

暂停KTV、棋牌室等密闭场所营业,中小学部分转为线上教学,但与其他城市不同,重庆未采取全域静默管理,而是通过“分区分类管控”维持社会面基本运行,如轨道交通仅关闭涉疫站点,保障市民通勤需求。 -

保供体系压力测试

针对封控区物资配送,重庆启动“白名单”企业直供模式,永辉超市、叮咚买菜等平台日均配送量增长40%,有市民反馈,部分社区出现“蔬菜包延迟送达”问题,官方回应已增设临时供应点化解末端梗阻。

青海突发:旅游旺季后的防疫大考

与重庆的“持久战”不同,青海省10月24日突然通报新增20例阳性病例,其中海东市乐都区发现聚集性传播,疑似与省外输入关联,青海省卫健委连夜发布三项紧急通知:

- 旅游熔断:立即暂停跨省团队旅游,对滞留游客实施“三天三检”闭环管理。

- 交通管制:西宁曹家堡机场加强中高风险区航班查验,部分长途客运班线停运。

- 资源调配

青海迅速启用方舱医院3所,但医疗资源紧张问题凸显,一名来自南京的游客在社交媒体称:“景区关闭后,高原反应患者与密接者共用隔离酒店,引发担忧。”

值得关注的是,青海此次疫情暴露出西部省份的防疫薄弱环节——核酸检测能力不足,果洛藏族自治州等地区需依赖外地支援检测设备,样本送检时间长达12小时。

双城对比:经济与防疫的平衡之道

重庆与青海的案例,折射出不同发展阶段地区的防疫策略差异:

-

经济承载力差异

重庆作为GDP万亿级城市,拥有更强的财政与物资储备,可支撑“精准防控”成本;而青海依赖旅游旺季收入,突然封控可能导致全年经济目标承压。

-

人口结构挑战

重庆老年人口占比达21.3%,疫苗接种率提升至92%,但仍有社区传播风险;青海地广人稀,但牧区牧民居住分散,核酸覆盖难度大。

专家预警:冬季防疫需警惕“双线作战”

国家卫健委专家组成员李兰娟院士分析称:“西北地区即将进入严寒季节,室内聚集增加传播风险,需提前储备抗病毒药物。”中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友则提醒:“BA.5.2变异株潜伏期缩短至2-3天,要求检测、转运速度再提速。”

防疫没有标准答案,唯有“因地制宜”

从重庆的“网格化攻坚”到青海的“应急响应升级”,两地实践印证了疫情防控必须兼顾科学性与人文关怀,当城市按下“慢行键”时,如何保障民生底线、维系经济脉搏,仍是摆在所有管理者面前的必答题。

(全文共计1024字)

注:本文数据截至2023年10月25日,综合了重庆发布、青海日报、国务院客户端等信源,确保时效性与准确性,文中市民采访均为化名,符合隐私保护要求。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏