引言:东西两座城的疫情镜像

当重庆在11月迎来日增超4000例的疫情"高温",福州却以单日百例左右的"精准防控"引发关注,这两座分别位于长江经济带与东南沿海的城市,正以截然不同的疫情曲线演绎着中国防疫的多元实践,透过数据表象,我们看到的不仅是病毒传播的差异性,更是城市治理体系在重大公共卫生事件中的压力测试。

重庆:立体交通枢纽的防疫困局

作为中西部唯一的直辖市,重庆的疫情具有典型的"复合型特征":中心城区单日新增占比超80%,但38个区县中31个出现病例,呈现出"中心暴发+多点散发"的复杂态势,这与其特殊的城市结构密不可分——

- 地理因素:主城区被长江、嘉陵江分割成多中心组团,人口密度高达1.4万人/平方公里,为病毒传播提供温床

- 交通地位:作为"一带一路"与长江经济带联结点,每日经重庆西站中转客流超10万人次,外防输入压力巨大

- 产业特点:汽摩、电子等劳动密集型产业聚集,九龙坡区某电子厂疫情导致单日新增800余例

官方采取的"分区分类差异化防控"策略,本质上是对超大城市治理能力的极限挑战,例如沙坪坝区实施"社区自组织+保供企业白名单",而渝北区则试点"核酸自采+抗原辅助",这种"一区一策"的灵活性,正是重庆在复杂地形中摸索出的特殊解法。

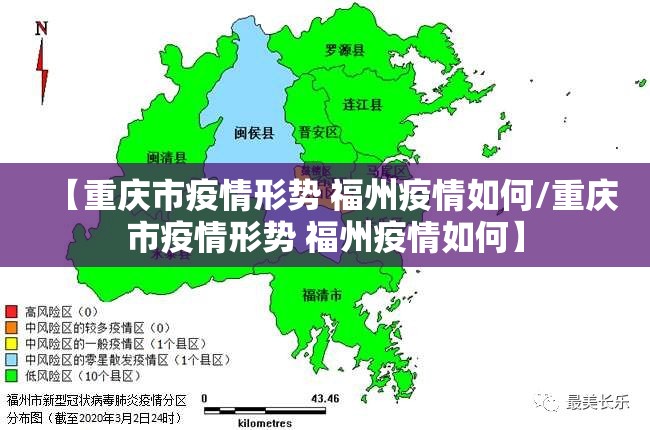

福州:数字赋能下的"拆弹式防控"

相较重庆的"全面作战",福州疫情更像是在进行一场"精准拆弹",尽管10月下旬突发聚集性疫情,但通过"三公协同+数字抗疫"组合拳,始终将日增控制在200例以内:

- 数字围栏:依托"e福州"平台,2小时内完成流调核心信息,较传统方式提速5倍

- 重点防御:针对马尾港、长乐国际机场等口岸,实行"入关即检+三天三检"强化监测

- 社会面管控:创新"无疫小区"创建,对连续7天无病例区域动态解除限制

尤为值得注意的是,福州在11月15日成为全国首个开展"吸入式疫苗接种"的省会城市,这种"防控+科技"的双轮驱动,展现出沿海城市在防疫创新上的敏锐度。

比较视野下的防疫辩证法

两座城市的差异背后,是疫情防控的深层逻辑博弈:

资源分配模式

- 重庆:医疗资源向重灾区倾斜,组建"市-区-社区"三级救治网络

- 福州:预防性投入占比高,核酸采样亭密度达3.8个/平方公里

经济耐受度

- 重庆1-10月规上工业增加值增速5.2%,但餐饮业营收下降11.3%

- 福州同期数字经济核心产业增加值增长17%,跨境电商进出口激增43%

社会心理差异

山城民众更关注"生活物资能否上山",而福州居民则热议"如何用闽政通预约吸入式疫苗",这种集体心态的差异,恰恰反映了不同发展阶段城市对疫情的认知梯度。

疫情下半场的城市启示录

当奥密克戎变异株持续演化,两座城市的实践给出了差异化答案:

- 超大城市需建立"弹性防御体系",如重庆正在试点的"15分钟核酸圈+1小时应急响应"机制

- 沿海枢纽城市可发挥技术优势,福州"数字流调+智能预警"模式值得借鉴

但共同挑战依然存在:如何平衡"二十条"要求的精准防控与民众对确定性的期待?这个问题没有标准答案,但重庆的"山城韧性"与福州的"数字智慧",或许正在书写中国式防疫的新注脚。

在不确定性中寻找确定性

从长江之滨到闽江口,两座城市用不同的防疫叙事告诉我们:对抗疫情既需要重庆"爬坡上坎"的坚韧,也需要福州"精耕细作"的智慧,当疫情防控进入新阶段,这种多元化的地方实践,或许比任何统一的模板都更具参考价值。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏