在全国疫情防控常态化的背景下,云南省和上海市作为中国重要的经济和文化中心,其防控策略和最新进展备受关注,两地在面对疫情时,既展现出共同的“动态清零”总方针,又因地理、人口和经济差异而采取个性化措施,本文将从最新数据、政策调整和社会影响等方面,分析云南省和上海的疫情防控情况,探讨其独特性和未来挑战。

云南省疫情防控:边境管控与常态化防御

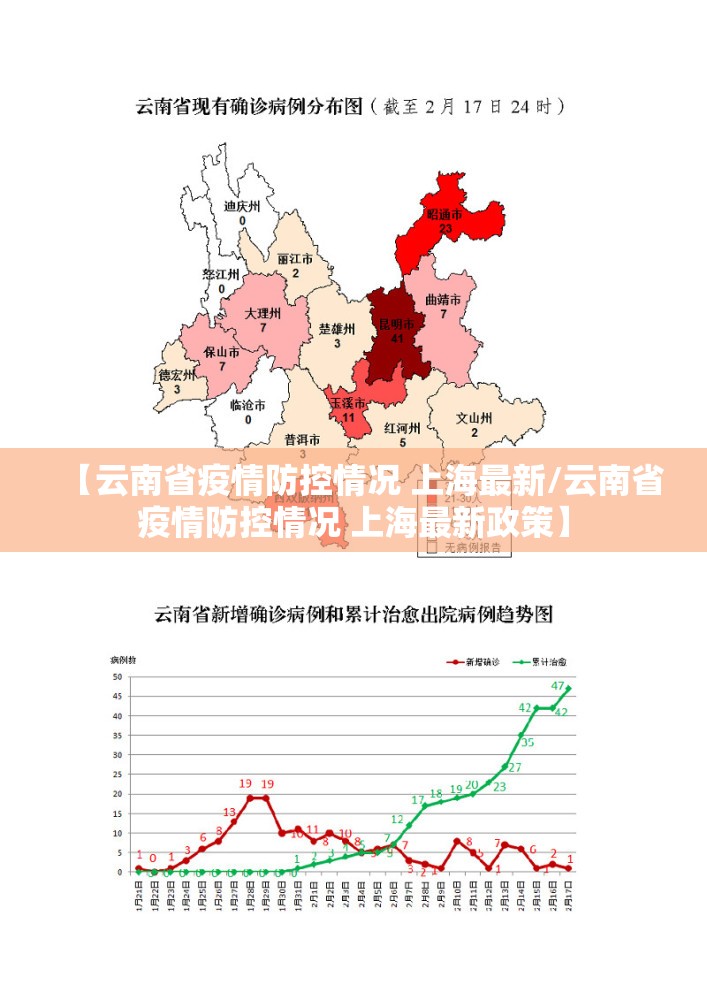

云南省地处中国西南边陲,与缅甸、老挝、越南等国接壤,边境线长达4060公里,这使其成为外防输入的重点地区,云南省的疫情防控以“严防死守”为主调,尤其注重边境地区的管理,根据云南省卫生健康委员会的最新通报,截至2023年10月,全省累计报告本土确诊病例数保持在低位,但境外输入病例时有发生,主要集中在瑞丽、勐腊等边境城市。

云南的防控策略突出“人防、物防、技防”结合,在人防方面,政府加强了边境巡逻和社区网格化管理,动员当地居民参与联防联控;在物防方面,建设了多个隔离点和核酸检测实验室,提升应急能力;在技防方面,利用大数据和人工智能追踪密接者,减少传播风险,瑞丽市近期实施了分区域管控,对高风险区采取短暂封锁,并开展多轮全员核酸检测,确保疫情不扩散,云南还注重与周边国家的合作,通过跨境卫生协议,减少非法入境带来的风险。

云南的防控也面临挑战,边境地区经济相对落后,居民生计依赖跨境贸易,频繁的管控措施可能影响当地经济,多变的地理环境和多民族聚居的特点,增加了政策执行的复杂性,云南需在防控与民生之间找到平衡点,或许可通过疫苗接种提速和精准化管控来缓解压力,云南的疫苗接种率已超过85%,但加强针接种仍需推进。

上海最新防控:精细化管理与经济韧性

作为中国经济中心,上海的疫情防控以“精准化”和“最小化影响”为核心,最新数据显示,上海市在2023年秋季以来保持本土病例零新增,但偶有境外输入病例,上海的防控策略强调“快速响应”和“科技赋能”,依托“随申码”系统,实现行程追踪和风险提示;在出现零星病例时,迅速划定高风险区,避免全城封锁。

上海的最新举措包括优化核酸检测点布局、推广居家自测工具,以及加强国际航班管控,政府还注重舆论引导,通过新闻发布会及时透明地发布信息,减少公众恐慌,经济方面,上海在防控中保持了较强韧性,2023年第三季度GDP同比增长约4%,显示防控与发展的协调性,这得益于上海的分级管控模式:低风险区维持正常生活,中风险区限制聚集,高风险区短暂封闭。

但上海也面临压力,人口密集度高(超过2400万居民),流动性大,一旦出现漏洞,疫情可能快速扩散,全球变种病毒(如新亚变体)的输入风险仍在,上海正通过加强疫苗接种(包括第四针试点)和常态化监测来应对,社会层面,公众对防控疲劳感渐显,如何维持合作成为新课题,上海的做法是结合法治和人文关怀,例如为隔离居民提供心理支持,避免“一刀切”政策。

共同目标下的差异化路径

云南和上海的疫情防控虽在策略上差异明显,但都体现了国家“动态清零”总方针的灵活性,云南偏重边境防御和社区动员,上海侧重科技应用和经济平衡,两地的成功经验显示,疫情防控需因地制宜:云南的边境管理模式可为其他边境省份借鉴,上海的精细化管控可作为大城市的样板。

未来挑战依然存在,全球疫情不确定性、病毒变异以及国内经济压力,都可能影响防控效果,两地需继续强化疫苗接种、公共卫生体系建设和国际合作,对于云南,重点是提升边境地区医疗资源;对于上海,则是维持社会共识和科技创新。

云南省和上海的疫情防控情况彰显了中国政策的适应性和韧性,在“人民至上”的理念下,两地通过不断调整策略,为全国乃至全球提供了宝贵经验,唯有坚持科学防控、全民参与,才能最终战胜疫情。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏