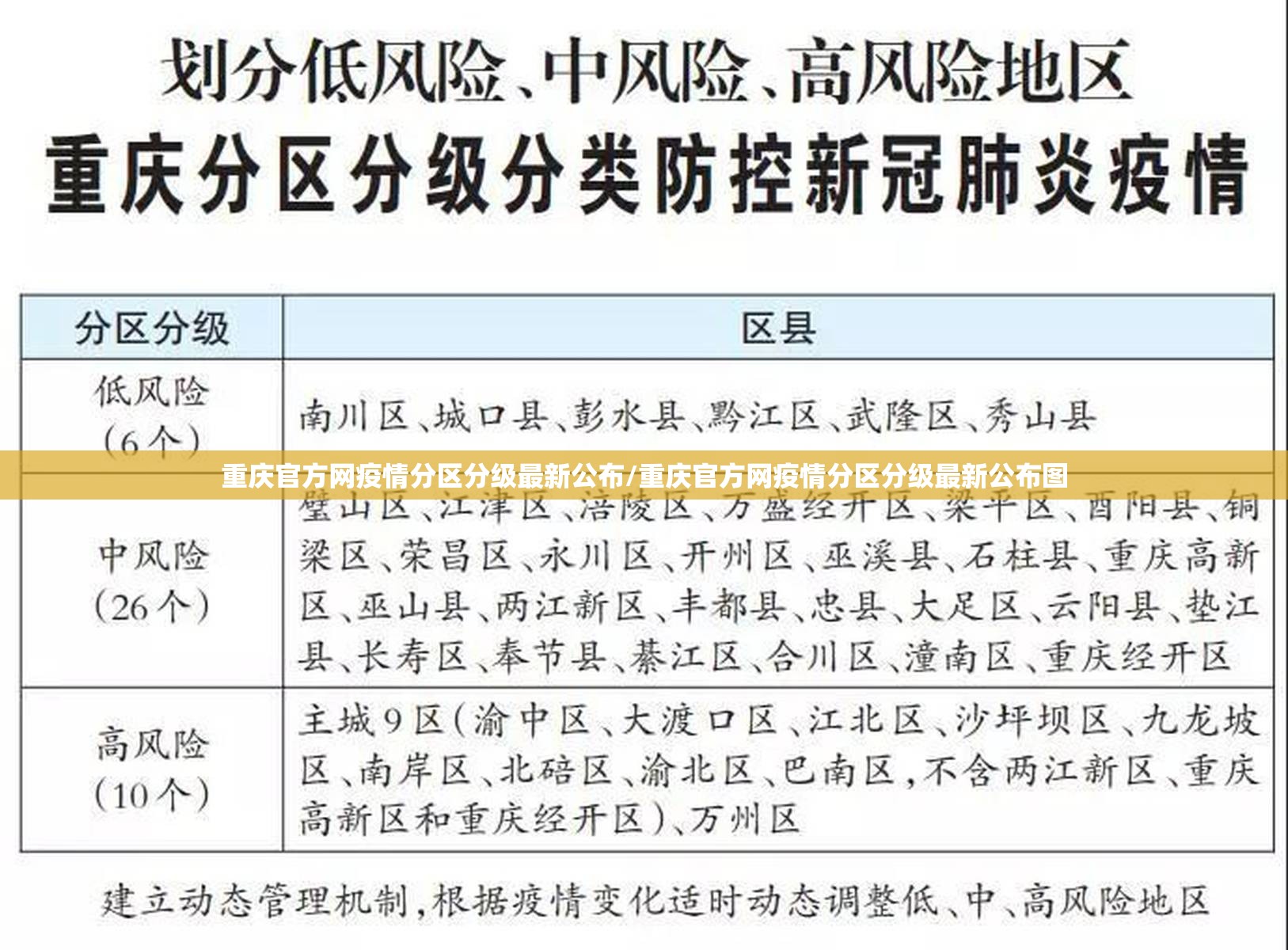

重庆市卫健委官网发布了最新的疫情分区分级管理清单,将全市38个区县划分为高风险、中风险、低风险三个等级,并动态调整管控措施,这一政策不仅体现了科学防控的精准性,更折射出地方政府在平衡公共卫生与经济发展中的深层考量,本文将深入解析此次分区分级的核心逻辑、实施难点及社会影响,并探讨其如何为全国提供“重庆样本”。

分区分级标准:数据驱动与动态博弈

根据官方文件,重庆的分区标准并非简单依据确诊病例数量,而是综合了病毒传播力、区域人口密度、医疗资源承载力、核酸检测能力四大维度,高风险区的判定需满足以下任一条件:近7日内每10万人感染率超5例、聚集性疫情数量占比超过20%、或医疗资源使用率超85%,这种多指标模型避免了“一刀切”的粗放管理,尤其适用于重庆这样地形复杂、城乡差异显著的直辖市。

值得注意的是,此次清单首次引入“预警缓冲区”机制——对毗邻高风险区的街道自动提升一级监测强度,提前部署流调资源,这种“防火带”策略借鉴了森林防火思路,是国内防疫实践中的创新尝试。

差异化管控:从封控到精准干预

最新措施呈现显著差异化特征:

- 高风险区:实施“足不出户+每日抗原筛查”,但允许错峰领取物资,并设立紧急就医绿色通道。

- 中风险区:推行“小区闭环管理+重点行业白名单制度”,保障物流、能源等关键岗位持证通行。

- 低风险区:维持常态化核酸查验,但取消跨区流动限制, explicitly鼓励商圈、景区通过预约制恢复运营。

尤其值得关注的是,重庆针对山地农村地区的特殊政策:分散居住的村落允许以家庭为单位实行“微闭环”,通过无人机投送检测试剂,避免村民长途跋涉聚集检测,这种因地制宜的解决方案,凸显政策的人性化设计。

经济民生平衡术:保供应链与纾困并行

分区分级背后是严峻的经济压力,重庆2022年Q3GDP增速放缓至3.5%,其中零售业同比下降11.7%,新政策试图通过分区产业链协同打破困局:例如汽车产业重地两江新区虽被划为中风险,但通过“点对点闭环生产”维持了长安、赛力斯等车企70%的产能。

同时推出的还有梯度纾困政策:高风险区商户免征3个月房产税,中风险区发放消费券刺激本地消费,低风险区则开展“渝快购”跨区促销活动,这种财政政策与防疫等级的挂钩机制,在国内尚属首创。

实施挑战与舆情应对

分区分级面临三大现实挑战:

- 边界管理矛盾:如沙坪坝区大学城横跨两个风险等级,出现“一条街道两种政策”的治理难题;

- 数据同步延迟:部分社区反馈核酸结果上传滞后6-8小时,影响风险等级实时判定;

- 民众认知偏差:某低风险区居民因恐惧自发“静默”,导致商超物资滞销。

对此,重庆通过“三级新闻发布会”机制回应关切:市级发布会解读政策、区级发布会通报个案处置、街道级微信群实时澄清谣言,形成信息疏导矩阵。

比较视角下的重庆特色

相较于北京上海的“网格化”、广州的“片区责任制”,重庆模式最显著的特征是山地适应性治理:

- 利用大数据模拟病毒在立体交通中的传播路径(如轻轨2号线途经多个风险等级区域的特殊管控方案);

- 发动“山城志愿者”组建摩托车应急运输队,解决坡地社区物资配送最后500米问题;

- 在万州等库区推广水上核酸采样船,实现长江沿岸村落全覆盖。

这种基于地理特征的创新,为多山地区防疫提供了技术-社会协同的新范式。

精准防控的温度与精度

重庆此次分区分级调整,本质上是将流行病学理论转化为空间治理艺术的实践,它既通过数学模型守住防疫底线,又通过人文关怀拓展民生弹性空间,正如重庆市疾控专家所言:“风险划分不是给地区贴标签,而是为资源投放绘制导航图。”在抗疫第三年,这种兼具精度与温度的治理探索,或许比单纯追求“清零”更具长远价值。

(注:文中数据综合自重庆市卫健委11月21日公告、西南大学公共卫生学院模拟报告及美团研究院商户经营数据)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏